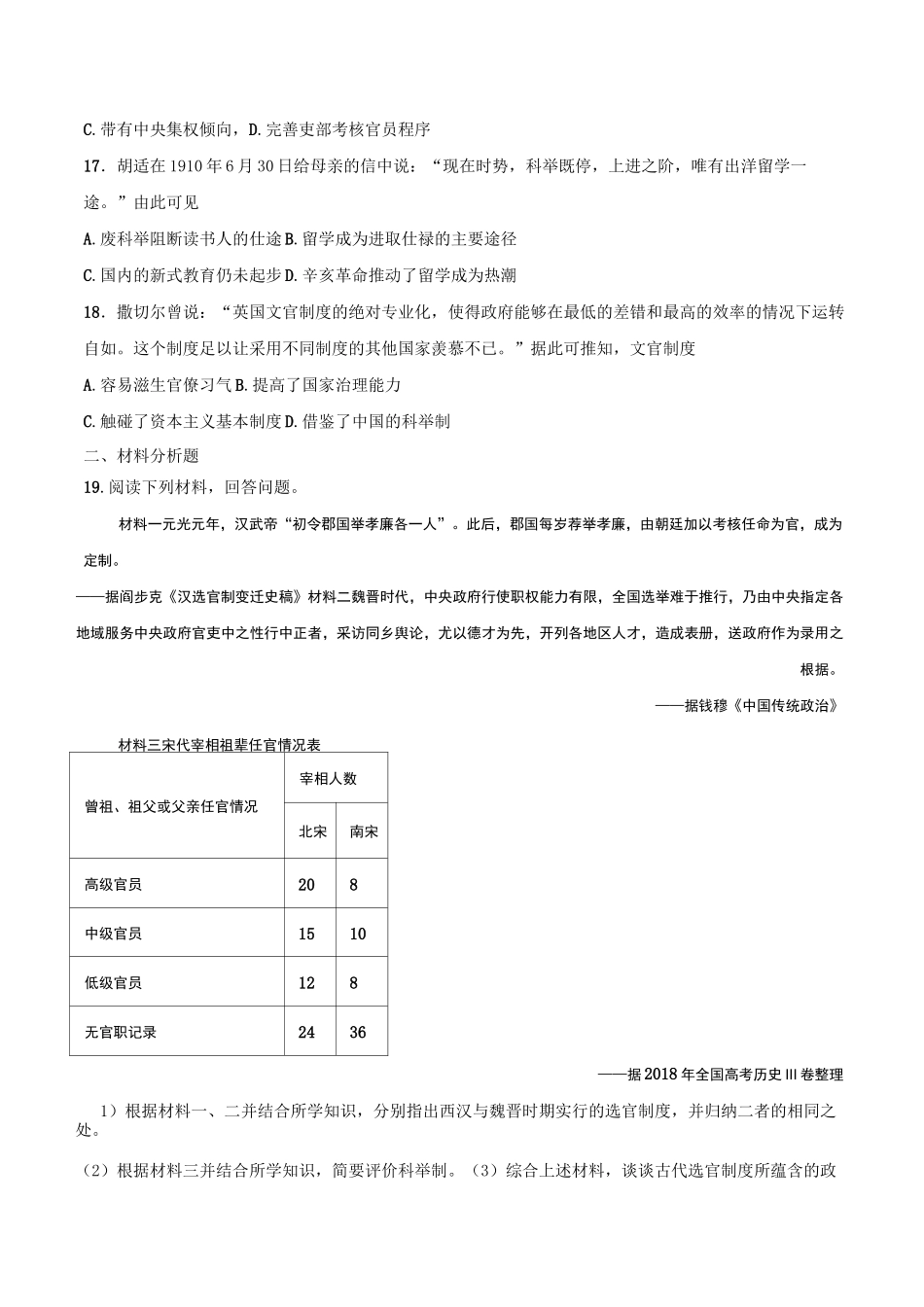

高中历史统编版(2019)选择性必修一高二第一学期第二单元官员的选拔与管理巩固练习一、单选题1.东汉时期的民谣说:“举秀才,不识书,举孝廉,父别居,寒素清白浊如泥,高第良将怯如鸡……直如弦,死道边,曲如钩,反封侯。”材料反映了()A.察举制的弊端B.科举制兴起的背景C.门第成为选才标准D.世官制的沿革2.新中国新型干部人事制度在形成与发展时期的主要表现为A•改革人事管理体制B.建各级人事管理机构C.人事法规制度建设D.确立起党管干部原则3.察举制,是一种自下而上推荐人才为官的制度。汉武帝时,令郡国每年举荐孝、廉各一人,建立起人才选拔制度。孝廉成为士大夫做官的主要途径。由此可知,汉武帝的选官标准是A.品德B.考试成绩C.官员的文化素质D.血缘关系4.伏尔泰曾指出:“通过层层严格考试的人才能进入……衙门任职人们全然不可能设计一个比这更好的政府”,关于这一制度的认识正确的是A.实现了贵族政治到官僚政治的转型B.有利于中央集权的加强C.有利于官员道德素质的提高D.进一步固化阶级阶层意识5.“创新是一个民族的灵魂”。“创新是一个民族的灵魂”。武则天对科举考试的创新有①开始分科考试②开创殿试③开创武举④实行诗赋取士A.①②B.②③C.③④D.①④6.史载,宋太祖在省试之后增加殿试,皇帝亲自任主考官,新及第进土要向皇帝谢思,成为“天子门生"。宋太祖这样做旨在A.笼络土人稳固统治B.削弱丞相权力C.改变藩镇割据局面D.加强中央集权7.中国有句谚语形容某朝代的选官制度:“举秀才,不知书。举孝廉,父别居。寒素清白浊如泥,高第良将怯如鸡”,这一选官制度创立于A.西周B.汉代C.唐代D.宋代8.“通过层层严格考试的人才能进入……衙门任职人们全然不可能设想一个比这更好的政府……。”这一制度是A.世袭制B.察举制C.九品中正制D.科举制9.钱穆认为汉末天下大乱,一切制度全归紊乱,乡举里选制度自亦无从推行,朝廷用人没有标准,曹操以陈群为吏部尚书,始设九品中正制,自此制度行,吏治澄清,曹家能得天下与此制度有很大关系。以上内容主要说明九品中正制A.建立了曹魏的统治基础B.加强了曹魏对地方的控制C.有利于曹魏政治的清明D.在当时发挥过积极的作用10.中国隋唐科举制、雅典梭伦的财产等级制、罗马的万民法,其相似的作用是A.拓宽了官吏选拔途径B.推动民主政治的发展C.扩大了统治基础D.实现了选贤任能11.任恒俊在《晚清官场规则研究》一书中这样论述:“科举制度的创立,的确是一项举世罕见的发明和创造,简单明快地解决了选拔官员的标准问题。贫寒人家的子弟只要通过苦读,可以进入官吏队伍。无疑,科举使社会管理这方面的机制有了一个统一的标准,其形式增加了一些公正的色彩。”作为一种选拔官员的制度,科举制确立的选拔标准是A.品德和才能B.家族声望C.先代功绩D.个人文化素质12.1905年清廷颁布谕旨:“著即自丙午科为始,所有乡会试一律停止,各省岁科考试亦即停止。”在中国实行了1300多年的科举制最终废止。这一制度正式确立于下列哪位君主在位期间A.隋文帝B.隋炀帝C.唐太宗D.唐玄宗13.科举制与九品中正制比较,其进步性不包括()A.考试科目以进士、明经为主B.有利于扩大人才来源C.有利于提高官员文化素质D.有利于打破特权垄断14.下列关于英国文官制度的说法正确的是A•政务官实行常任制B.政务官与内阁共进退C.事务官实行常任制,政务官与政党共进退D.事务官与政党共进退15.钱穆在《国史新论》中写道:“自经此项制度推行日久,平民社会,穷苦子弟,栖身僧寺,十年寒窗,也可跃登上第。”“此项制度”正式形成于A.汉朝B•魏晋南北朝C•隋朝D•唐朝16.公元220年,曹丕采纳吏部尚书陈群的建议,在地方设立中正官代替乡里评议考察人才。中正由当地出身的朝官中“德充才盛”者担任,负责将本地士人状况考评定级,以供吏部选官参考。曹丕推行的政策A.打破贵族政治特权B.阻断世家子弟进入仕途C.带有中央集权倾向,D.完善吏部考核官员程序17.胡适在1910年6月30日给母亲的信中说:“现在时势,科举既停,上进之阶,唯有出洋留学一途。”由此可见A.废科举阻断读书人的仕途B.留学成为进取仕禄的主要途径C.国内的新式教育仍未起步D.辛亥革命推动了留学成为热潮18...