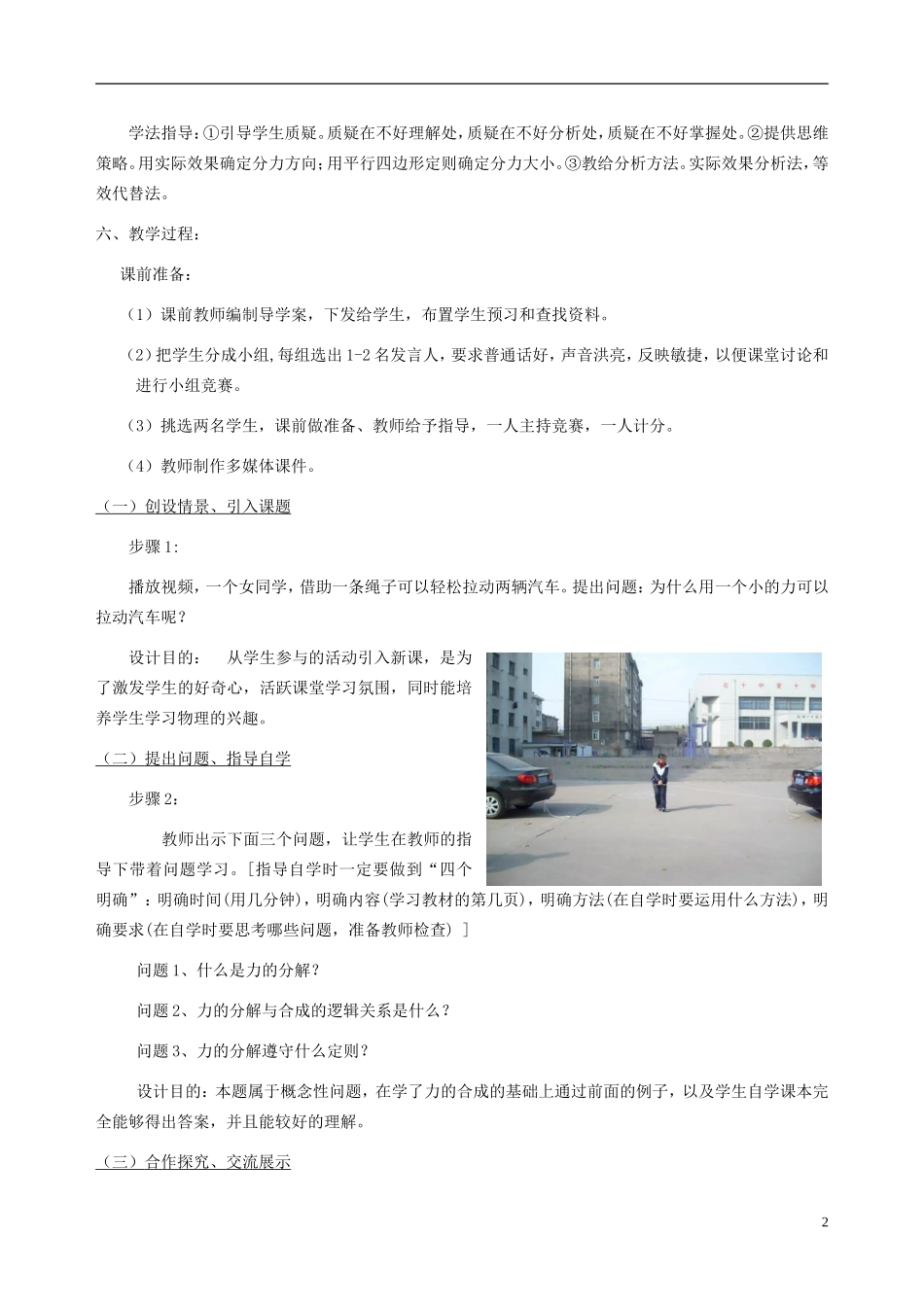

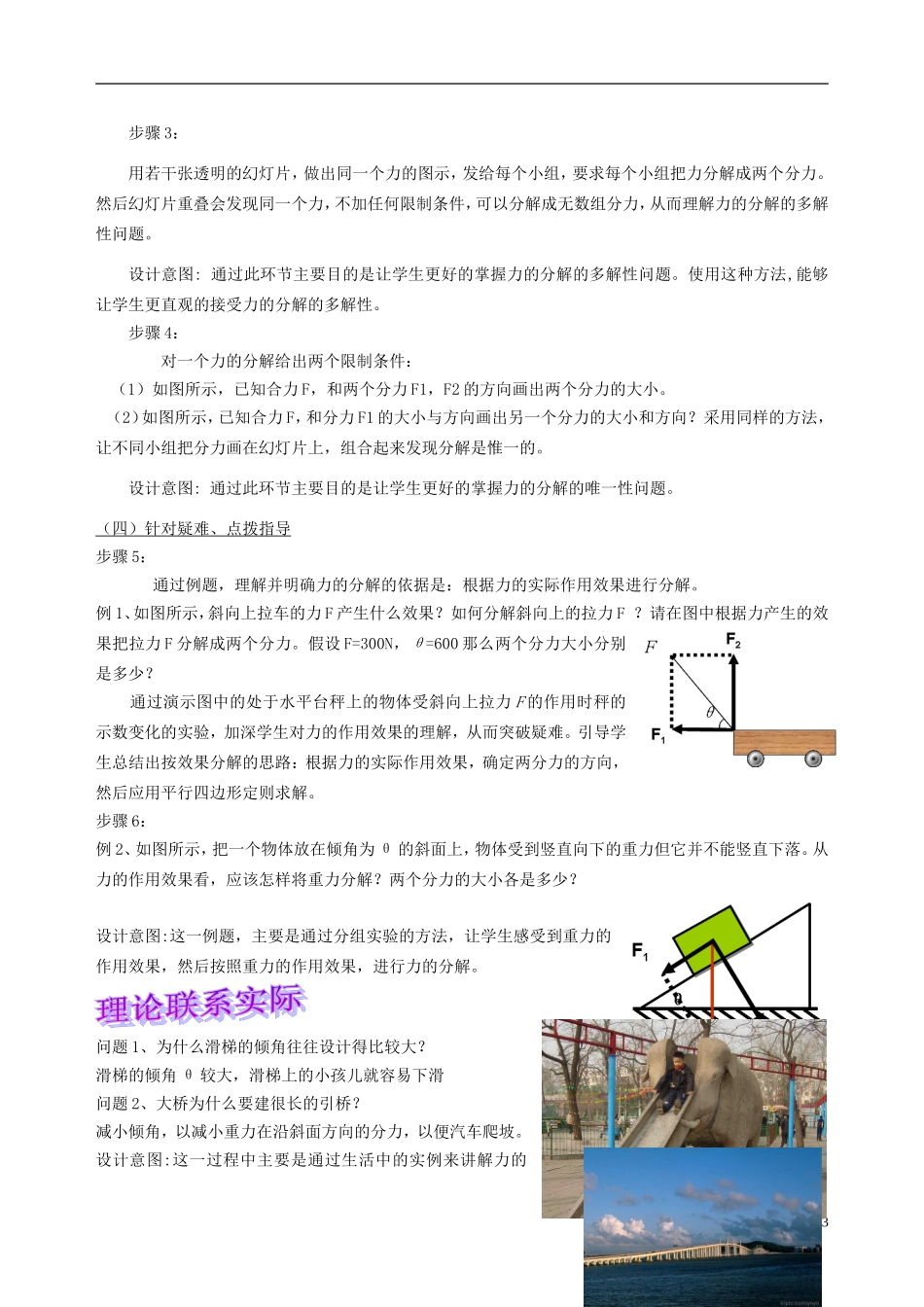

力的分解教学设计一、教材分析:“力的分解”是人教版物理必修Ⅰ第三章第五节的内容,是在学生学习了前一章“力的基础知识”及“力的合成”之后而编排的。由于分解法是处理力的运算的手段和方法。它为位移、速度、加速度等矢量的分解及牛顿第二定律的应用奠定了基础。并且它对矢量运算普遍遵从的规律“平行四边形定则”作了更加深入的应用。所以说本节内容具有基础性和预备性。二、学情分析:学生通过前面知识的学习,已掌握了合力与分力的等效替代的方法,并通过力的图示法认识了力的平行四边形定则,为本节课的探究学习奠定基础。但本节课涉及到力的分解的多解性以及怎样按照力的作用效果对力进行分解,对学生来说是一个弱项,在这里应作为教学中的一个难点。三、教学目标:1.知识与技能:(1)使学生在力的合成知识的基础上,正确理解分力的概念及力的分解的含义,知道力的分解遵守平行四边行定则。进一步强化“等效代替”的物理学思想和方法。(2)使学生初步掌握根据具体的物理情境应用平行四边形定则进行力的分解的方法。2.过程与方法:(1)进一步强化“等效代替”的物理学思想和方法。(2)培养学生的观察、实验能力和运用数学工具解决物理问题的能力。3.情感态度与价值观:(1)培养学生参与课堂活动的热情和将所学知识应用到生产实践的意识与勇气。(2)联系实际,结合教材内容激发学生的求知欲望,培养学生研究周围事物的习惯四、重点难点:重点:理解力的分解是力的合成的逆运算,在具体情况中运用平行四边形定则。难点:力的分解中如何判断力的作用效果以及分力的方向。五、教法学法:教学方法:针对本节课的内容、教学目标和现代高中学生的年龄、心理特点等,采用自主学习、问题导学、合作探究、分组讨论及归纳总结等教学方法。使学生主动、积极参与到学习中来,充分体现了学生的主体地位,让学生在动手探究的过程中体验成功的喜悦。1学法指导:①引导学生质疑。质疑在不好理解处,质疑在不好分析处,质疑在不好掌握处。②提供思维策略。用实际效果确定分力方向;用平行四边形定则确定分力大小。③教给分析方法。实际效果分析法,等效代替法。六、教学过程:课前准备:(1)课前教师编制导学案,下发给学生,布置学生预习和查找资料。(2)把学生分成小组,每组选出1-2名发言人,要求普通话好,声音洪亮,反映敏捷,以便课堂讨论和进行小组竞赛。(3)挑选两名学生,课前做准备、教师给予指导,一人主持竞赛,一人计分。(4)教师制作多媒体课件。(一)创设情景、引入课题步骤1:播放视频,一个女同学,借助一条绳子可以轻松拉动两辆汽车。提出问题:为什么用一个小的力可以拉动汽车呢?设计目的:从学生参与的活动引入新课,是为了激发学生的好奇心,活跃课堂学习氛围,同时能培养学生学习物理的兴趣。(二)提出问题、指导自学步骤2:教师出示下面三个问题,让学生在教师的指导下带着问题学习。[指导自学时一定要做到“四个明确”:明确时间(用几分钟),明确内容(学习教材的第几页),明确方法(在自学时要运用什么方法),明确要求(在自学时要思考哪些问题,准备教师检查)]问题1、什么是力的分解?问题2、力的分解与合成的逻辑关系是什么?问题3、力的分解遵守什么定则?设计目的:本题属于概念性问题,在学了力的合成的基础上通过前面的例子,以及学生自学课本完全能够得出答案,并且能较好的理解。(三)合作探究、交流展示2步骤3:用若干张透明的幻灯片,做出同一个力的图示,发给每个小组,要求每个小组把力分解成两个分力。然后幻灯片重叠会发现同一个力,不加任何限制条件,可以分解成无数组分力,从而理解力的分解的多解性问题。设计意图:通过此环节主要目的是让学生更好的掌握力的分解的多解性问题。使用这种方法,能够让学生更直观的接受力的分解的多解性。步骤4:对一个力的分解给出两个限制条件:(1)如图所示,已知合力F,和两个分力F1,F2的方向画出两个分力的大小。(2)如图所示,已知合力F,和分力F1的大小与方向画出另一个分力的大小和方向?采用同样的方法,让不同小组把分力画在幻灯片上,组合起来发现分解是惟一的。设计意图:通过此环节主要目的...