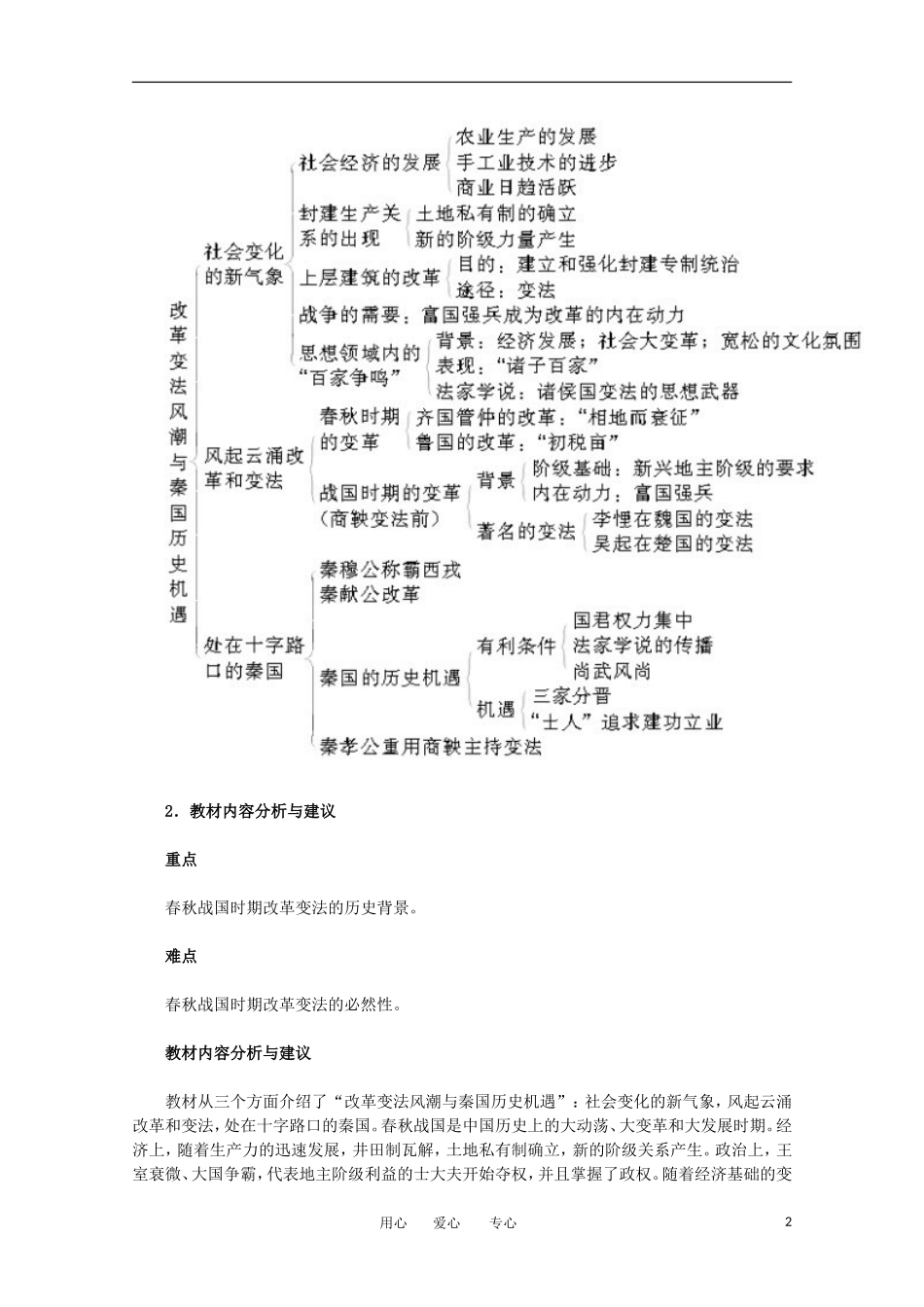

第1课改革变法风潮与秦国历史机遇一、教学目标目标内容知识与能力过程与方法情感态度价值观识记理解运用社会变化的新气象农业、手工业和商业的发展概况;封建生产关系的确立;“百家争鸣”局面的形成;法家思想的特点社会经济的发展和各诸侯国改革变法之间的关系探究各诸侯国改革变法的历史背景和秦国面临的历史机遇分析史料问题探究生产力的发展必然会引起社会关系的变革。春秋战国时期是社会大动荡、大变革和大发展时期风起云涌改革和变法“相地而衰征”;“初税亩”;李悝在魏国的变法;吴起在楚国的变法分析史料问题探究改革变法是时代的潮流,同时,也是一场深刻的社会革命处在十字路口的秦国秦穆公称霸西戎;秦献公改革;秦国面临的历史机遇和秦孝公支持商鞅变法情境再现自主探究抓住机遇,迎接挑战。改革改变了秦国的命运,改革也影响了整个中国历史的进程二、教材分析与教学建议1.知识结构用心爱心专心12.教材内容分析与建议重点春秋战国时期改革变法的历史背景。难点春秋战国时期改革变法的必然性。教材内容分析与建议教材从三个方面介绍了“改革变法风潮与秦国历史机遇”:社会变化的新气象,风起云涌改革和变法,处在十字路口的秦国。春秋战国是中国历史上的大动荡、大变革和大发展时期。经济上,随着生产力的迅速发展,井田制瓦解,土地私有制确立,新的阶级关系产生。政治上,王室衰微、大国争霸,代表地主阶级利益的士大夫开始夺权,并且掌握了政权。随着经济基础的变用心爱心专心2化,必然带来上层建筑的变革。新兴地主阶级要求废除奴隶主贵族的特权,发展封建经济,改革和变法风起云涌。处在十字路口的秦国,面临着巨大的历史机遇,秦孝公发愤图强,重用商鞅进行变法,秦国迅速强盛起来。建议教师在讲授本节内容时,注意启发学生联系政治、地理等学科的知识,从不同的角度分析历史现象,认识社会发展的规律。本课引言由战国形势图和文字两部分组成。战国时期,群雄角逐,诸侯争霸,插图反映了战国时期这一社会形势。建议教师以文字内容和插图为素材,通过提问方式引导学生阅读理解引言内容。问题:秦国地处西陲,比较落后,然而,恰恰是偏远落后的秦国在群雄角逐中,脱颖而出,统一了六国,开辟了中国历史的新纪元。为什么秦国能够完成统一?学生结合问题自主探究,在此基础上,教师引导学生进入本课的学习。第一目“社会变化的新气象”教材从社会经济、政治、军事、文化全方位阐释了春秋战国时期改革和变法的历史背景。春秋战国是中国历史上的大动荡、大变革和大发展时期。社会生产力的发展促进了土地私有制的确立。同时,也引起了社会阶级关系的变化。经济基础的变化,必然引起上层建筑的改革。各诸侯国为了在战争中处于有利的地位,进行了富国强兵的改革。(1)社会经济的迅速发展教材从农业、手工业和商业等方面阐述了生产力发展的状况。农业生产的发展。教材从生产工具的改进和耕作技术的提高、兴修水利和农田施肥等方面阐述了农业的发展。铁器和牛耕的出现和推广。建议教师结合史料讲清铁器的使用历史。西周晚期,铁器开始使用;春秋时期,铁器用于农业生产;战国时期,铁农具的使用范围扩大。铁器时代的到来,标志着我国社会生产力的显著提高。建议教师用多媒体出示春秋战国时期铁器使用的相关的史料,请学生自主探究学习。然后,请学生回答:铁器和木器、石器以及青铜工具相比有什么优点?春秋战国时期,牛耕技术开始出现并逐渐推广。牛耕技术,只有与铁器的使用相配合,方可发挥出它的功能。耕犁的出现,使耕作效率大大提高。牛耕的运用,是我国农业技术史上农用动力的一次革命。当时,在人的姓名上把牛和耕一起使用,说明牛耕在当时社会生产中十分普遍且十分重要。孔子弟子冉耕字伯牛;晋国一大力士姓牛名子耕。《国语·晋语》中记载:“宗庙之牺,为畎亩之勤”,这也证实了春秋时代存在牛耕的事实。建议教师总结:铁器和牛耕的使用,大大提高了农业生产效率,为私田的大量开垦和农田水利设施的兴修创造了条件。春秋战国水利灌溉事业有了很大的发展。建议教师用多媒体出示相关的史料,请学生自主探究学习。也可以请学生结合初中所学的相关历史知识,回...