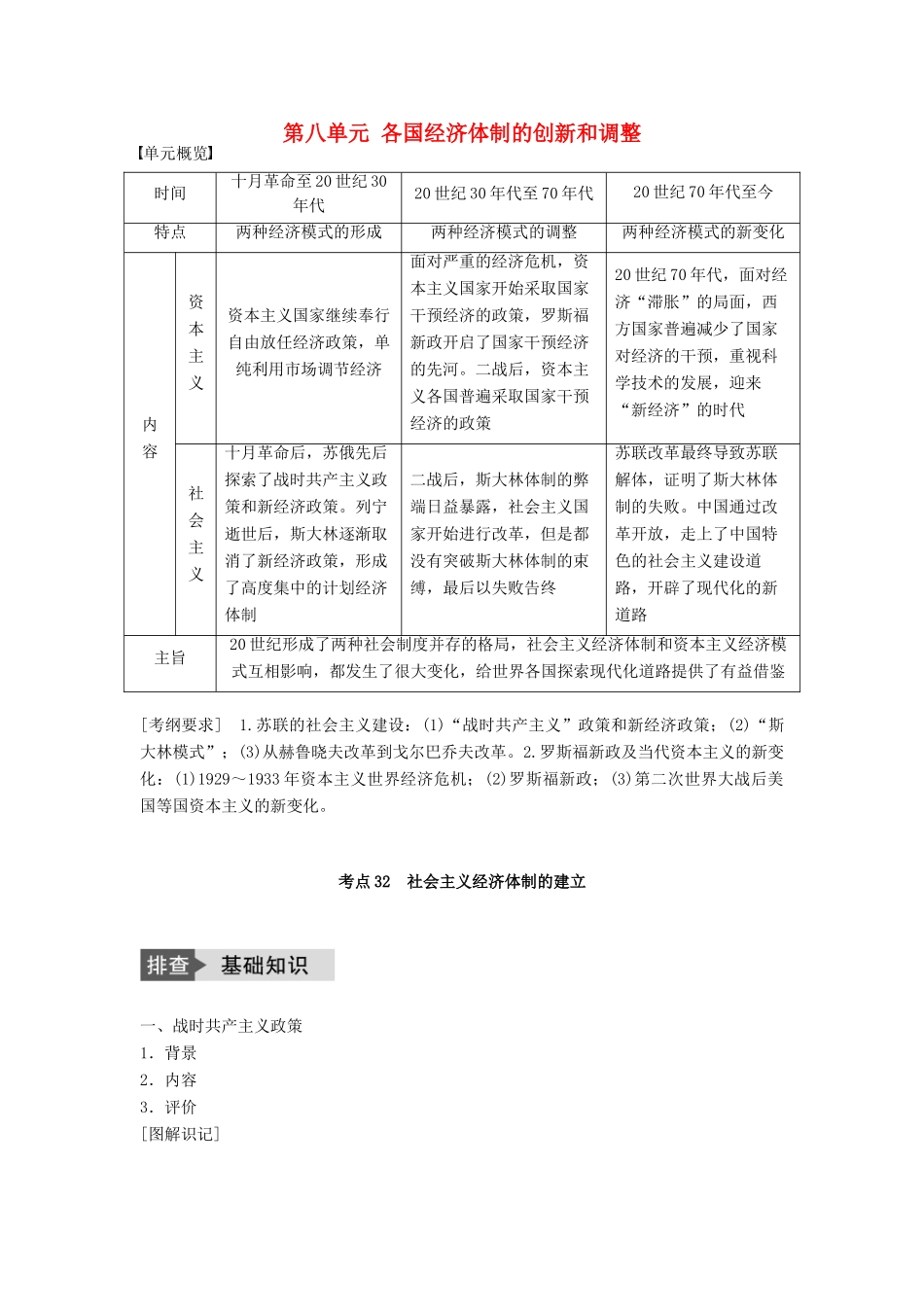

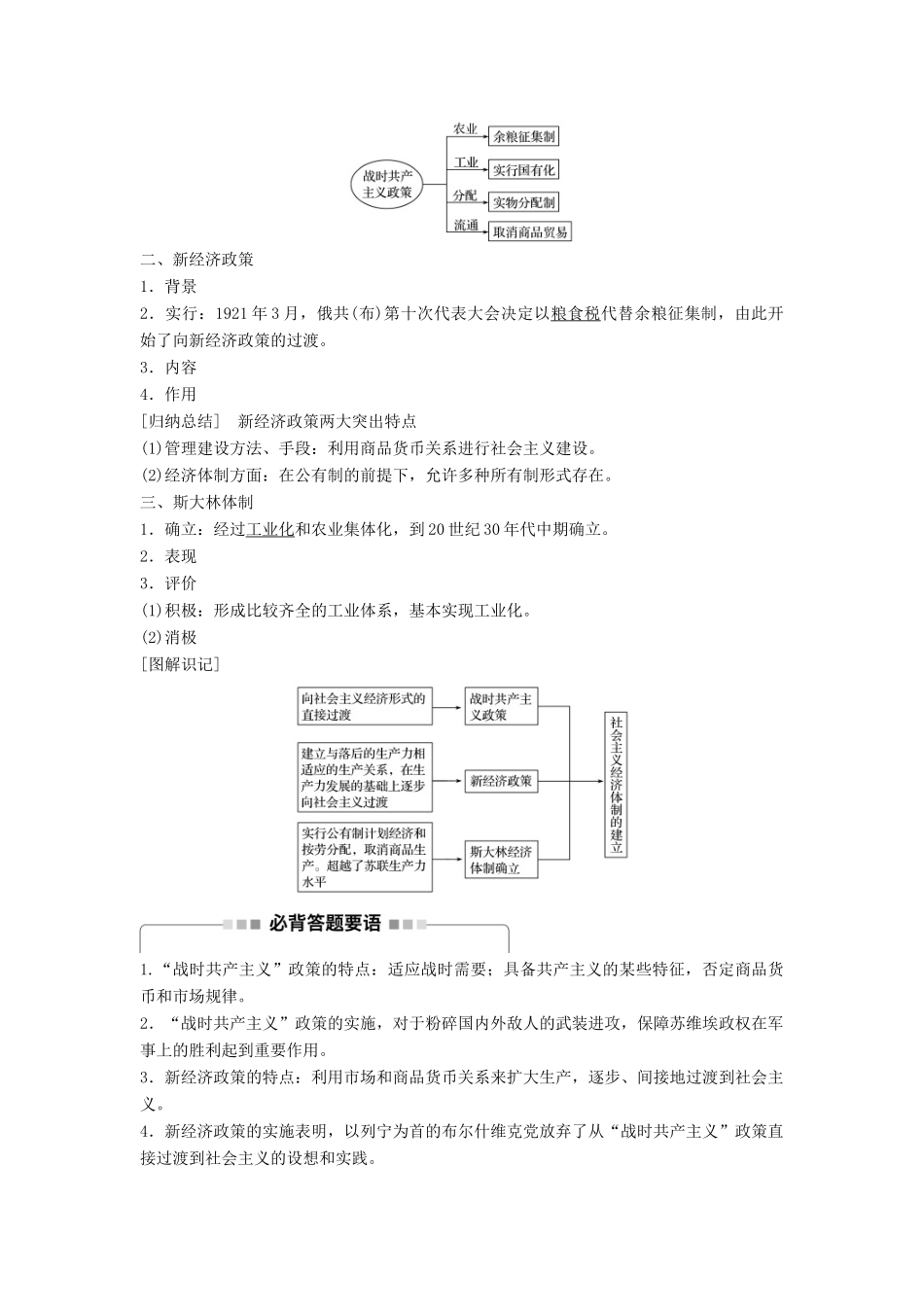

第八单元各国经济体制的创新和调整单元概览时间十月革命至20世纪30年代20世纪30年代至70年代20世纪70年代至今特点两种经济模式的形成两种经济模式的调整两种经济模式的新变化内容资本主义资本主义国家继续奉行自由放任经济政策,单纯利用市场调节经济面对严重的经济危机,资本主义国家开始采取国家干预经济的政策,罗斯福新政开启了国家干预经济的先河。二战后,资本主义各国普遍采取国家干预经济的政策20世纪70年代,面对经济“滞胀”的局面,西方国家普遍减少了国家对经济的干预,重视科学技术的发展,迎来“新经济”的时代社会主义十月革命后,苏俄先后探索了战时共产主义政策和新经济政策。列宁逝世后,斯大林逐渐取消了新经济政策,形成了高度集中的计划经济体制二战后,斯大林体制的弊端日益暴露,社会主义国家开始进行改革,但是都没有突破斯大林体制的束缚,最后以失败告终苏联改革最终导致苏联解体,证明了斯大林体制的失败。中国通过改革开放,走上了中国特色的社会主义建设道路,开辟了现代化的新道路主旨20世纪形成了两种社会制度并存的格局,社会主义经济体制和资本主义经济模式互相影响,都发生了很大变化,给世界各国探索现代化道路提供了有益借鉴[考纲要求]1.苏联的社会主义建设:(1)“战时共产主义”政策和新经济政策;(2)“斯大林模式”;(3)从赫鲁晓夫改革到戈尔巴乔夫改革。2.罗斯福新政及当代资本主义的新变化:(1)1929~1933年资本主义世界经济危机;(2)罗斯福新政;(3)第二次世界大战后美国等国资本主义的新变化。考点32社会主义经济体制的建立一、战时共产主义政策1.背景2.内容3.评价[图解识记]二、新经济政策1.背景2.实行:1921年3月,俄共(布)第十次代表大会决定以粮食税代替余粮征集制,由此开始了向新经济政策的过渡。3.内容4.作用[归纳总结]新经济政策两大突出特点(1)管理建设方法、手段:利用商品货币关系进行社会主义建设。(2)经济体制方面:在公有制的前提下,允许多种所有制形式存在。三、斯大林体制1.确立:经过工业化和农业集体化,到20世纪30年代中期确立。2.表现3.评价(1)积极:形成比较齐全的工业体系,基本实现工业化。(2)消极[图解识记]1.“战时共产主义”政策的特点:适应战时需要;具备共产主义的某些特征,否定商品货币和市场规律。2.“战时共产主义”政策的实施,对于粉碎国内外敌人的武装进攻,保障苏维埃政权在军事上的胜利起到重要作用。3.新经济政策的特点:利用市场和商品货币关系来扩大生产,逐步、间接地过渡到社会主义。4.新经济政策的实施表明,以列宁为首的布尔什维克党放弃了从“战时共产主义”政策直接过渡到社会主义的设想和实践。5.20世纪30年代中期,经过工业化和农业集体化,苏联确立了斯大林体制。实施国民经济发展五年计划,苏联迅速实现了工业化。6.斯大林体制主要表现:实行单一的公有制;实行高度集中的经济管理体制;实行排斥市场的指令性计划经济;主要以行政手段管理经济;政治上实行高度集权。主题一战时共产主义政策1.史料探史——“战时共产主义”政策的目的史料在一个遭受帝国主义战争破坏的国家里,实行余粮征集制,禁止自由贸易,严格地计算和平均分配每一磅粮食,不仅是为了维持生存和战争,而且已经超越“一般革命”的任务,是共产主义的任务,是推进社会主义的“真正的主要的门径”。——列宁起草的俄共(布)八大通过的党纲探究依据史料分析列宁强调实施该政策的目的。答案维持人们的基本生活,保障战争胜利;试图直接过渡到社会主义。2.重点讲解——评价“战时共产主义”政策(1)积极作用①“战时共产主义”政策是苏俄在险恶的战争环境和物资缺乏的特殊条件下被迫采取的带有军事性的非常措施,在当时所处的战争条件下,实行这种政策是必要的。②实施“战时共产主义”政策,不仅保证了苏俄红军、工人和城市居民获得最低限度的粮食需要,而且体现了无产阶级在特殊形势下同农民结成的军事政治联盟。“战时共产主义”政策的实施,在短期内取得了明显的效果,成为扭转战局的一个重要因素。(2)消极作用①从理论上看,这些措施超越了当时的生产力发展水平,排斥商品货币关系,采取单纯的军...