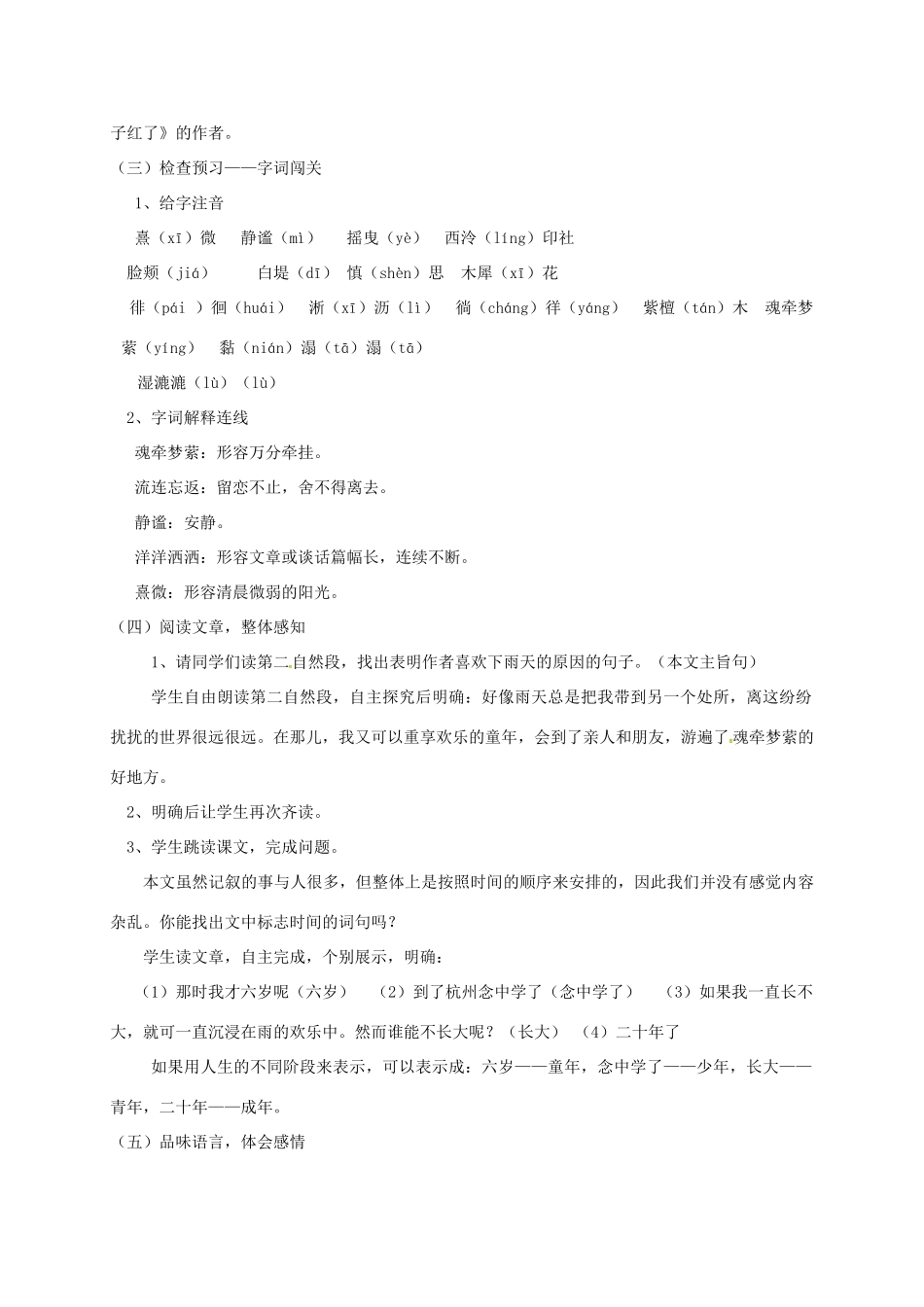

《下雨天,真好》教学设计下雨天,真好一、教材分析本文是著名作家琦君的散文作品。是一篇有着浓烈的乡情的文章。作品从童年、少年与青年三个阶段来表达作者的这种乡情。这种乡情是同作者对童年生活的回忆紧密相连,而童年又总是离不开母爱。作者所写童年时期部分,是从儿童的视角,以第一人称的口吻,深切而淋漓酣畅地描写了自己童年时期对母亲的依恋,充满了纯真质朴的赤子之情。童年以后,作者远离故土和亲人,只能借助回忆来“重享欢乐的童年,会到了亲人和朋友”因此,文章所流露的哀怨之情就显得格外深切。二、学习目标1、把握文章内容,了解雨天情趣。2、品味文章语言,体会作者情感。三、教学重点把握文章内容,了解雨天情趣。四、教学难点品味文章语言,体会作者情感。五、教、学方法朗读法、自主探究、合作交流、适当点拨六、教具准备多媒体课件七、教学过程(一)导入新课上课,老师发问“同学们,你们喜欢下雨吗?你喜欢它的什么?”学生会有很多回答。学生畅所欲言,老师听学生的理由。“我们大家喜欢的理由很多,今天我们来读琦君的《下雨天,真好》看琦君喜欢它的什么。”(二)简介作者琦君,现当代女作家。原名潘希真。浙江永嘉人。1949年赴台湾,后定居美国。她享誉文坛已近半个世纪,她被誉为“台湾文坛上闪亮的恒星”。出版散文集、小说集及儿童文学作品等30余种,包括《烟愁》、《红纱灯》(获中山文艺创作奖)、《与我同车》、《留予他年说梦痕》、《琦君寄小读者》、《琴心》、《七月的哀伤》以及《琦君自选集》等。她是著名电视连续剧《橘子红了》的作者。(三)检查预习——字词闯关1、给字注音熹(xī)微静谧(mì)摇曳(yè)西泠(líng)印社脸颊(jiá)白堤(dī)慎(shèn)思木犀(xī)花徘(pái)徊(huái)淅(xī)沥(lì)徜(cháng)徉(yáng)紫檀(tán)木魂牵梦萦(yíng)黏(nián)溻(tā)溻(tā)湿漉漉(lù)(lù)2、字词解释连线魂牵梦萦:形容万分牵挂。流连忘返:留恋不止,舍不得离去。静谧:安静。洋洋洒洒:形容文章或谈话篇幅长,连续不断。熹微:形容清晨微弱的阳光。(四)阅读文章,整体感知1、请同学们读第二自然段,找出表明作者喜欢下雨天的原因的句子。(本文主旨句)学生自由朗读第二自然段,自主探究后明确:好像雨天总是把我带到另一个处所,离这纷纷扰扰的世界很远很远。在那儿,我又可以重享欢乐的童年,会到了亲人和朋友,游遍了魂牵梦萦的好地方。2、明确后让学生再次齐读。3、学生跳读课文,完成问题。本文虽然记叙的事与人很多,但整体上是按照时间的顺序来安排的,因此我们并没有感觉内容杂乱。你能找出文中标志时间的词句吗?学生读文章,自主完成,个别展示,明确:(1)那时我才六岁呢(六岁)(2)到了杭州念中学了(念中学了)(3)如果我一直长不大,就可一直沉浸在雨的欢乐中。然而谁能不长大呢?(长大)(4)二十年了如果用人生的不同阶段来表示,可以表示成:六岁——童年,念中学了——少年,长大——青年,二十年——成年。(五)品味语言,体会感情1、童年时光(1)学生品读童年时光,找出自己喜欢的地方,进行品析。(2)小组内交流心得。交流时注意听取同伴的评价和意见,同时学习同伴品析的精彩之处。(3)同学个别展示。如有不同看法,可以进行讨论解决。作如下预设:①第四段:雨晨听故事。A、“睡在母亲暖和的手臂弯里,天亮了,听到瓦背上哗哗的雨声,我就放心了。因为下雨,母亲不用老早起来做饭,可以在热被窝里多躺会儿。”——营造了温馨的气氛。为下文在雨中思念母亲做铺垫。B、妈妈对故事中瞎子的宽容和结尾对母亲的肖像描写——体现了母亲心地善良、淳朴宽厚的性格特点。也暗示了母亲对自己潜移默化的影响。②第五段:冒雨玩耍。A、“我跟着小木船在烂泥地里踩水,吱嗒吱嗒地响,直到老师来了才被捉进书房。”——一个“捉”字,凸显了回书房是极不情愿的,从而表现了“我”对雨天玩耍的向往。(老师适时追问:“捉”字能否换成“喊”或者是“叫”字?)B、“可是下雨天老师就来得晚,他有脚气病,像大黄瓜似的肿腿,穿钉鞋走田埂路不方便。我巴不得他摔个大筋...