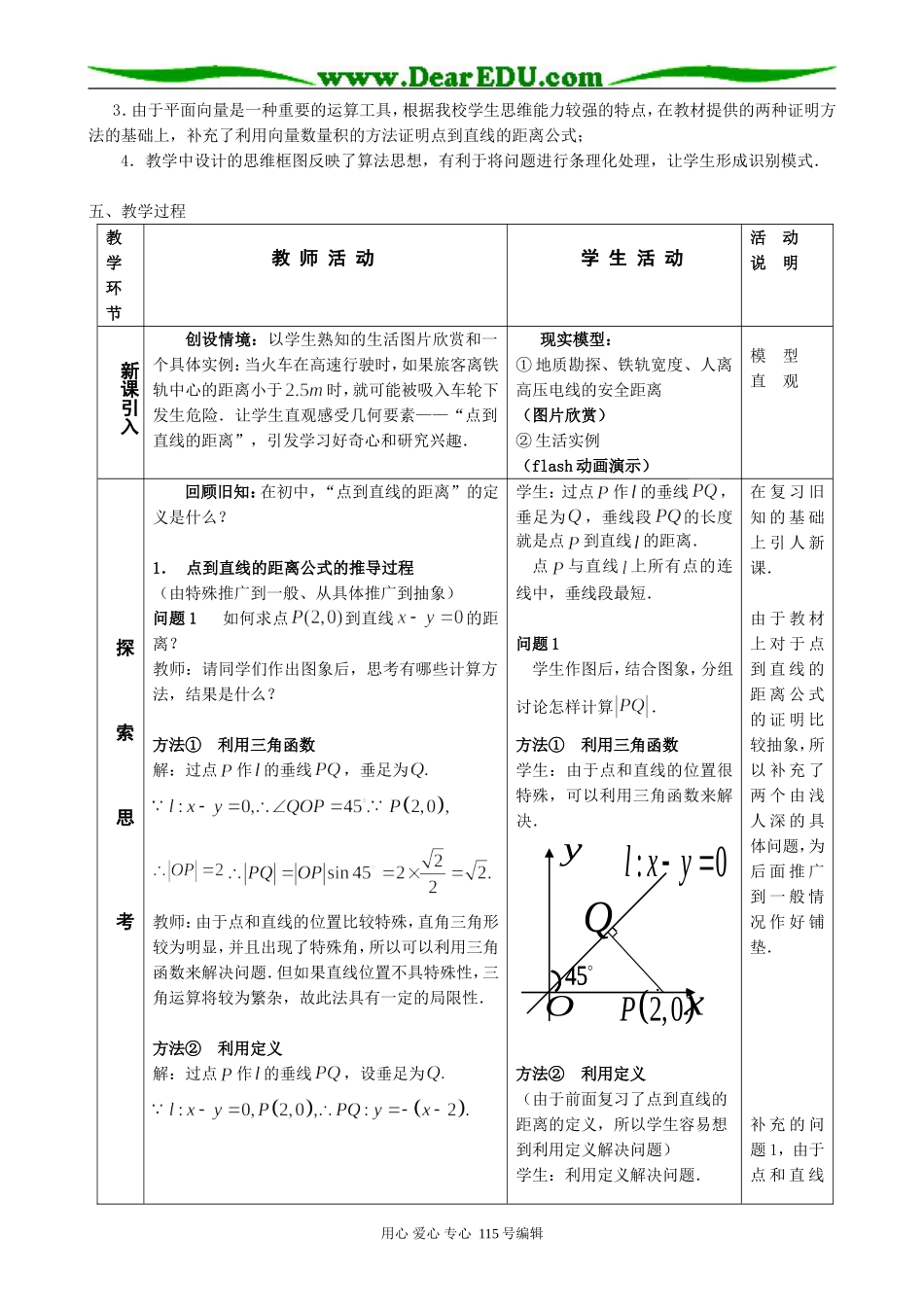

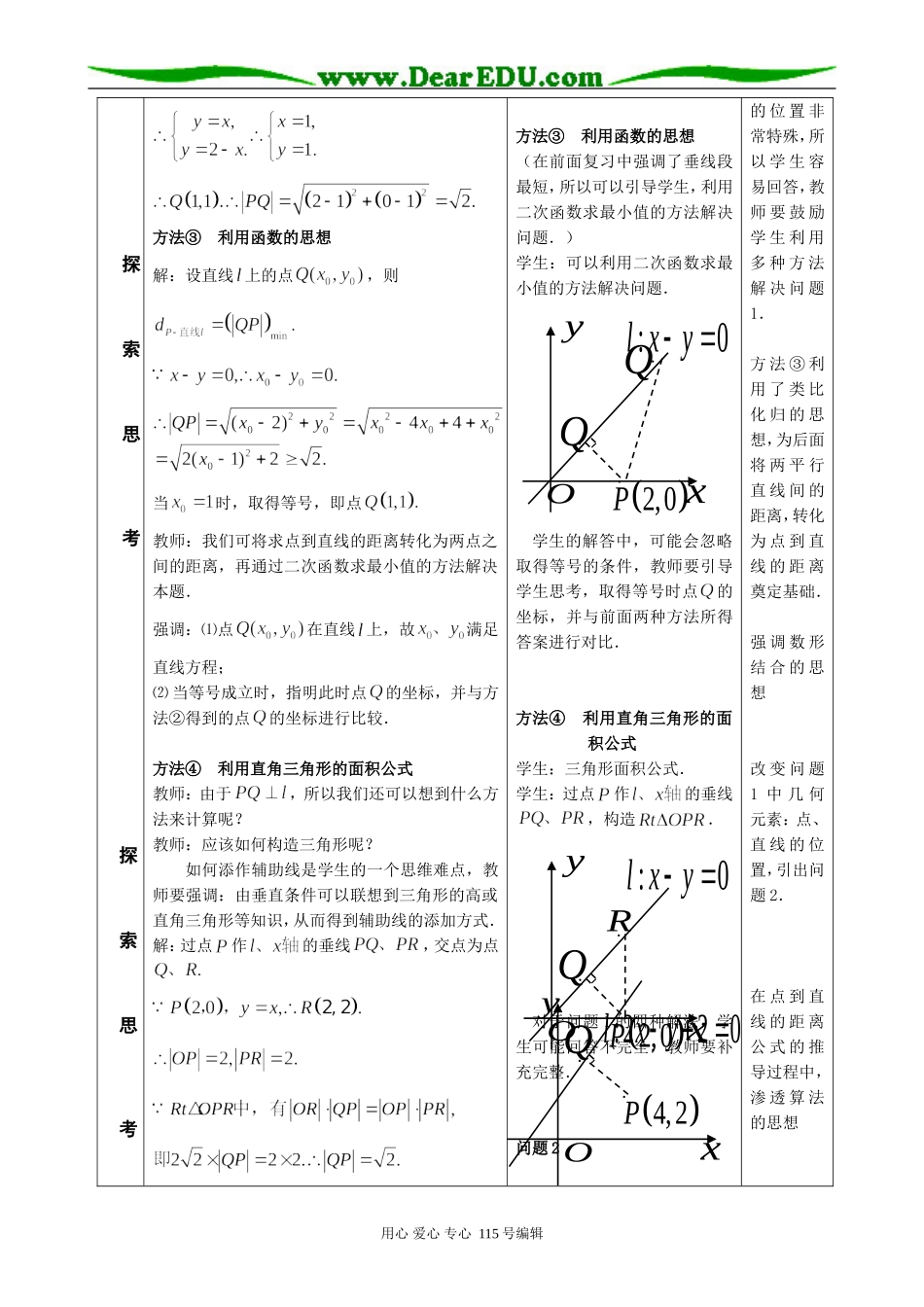

点到直线的距离一、教材与学情分析1.教材分析⑴教学内容《点到直线的距离》是全日制普通高级中学教科书(必修·人民教育出版社)第二册(上),“§7.3两条直线的位置关系”的第四节课,主要内容是点到直线的距离公式的推导过程和公式应用.⑵地位与作用本节对“点到直线的距离”的认识,是从初中平面几何的定性作图,过渡到了解析几何的定量计算,其学习平台是学生已掌握了直线倾斜角、斜率、直线方程和两条直线的位置关系等相关知识.对“点到直线的距离”的研究,为以后直线与圆的位置关系和圆锥曲线的进一步学习奠定了基础,具有承前启后的重要作用.2.学情分析高二年级学生已掌握了三角函数、平面向量等有关知识,具备了一定的利用代数方法研究几何问题的能力.我班学生基础知识较扎实、思维较活跃,但处理抽象问题的能力还有待进一步提高.二、教学目标依据新课程标准的理念和学生情况,制定如下教学目标:1.知识技能⑴理解点到直线的距离公式的推导过程;⑵掌握点到直线的距离公式;⑶掌握点到直线的距离公式的应用.2.数学思考⑴通过点到直线的距离公式的探索和推导过程,渗透算法的思想;⑵通过自学教材上利用直角三角形的面积公式的证明过程,培养学生的数学阅读能力;⑶通过灵活应用公式的过程,提高学生类比化归、数形结合的能力.3.解决问题⑴通过问题获得数学知识,经历“发现问题—提出问题—解决问题”的过程;⑵由探索点到直线的距离,推广到探索点到直线的距离的过程,使学生体会从特殊到一般、由具体到抽象的数学研究方法.4.情感态度结合现实模型,将教材知识和实际生活联系起来,使学生感受数学的实用性,有效激发学生的学习兴趣.5.教学重点⑴点到直线的距离公式的推导思路分析;⑵点到直线的距离公式的应用.6.教学难点点到直线的距离公式的推导思路和算法分析.三、教学媒体使用多媒体教学.四、设计思路1.依据现代几何教育理念,本课的设计思路:直观感知(图片欣赏)→操作确认(学生作图)→推理论证(三种方法推导公式)→度量计算(例题练习);2.根据高二年级学生的学习状况和认知特点,本课在设计采用了由特殊到一般、从具体到抽象的方法,利用类比归纳的思想,整理出证明点到直线的距离公式的三种不同算法思路,从而突破教学难点;用心爱心专心115号编辑3.由于平面向量是一种重要的运算工具,根据我校学生思维能力较强的特点,在教材提供的两种证明方法的基础上,补充了利用向量数量积的方法证明点到直线的距离公式;4.教学中设计的思维框图反映了算法思想,有利于将问题进行条理化处理,让学生形成识别模式.五、教学过程教学环节活动说明创设情境:以学生熟知的生活图片欣赏和一个具体实例:当火车在高速行驶时,如果旅客离铁轨中心的距离小于时,就可能被吸入车轮下发生危险.让学生直观感受几何要素——“点到直线的距离”,引发学习好奇心和研究兴趣.现实模型:①地质勘探、铁轨宽度、人离高压电线的安全距离(图片欣赏)②生活实例(flash动画演示)模型直观回顾旧知:在初中,“点到直线的距离”的定义是什么?1.点到直线的距离公式的推导过程(由特殊推广到一般、从具体推广到抽象)问题1如何求点到直线的距离?教师:请同学们作出图象后,思考有哪些计算方法,结果是什么?方法①利用三角函数解:过点作的垂线,垂足为教师:由于点和直线的位置比较特殊,直角三角形较为明显,并且出现了特殊角,所以可以利用三角函数来解决问题.但如果直线位置不具特殊性,三角运算将较为繁杂,故此法具有一定的局限性.方法②利用定义解:过点作的垂线,设垂足为学生:过点作的垂线,垂足为,垂线段的长度就是点到直线的距离.点与直线上所有点的连线中,垂线段最短.问题1学生作图后,结合图象,分组讨论怎样计算.方法①利用三角函数学生:由于点和直线的位置很特殊,可以利用三角函数来解决.方法②利用定义(由于前面复习了点到直线的距离的定义,所以学生容易想到利用定义解决问题)学生:利用定义解决问题.在复习旧知的基础上引人新课.由于教材上对于点到直线的距离公式的证明比较抽象,所以补充了两个由浅人深的具体问题,为...