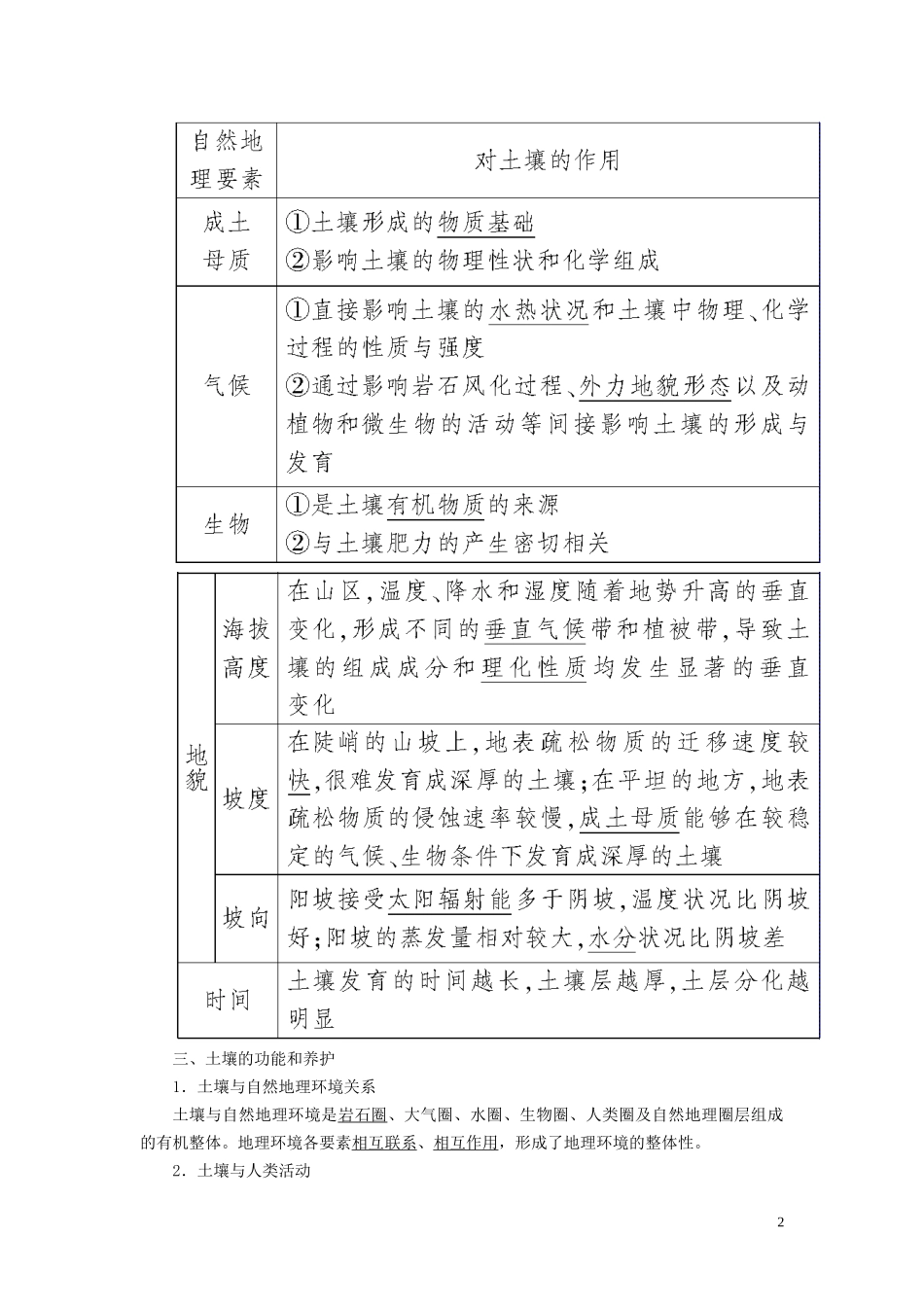

第二节土壤课程标准:通过野外观察或运用土壤标本,说明土壤的主要形成因素。学习目标:1.了解土壤的概念和物质组成。2.了解观察土壤的内容。3.了解土壤形成的条件。4.理解土壤与其它自然要素之间的关系以及对人类活动的影响。一、观察土壤1.土壤的概念土壤是指陆地表层具有一定肥力,能够生长植物的疏松表层,由矿物质、有机质、水分和空气四种物质组成。2.观察内容野外观察一般从土壤颜色、土壤质地、土壤剖面构造等方面进行。(1)土壤颜色:土壤颜色命名如黑土、红壤等;(2)土壤质地:土壤质地按照粒径大小可分为石砾、砂粒、粉粒、黏粒等,土壤质地分为砂土、壤土和黏土,野外可根据手指研磨土壤的感觉来判断。不同土壤通气、通水等条件不同,因此耕作条件不同。(3)土壤剖面构造:土壤剖面是指从地面垂直向下的土壤纵剖面,由一些形态特征各异的、大致呈水平展布的土层所构成。由下向上分母岩层、母质层、淀积层、淋溶层、腐殖质层、有机层等。二、土壤的主要形成因素1.影响土壤发育的主要因素影响土壤发育的主要因素:成土母质、气候、生物、地貌和时间等。2.不同自然因素对土壤发育和性状的作用1三、土壤的功能和养护1.土壤与自然地理环境关系土壤与自然地理环境是岩石圈、大气圈、水圈、生物圈、人类圈及自然地理圈层组成的有机整体。地理环境各要素相互联系、相互作用,形成了地理环境的整体性。2.土壤与人类活动2土壤不仅是自然环境的重要组成部分,也是人类可以利用的珍贵资源,土壤功能的可持续性与农业乃至人类社会的可持续发展息息相关。如亚马孙河流域人们利用生物炭改良土壤。提高肥力的常用方法有休耕、种植绿肥、作物轮作、广施农家肥等。1.为什么说生物是土壤形成过程中最活跃的因素?[答案]生物的参与加快了成土过程,使土壤发育不断深化,形成土壤肥力。生物在土壤的形成过程中起主导作用,它对成土母质的改造作用主要表现在两个方面:一是有机质的积累过程,二是养分元素的富集过程。2.为什么冷湿环境有利于有机质的积累?[答案]寒冷条件下,微生物分解作用缓慢,利于有机物积累;温暖湿润条件下,微生物活动旺盛,全年都能分解有机质,使有机质含量减少。探究点一土壤及其形成[材料]悯农(节选)李绅锄禾日当午,汗滴禾下土。谁知盘中餐,粒粒皆辛苦。[问题]诗句中的“土”指的是土地还是土壤,二者有何区别?[提示]土壤。区别:①土壤与土地是两个既有区别又有联系的概念;土壤只是构成土地的重要要素之一,而土地则是指陆地表层部分,除土壤外还包括未形成土壤的岩石和岩石风化物(成土母质)。②具有肥力,能够生长植物,是土壤的本质属性,也是区别于岩石及成土母质的根本所在。1.土壤的肥力特性与土壤的物质组成(1)土壤的本质属性:具有肥力,能够生长植物。(2)土壤的组成:由矿物质、有机质、水分和空气四种物质组成。①矿物质:土壤的物质基础,矿物养分的主要来源。②有机质:多集中在表层,是土壤肥力高低的重要标志。③水分和空气:两者的比例常常随外界变化而此消彼长,共同影响土壤的热量和植物的生长。32.自然地理环境各要素在土壤形成中的作用(1)成土母质对土壤的物理性状和化学组成的影响4(2)气候与土壤(3)生物对土壤的影响①生物在土壤形成中起着主导作用,如下图:②生物是土壤有机质的来源,对土壤肥力产生重要影响,如下图:5(4)地形与土壤【例1】土壤微生物量是指生活在土壤中的细菌、真菌、放线菌、藻类和土壤微动物体内所含的生物总量。它是土壤有机质转化的主导因子,对了解土壤肥力具有重要意义下图示意岷江上游河谷各类植物土层在1~10厘米不同季节土壤微生物量分布。读图完成(1)~(2)题。6(1)图中土壤微生物量的分布特点是()A.春夏季多,秋冬季少B.随纬度升高而降低C.夏秋季多,冬春季少D.随海拔升高而降低(2)与春季相比,秋季土壤微生物量高的主要原因是()A.有大量凋落物进入土壤B.高温多雨,微生物繁殖快C.气温回升,生物生长旺盛D.土壤温度和湿度高[审题指导](1)仔细读图,可以判读出土壤微生物量随时间以及植被类型的变化规律。(2)结合材料,确定影响土壤微生物量的因素,再结合该地区气候特征进行分析。[解...