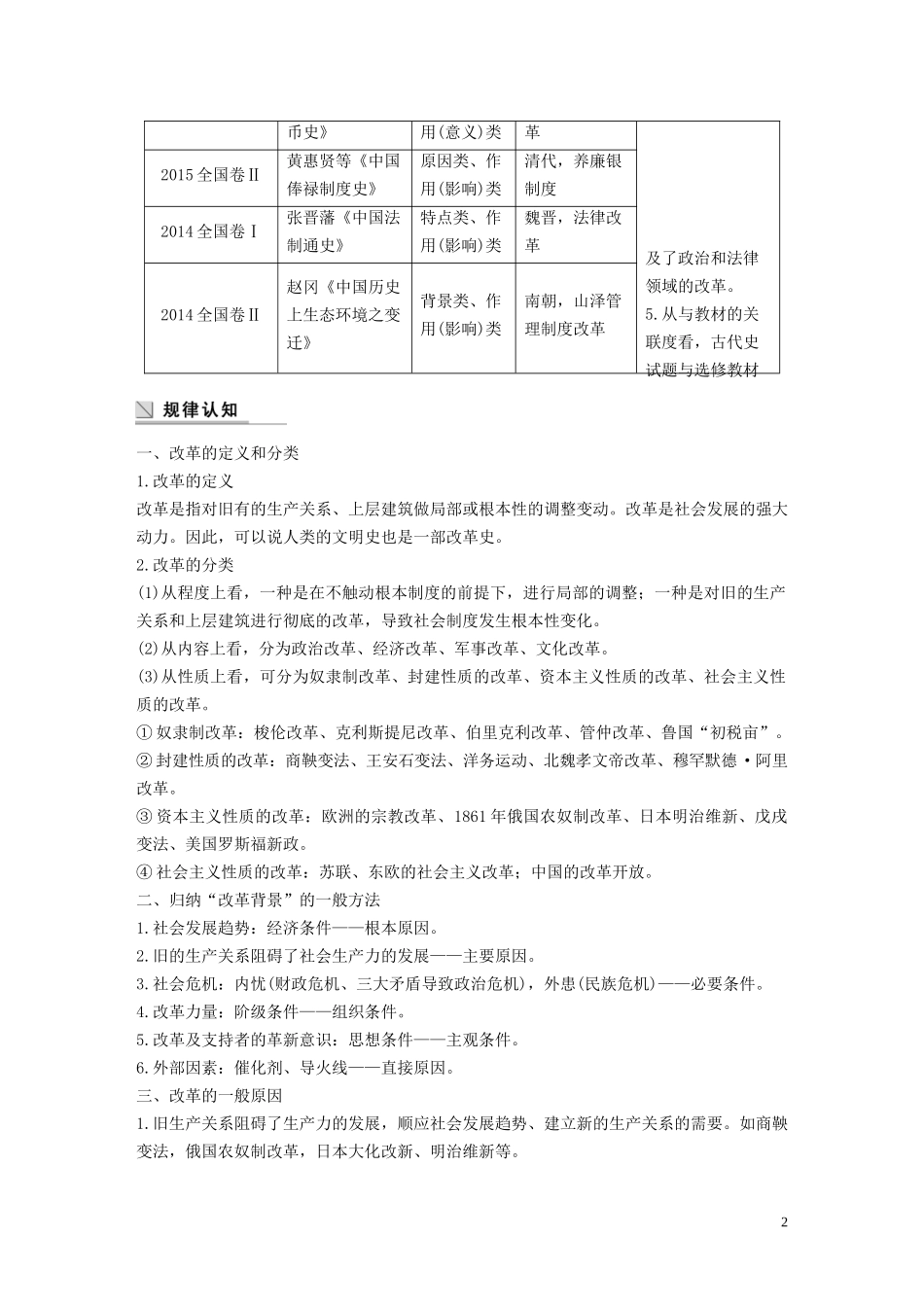

解密高考探究规律试题来源引文出处设问方式关键词命题特征分析2019全国卷Ⅰ杨光辉《汉唐封爵制度》说明类、概括类、作用类“二十等爵”制,“五等爵”制1.从材料出处看,以文字材料为主,多引自专门类的史学著作。2.从问题设计看,问题之间的关联性很强,第(1)问和第(2)问之间有一定逻辑关联性,学生若在第(1)问判定失误很容易导致第(2)问答案偏离。3.从设问方式看,多采用内容类(4次),比较类(2次),原因类(5次),特点类(5次),作用类(9次),注重对学生“调动和运用知识”能力的考核,特别是对历史现象和历史结论的理解和分析。4.从关键词看,以古代中国史为主,着重经济领域的改革,也涉2019全国卷Ⅱ[日]坂本太郎《日本史》说明类、原因类、作用(意义)类中下级武士与明治政府改革2019全国卷Ⅲ《戊戌变法档案史料》原因类、特点类康有为对中央机构改革的设计2018全国卷Ⅰ宫崎市定《中国史》比较类、影响类汉武帝年号改革2018全国卷Ⅱ郭德宏等《中华人民共和国专题史稿》背景类、内容类、影响类现代中国,科技体制改革2018全国卷Ⅲ韩延龙《中国近代警察史》原因类、比较类近代警察制度,湖南保卫局2017全国卷Ⅰ庄启东等《新中国工资史稿》特点类、意义(影响)类20世纪80年代,工资改革2017全国卷Ⅱ梁启超《戊戌政变记》原因类、启示(影响)类清末,北京街道管理2017全国卷Ⅲ《隋书·开皇律》特点类、意义(影响)类隋代,法律制度2016全国甲卷《清史稿》等特点类、作用(影响)类晚清,军事改革2016全国乙卷唐长孺《魏晋南北朝隋唐史三论》内容类、作用(意义)类唐太宗,谱牒改革2016全国丙卷吕思勉《魏晋南北朝史》内容类、作用(意义)类北魏,孝文帝庙号改革2015全国卷Ⅰ彭信威《中国货内容类、作唐代,币制改1币史》用(意义)类革及了政治和法律领域的改革。5.从与教材的关联度看,古代史试题与选修教材2015全国卷Ⅱ黄惠贤等《中国俸禄制度史》原因类、作用(影响)类清代,养廉银制度2014全国卷Ⅰ张晋藩《中国法制通史》特点类、作用(影响)类魏晋,法律改革2014全国卷Ⅱ赵冈《中国历史上生态环境之变迁》背景类、作用(影响)类南朝,山泽管理制度改革一、改革的定义和分类1.改革的定义改革是指对旧有的生产关系、上层建筑做局部或根本性的调整变动。改革是社会发展的强大动力。因此,可以说人类的文明史也是一部改革史。2.改革的分类(1)从程度上看,一种是在不触动根本制度的前提下,进行局部的调整;一种是对旧的生产关系和上层建筑进行彻底的改革,导致社会制度发生根本性变化。(2)从内容上看,分为政治改革、经济改革、军事改革、文化改革。(3)从性质上看,可分为奴隶制改革、封建性质的改革、资本主义性质的改革、社会主义性质的改革。①奴隶制改革:梭伦改革、克利斯提尼改革、伯里克利改革、管仲改革、鲁国“初税亩”。②封建性质的改革:商鞅变法、王安石变法、洋务运动、北魏孝文帝改革、穆罕默德·阿里改革。③资本主义性质的改革:欧洲的宗教改革、1861年俄国农奴制改革、日本明治维新、戊戌变法、美国罗斯福新政。④社会主义性质的改革:苏联、东欧的社会主义改革;中国的改革开放。二、归纳“改革背景”的一般方法1.社会发展趋势:经济条件——根本原因。2.旧的生产关系阻碍了社会生产力的发展——主要原因。3.社会危机:内忧(财政危机、三大矛盾导致政治危机),外患(民族危机)——必要条件。4.改革力量:阶级条件——组织条件。5.改革及支持者的革新意识:思想条件——主观条件。6.外部因素:催化剂、导火线——直接原因。三、改革的一般原因1.旧生产关系阻碍了生产力的发展,顺应社会发展趋势、建立新的生产关系的需要。如商鞅变法,俄国农奴制改革,日本大化改新、明治维新等。22.缓解社会危机,巩固统治的需要(抑制土地兼并,增加政府收入,实现富国强兵,缓和阶级矛盾,缓和民族关系等)。如雅典梭伦改革,埃及穆罕默德·阿里改革,王安石变法,北魏孝文帝改革。3.吸收其他民族的特长。少数民族为吸收汉族的先进制度和文化,加速本民族封建化进程的需要,如北魏孝文帝改革。也有汉族吸收少数民族特长的改革,如赵武灵王“胡服骑射”。4.达到特定目的的改革。如管仲改革(实...