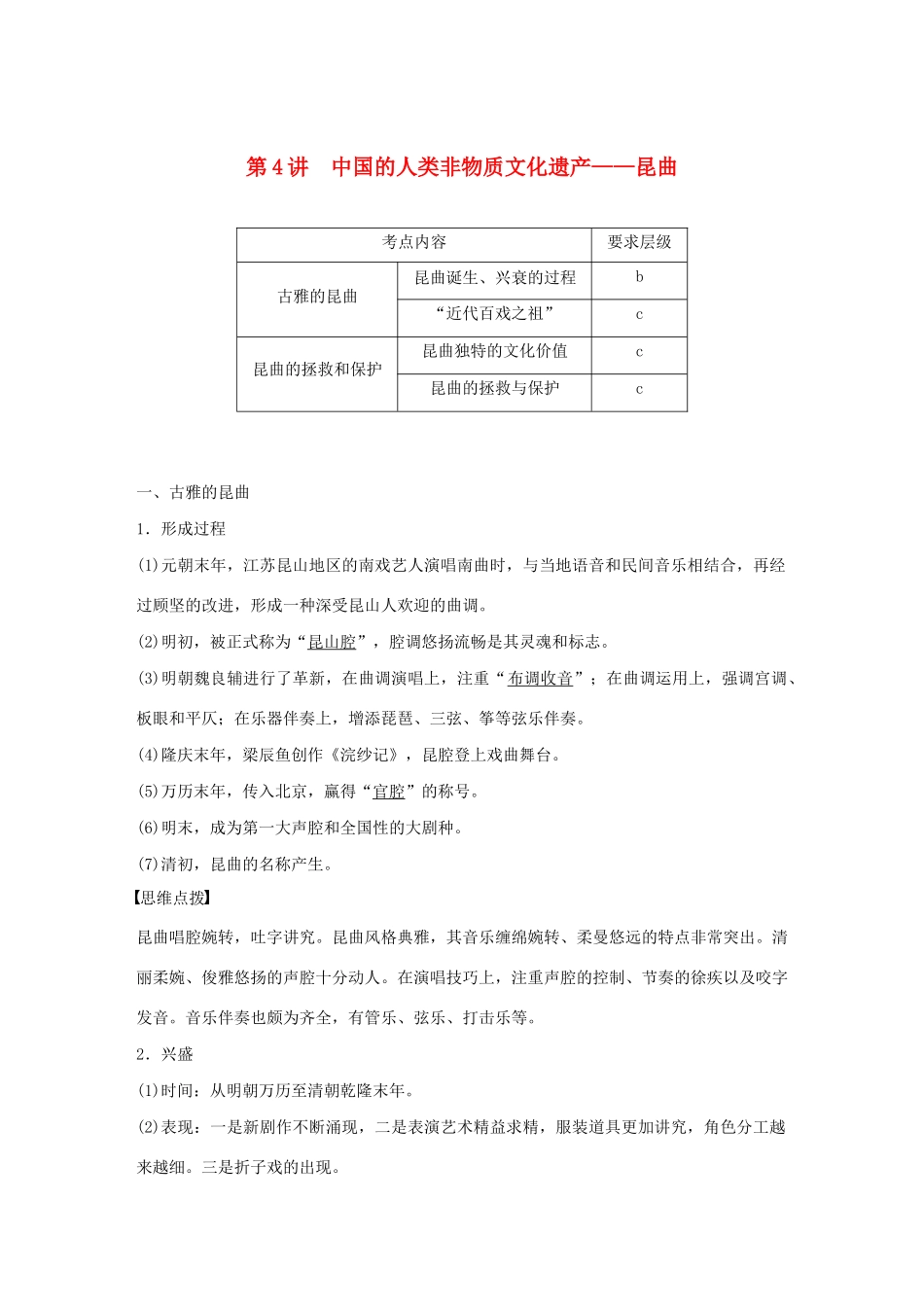

第4讲中国的人类非物质文化遗产——昆曲考点内容要求层级古雅的昆曲昆曲诞生、兴衰的过程b“近代百戏之祖”c昆曲的拯救和保护昆曲独特的文化价值c昆曲的拯救与保护c一、古雅的昆曲1.形成过程(1)元朝末年,江苏昆山地区的南戏艺人演唱南曲时,与当地语音和民间音乐相结合,再经过顾坚的改进,形成一种深受昆山人欢迎的曲调。(2)明初,被正式称为“昆山腔”,腔调悠扬流畅是其灵魂和标志。(3)明朝魏良辅进行了革新,在曲调演唱上,注重“布调收音”;在曲调运用上,强调宫调、板眼和平仄;在乐器伴奏上,增添琵琶、三弦、筝等弦乐伴奏。(4)隆庆末年,梁辰鱼创作《浣纱记》,昆腔登上戏曲舞台。(5)万历末年,传入北京,赢得“官腔”的称号。(6)明末,成为第一大声腔和全国性的大剧种。(7)清初,昆曲的名称产生。思维点拨昆曲唱腔婉转,吐字讲究。昆曲风格典雅,其音乐缠绵婉转、柔曼悠远的特点非常突出。清丽柔婉、俊雅悠扬的声腔十分动人。在演唱技巧上,注重声腔的控制、节奏的徐疾以及咬字发音。音乐伴奏也颇为齐全,有管乐、弦乐、打击乐等。2.兴盛(1)时间:从明朝万历至清朝乾隆末年。(2)表现:一是新剧作不断涌现,二是表演艺术精益求精,服装道具更加讲究,角色分工越来越细。三是折子戏的出现。3.衰落:片面追求旋律性和音乐性,却牺牲了文学性和戏剧性,成为昆曲的致命弱点;花部戏剧内容普遍贴近百姓生活,冲击着昆曲的地位。二、昆曲的拯救和保护1.昆曲独特的文化价值(1)昆曲是中国现存最古老的、具有完整表演系统的戏剧形态,是“国宝”级的“活化石”。(2)文人戏曲与舞台扮演紧密结合,集中国文艺之大成。(3)昆曲“合——离——合,双线平行”的戏剧结构,是中国戏曲所特有的。(4)昆曲的角色体制、演员组合体制流传至今。2.昆曲的拯救与保护(1)新中国成立后的措施:1957年成立北方昆曲剧院。(2)面临的问题:人才匮乏、资金短缺、剧场不足和昆曲改革的问题。(3)解决方法:对昆曲拯救和保护,任重道远,需要全国上下的共同努力。思维点拨拯救和保护昆曲的当务之急是加强从上到下,整个中华民族对保护“人类非物质文化遗产”的认识,因为只有认识到位,才能转化为自觉、积极保护昆曲的实际行为,才能有效地达到目的。昆曲的产生与发展,是明清时期封建经济发展、市民阶层的文化需求的结果;体现了经济基础对上层建筑的决定作用。1.印证教材观点史料昆曲,原称昆腔,至今已有六百年的历史。元朝末年,江苏昆山地区的南戏艺人演唱南曲时,与当地语音和民间音乐相结合,创造出一种南戏清唱新腔调。这种新腔调的原创歌手是顾坚。它在明朝中期经过革新后,传播到全国各地,形成了各种流派支脉,是中国现存最古老的、具有悠久艺术传统的戏曲,被誉为“近代百戏之祖”。应用史料介绍了昆曲的起源和发展,昆曲由江苏昆山流传到全国,被称为“近代百戏之祖”。昆曲唱腔悠扬婉转,讲究字正腔圆,昆曲戏词典雅深奥,讲究运用典故,所以“闲雅整肃、清俊温润”是昆曲的突出特点。2.获取材料信息史料1盖吴音繁缛,其曲虽极谐于律,而听者使未睹本文,无不茫然不知所谓。其《琵琶》《杀狗》《邯郸梦》《一捧雪》十数本外,多男女猥亵,如《西楼》《红梨》之类,殊无足观。花部原本于元剧,其事多忠、孝、节、义,足以动人;其词直质,虽妇孺亦能解;其音慷慨,血气为之动荡。郭外各村,于二、八月间,递相演唱,农叟渔夫,聚以为欢,由来久矣。——[清]焦循《花部农谭》应用1结合史料和所学知识,分析清中叶以来昆曲走向衰落的原因是什么?答案昆曲创作脱离舞台实践;新戏曲(花部)贴近百姓生活,冲击昆曲。史料2昆曲曾经有过辉煌历史,晚明至清朝乾嘉时期独霸中国剧坛两百多年,是当时的“国剧”。上至宫廷,下至市井,莫不爱好。唱曲是当时的全民运动。昆曲集诗、歌、舞、戏于一体,由于大量文士参与撰写,审度音律,昆曲遂成为明清时代高雅艺术的指标。而昆曲的长期衰微,亦正是民族精英文化的一大损失。……——《于丹·游园惊梦》白先勇先生的序言应用2根据史料并结合所学知识,说明今天的昆曲面临着怎样一个处境?为什么会出现这样的情况?答案长期衰微的处境。原因:昆曲片面...