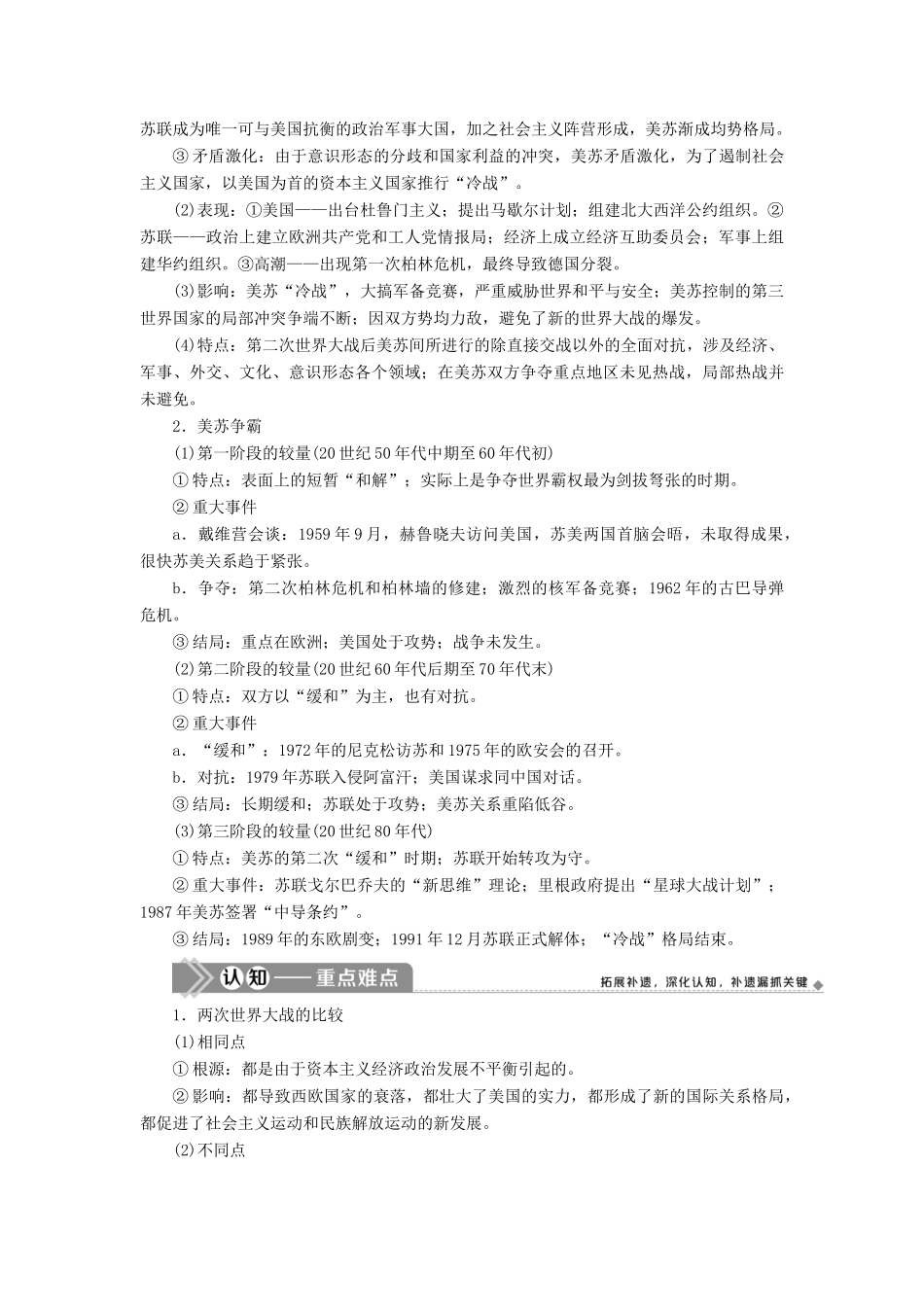

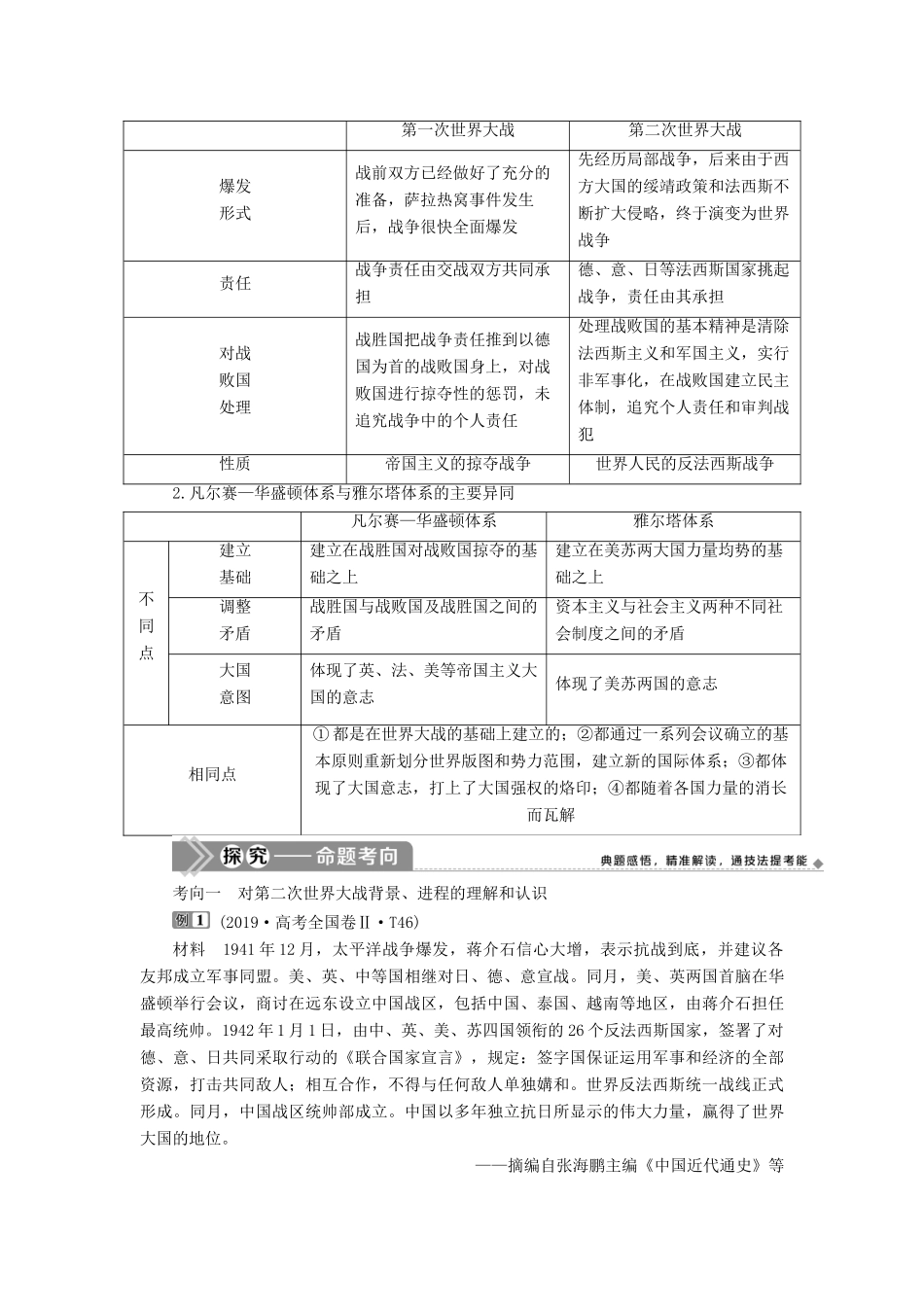

第47讲第二次世界大战及雅尔塔体系下的冷战与和平1.背景(1)根本原因:资本主义经济政治发展的不平衡。(2)经济大危机的影响:在20世纪30年代经济危机的打击下,德、日建立了法西斯专政,形成了欧、亚两个战争策源地,他们对外侵略扩张,并逐步走上了结盟道路。(3)局部反法西斯战争的失利:面对法西斯的侵略扩张,中国、埃塞俄比亚、西班牙等国的人民开展了反法西斯的局部战争,但由于没有建立国际反法西斯统一战线,这些斗争没能阻止世界由局部战争走向全面战争。(4)面对法西斯的扩张,英、法、美等大国推行绥靖政策,企图避免战争,并把法西斯祸水引向苏联。(5)苏联在构筑集体安全的努力失败后,为中立自保,同德国签订了《苏德互不侵犯条约》。2.经过(1)爆发:1939年,德军突袭波兰,第二次世界大战全面爆发;接着,德军向西线发动全面进攻,法国亡国,英国也遭受了沉重打击。(2)扩大:1941年苏德战争和太平洋战争的爆发,使第二次世界大战的规模进一步扩大。面对法西斯的侵略,世界人民建立了国际反法西斯联盟,国际反法西斯的力量大大加强。(3)转折:1942年到1943年发生的斯大林格勒战役、阿拉曼战役和中途岛海战的胜利,使各主要战场都发生了根本性转折。(4)结束:1943年,北非战事首先结束;1943年7月,意大利投降,法西斯轴心国集团开始瓦解;1944年,欧洲第二战场的开辟加速了战争的胜利进程;1945年5月,德国签署无条件投降书,欧洲战争结束;1945年9月,日本正式签署投降书,第二次世界大战最终结束。3.意义(1)使国际政治格局发生了根本变化,西欧主宰世界的时代结束,美国成为资本主义世界的霸主,苏联的军事力量和国际地位空前提高。(2)促进了社会主义运动和民族解放运动的发展。社会主义制度越出一国范围,战后亚非拉民族解放运动空前高涨,世界殖民体系迅速瓦解,一系列新生的民族国家出现在世界政治舞台上。(3)第二次世界大战期间科学技术的发展为战后的科学技术革命奠定了基础。1.“冷战”局面的形成(1)原因①雅尔塔体系的建立:为“冷战”局面的形成奠定了基础。②美苏均势局面的形成:战后美国成为头号军事强国;英法等欧洲传统强国元气大伤;苏联成为唯一可与美国抗衡的政治军事大国,加之社会主义阵营形成,美苏渐成均势格局。③矛盾激化:由于意识形态的分歧和国家利益的冲突,美苏矛盾激化,为了遏制社会主义国家,以美国为首的资本主义国家推行“冷战”。(2)表现:①美国——出台杜鲁门主义;提出马歇尔计划;组建北大西洋公约组织。②苏联——政治上建立欧洲共产党和工人党情报局;经济上成立经济互助委员会;军事上组建华约组织。③高潮——出现第一次柏林危机,最终导致德国分裂。(3)影响:美苏“冷战”,大搞军备竞赛,严重威胁世界和平与安全;美苏控制的第三世界国家的局部冲突争端不断;因双方势均力敌,避免了新的世界大战的爆发。(4)特点:第二次世界大战后美苏间所进行的除直接交战以外的全面对抗,涉及经济、军事、外交、文化、意识形态各个领域;在美苏双方争夺重点地区未见热战,局部热战并未避免。2.美苏争霸(1)第一阶段的较量(20世纪50年代中期至60年代初)①特点:表面上的短暂“和解”;实际上是争夺世界霸权最为剑拔弩张的时期。②重大事件a.戴维营会谈:1959年9月,赫鲁晓夫访问美国,苏美两国首脑会晤,未取得成果,很快苏美关系趋于紧张。b.争夺:第二次柏林危机和柏林墙的修建;激烈的核军备竞赛;1962年的古巴导弹危机。③结局:重点在欧洲;美国处于攻势;战争未发生。(2)第二阶段的较量(20世纪60年代后期至70年代末)①特点:双方以“缓和”为主,也有对抗。②重大事件a.“缓和”:1972年的尼克松访苏和1975年的欧安会的召开。b.对抗:1979年苏联入侵阿富汗;美国谋求同中国对话。③结局:长期缓和;苏联处于攻势;美苏关系重陷低谷。(3)第三阶段的较量(20世纪80年代)①特点:美苏的第二次“缓和”时期;苏联开始转攻为守。②重大事件:苏联戈尔巴乔夫的“新思维”理论;里根政府提出“星球大战计划”;1987年美苏签署“中导条约”。③结局:1989年的东欧剧变;1991年12月苏联正式解体;“冷战”格局结束。1.两次世界大战...