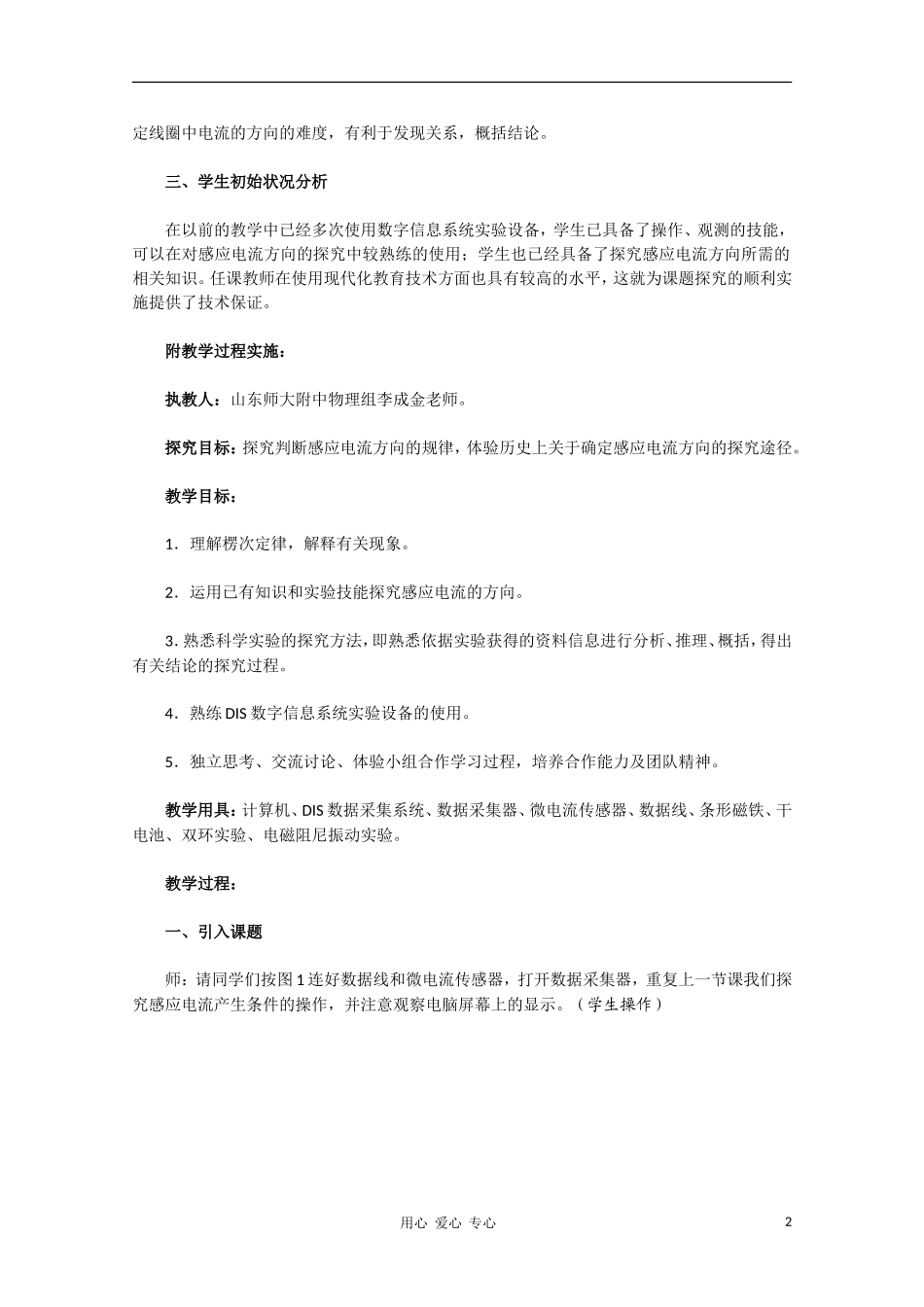

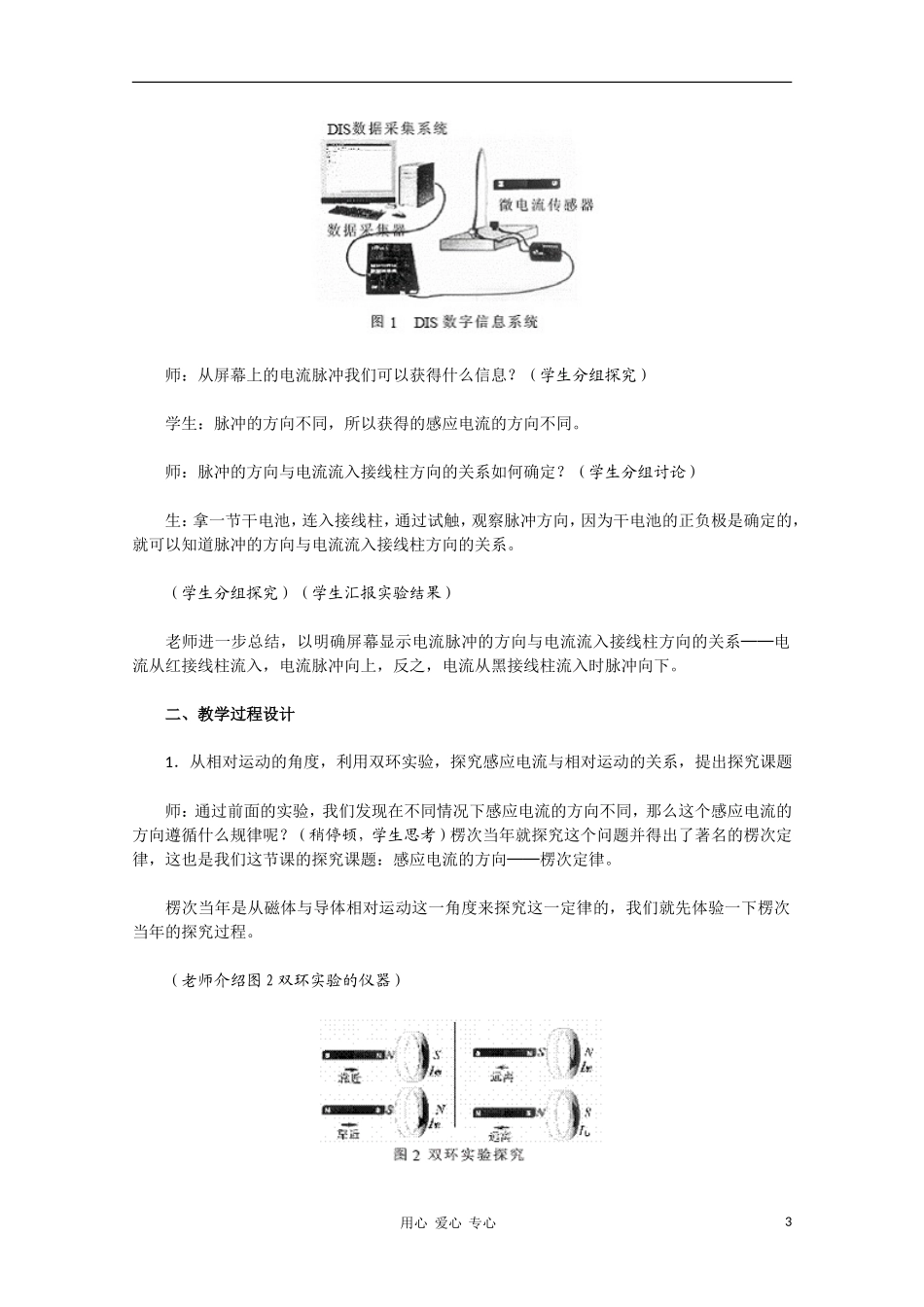

“楞次定律”的课堂教学案例分析“楞次定律”是高中物理电磁学部分的重要内容,也是高中教学的难点。传统的教学设计是:教师演示实验→学生观察实验→教师引导学生分析得出楞次定律→讲解例题→课堂训练→课后巩固。在通常物理教学过程中对“楞次定律”的探究采用的是表格法,即收集原磁场方向、磁感应强度的变化、感应磁场方向、感应电流方向等多个研究变量的信息,然后分析多个变量的关系,归纳总结得出结论。按照这样的流程操作,虽然也能让学生学会如何应用楞次定律来判断感应电流的方向,但不难看出这种教学模式仍为“师传生受”,学生还是被动地接受知识,即使学会了,也不能算会学,而且学生的创新精神和实践能力亦难以得到进一步培养,教学实践表明这种分析归纳方法由于涉及相关因素太多,学生找出规律较为困难。面对新课程改革的要求,为营造一个让学生自主学习的良好环境,本节内容采用“探究式”教学,即:“创设一个问题情境→学生讨论→猜想→设计实验→探索实验→分析实验现象→得出楞次定律→课堂讲练→巩固练习”。这样通过让学生自己动手操作、动眼观察、动脑思考,引导他们自己获取知识,不仅活跃了课堂气氛,还发展了学生的思维能力和创新能力。一、探究课题的选择基于这种考虑,本节课的探究方案创造性地设计为“两步”:第一步:学生分组探究当磁铁移近或远离闭合导体线圈时,观察导体线圈与磁铁的相互吸引或排斥现象,通过右手螺旋法则探究感应电流的方向。由此得出结论:感应电流总是要阻碍引起感应电流的相对运动。第二步:利用原副线圈实验,控制原线圈中电流变化情况,探究副线圈中产生的感应电流方向的规律。这是一种逐步递进的探究过程,这样的设计符合学生的认知水平,因为学生实验观察到的是导体与磁铁间阻碍相对运动的规律,由感应磁场方向得出感应电流方向比较容易。进而将两步分别得出的结论:①感应电流总是要阻碍引起感应电流的相对运动;②感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化。引导学生对比分析后概括得出楞次定律的准确表述。这样做,符合物理学史上的科学研究顺序,能使学生逐步体验探究的实质,提高学习兴趣。另外,也与已经学过的电磁感应现象的叙述顺序一致,容易由直观的相对运动转向较为抽象地以磁通量及磁通量变化为研究变量的探究,符合一般认知规律,突破了难点,使研究逐步深入,学生易于理解。二、先进的实验设备使探究过程更加直观、简捷DIS数字信息系统所配备的“数据采集器”,能方便地检测导体中的微小感应电流,在屏幕上清楚地显示感应电流的大小和方向。这是一般电磁式仪表无法达到的。数据采集器的使用,使探究感应电流的过程更加直观、简捷。先进的实验设施进入高中物理课堂,既增加了探究的科学性,又提高了效率;既增加了学生的学习乐趣,又是学生亲身经历了现代化科学探究的手段,体验科学探究的快乐。“数据采集器”能方便地检测导体中的微小感应电流,将副线圈改为单匝线圈,降低了判用心爱心专心1定线圈中电流的方向的难度,有利于发现关系,概括结论。三、学生初始状况分析在以前的教学中已经多次使用数字信息系统实验设备,学生已具备了操作、观测的技能,可以在对感应电流方向的探究中较熟练的使用;学生也已经具备了探究感应电流方向所需的相关知识。任课教师在使用现代化教育技术方面也具有较高的水平,这就为课题探究的顺利实施提供了技术保证。附教学过程实施:执教人:山东师大附中物理组李成金老师。探究目标:探究判断感应电流方向的规律,体验历史上关于确定感应电流方向的探究途径。教学目标:1.理解楞次定律,解释有关现象。2.运用已有知识和实验技能探究感应电流的方向。3.熟悉科学实验的探究方法,即熟悉依据实验获得的资料信息进行分析、推理、概括,得出有关结论的探究过程。4.熟练DIS数字信息系统实验设备的使用。5.独立思考、交流讨论、体验小组合作学习过程,培养合作能力及团队精神。教学用具:计算机、DIS数据采集系统、数据采集器、微电流传感器、数据线、条形磁铁、干电池、双环实验、电磁阻尼振动实验。教学过程:一、引入课题师:请同学们按图1连好数据线和微电流传...