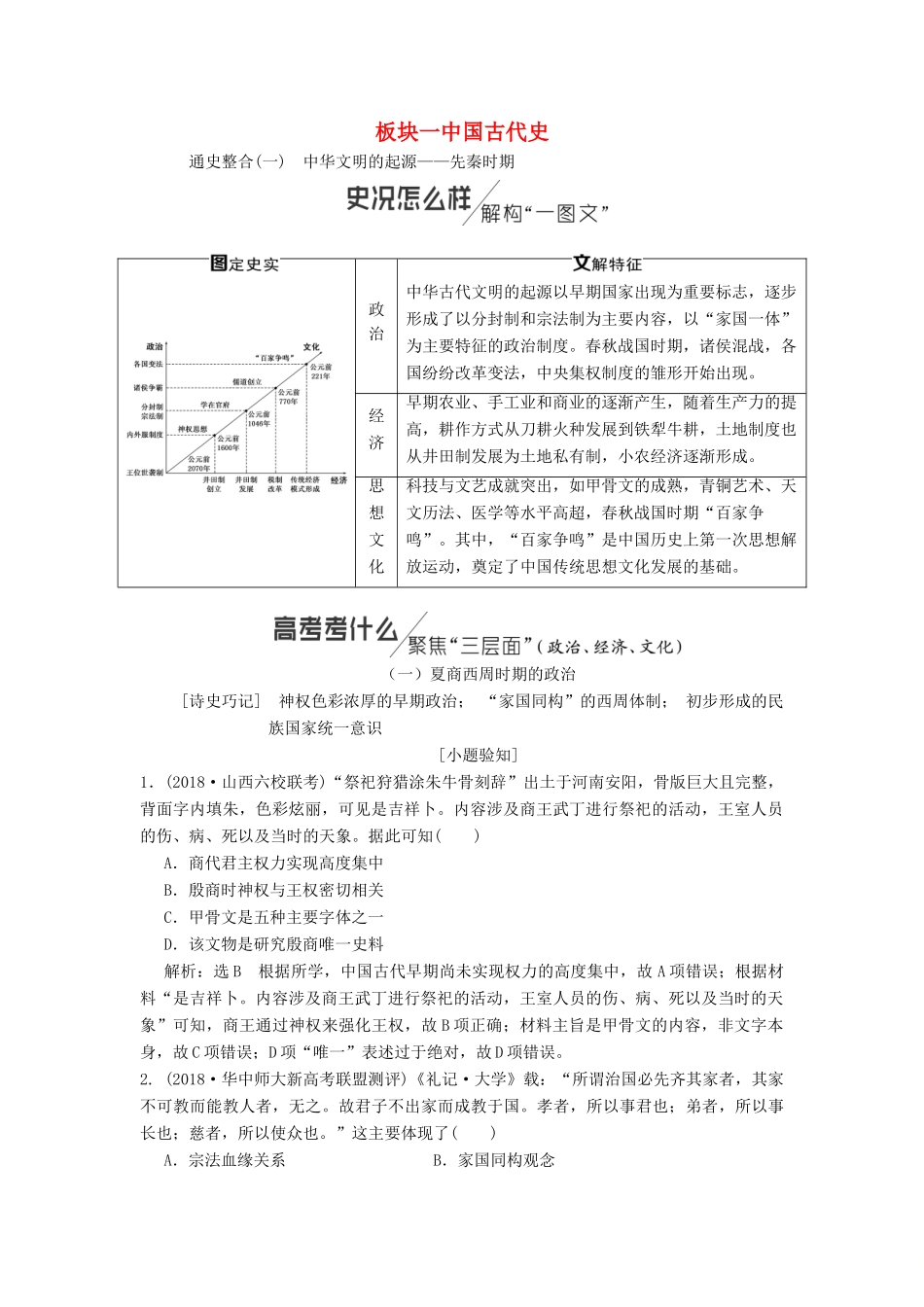

板块一中国古代史通史整合(一)中华文明的起源——先秦时期政治中华古代文明的起源以早期国家出现为重要标志,逐步形成了以分封制和宗法制为主要内容,以“家国一体”为主要特征的政治制度。春秋战国时期,诸侯混战,各国纷纷改革变法,中央集权制度的雏形开始出现。经济早期农业、手工业和商业的逐渐产生,随着生产力的提高,耕作方式从刀耕火种发展到铁犁牛耕,土地制度也从井田制发展为土地私有制,小农经济逐渐形成。思想文化科技与文艺成就突出,如甲骨文的成熟,青铜艺术、天文历法、医学等水平高超,春秋战国时期“百家争鸣”。其中,“百家争鸣”是中国历史上第一次思想解放运动,奠定了中国传统思想文化发展的基础。(一)夏商西周时期的政治[诗史巧记]神权色彩浓厚的早期政治;“家国同构”的西周体制;初步形成的民族国家统一意识[小题验知]1.(2018·山西六校联考)“祭祀狩猎涂朱牛骨刻辞”出土于河南安阳,骨版巨大且完整,背面字内填朱,色彩炫丽,可见是吉祥卜。内容涉及商王武丁进行祭祀的活动,王室人员的伤、病、死以及当时的天象。据此可知()A.商代君主权力实现高度集中B.殷商时神权与王权密切相关C.甲骨文是五种主要字体之一D.该文物是研究殷商唯一史料解析:选B根据所学,中国古代早期尚未实现权力的高度集中,故A项错误;根据材料“是吉祥卜。内容涉及商王武丁进行祭祀的活动,王室人员的伤、病、死以及当时的天象”可知,商王通过神权来强化王权,故B项正确;材料主旨是甲骨文的内容,非文字本身,故C项错误;D项“唯一”表述过于绝对,故D项错误。2.(2018·华中师大新高考联盟测评)《礼记·大学》载:“所谓治国必先齐其家者,其家不可教而能教人者,无之。故君子不出家而成教于国。孝者,所以事君也;弟者,所以事长也;慈者,所以使众也。”这主要体现了()A.宗法血缘关系B.家国同构观念C.家庭伦理规范D.以德治民思想解析:选B材料体现了家国关系,即家国同构观念,故A项错误,B项正确;材料中也能体现出家庭伦理规范,但并不是材料的主旨,故C项错误;以德治民思想不符合题意,故D项错误。3.(2019届高三·西宁检测)《左传》记述:“天子建国,诸侯立家,卿置侧室,大夫有贰宗,士有隶子弟。”有学者认为:“政治与血缘的结合看似牢不可破,其实不然。既然周天子授土授民给诸侯叫做‘建国’,诸侯授土授民给卿大夫叫做‘立家’,因此对于士、庶民而言,就有‘国’与‘家’的对立,他们把自己的宗族称为‘家’,只知效忠于‘家’,而不知效忠于‘国’。”该学者认为()A.西周的分封制与宗法制互为表里B.宗法制与分封制蕴含着家国对立的隐患C.宗法制是维系分封制的基础D.士与庶民是宗法制下的最底层解析:选B材料反映的是宗法分封制下“国”与“家”的矛盾,未反映分封制与宗法制的关系,故A项错误,B项正确;材料未体现宗法制是维系分封制的基础,故C项错误;士是宗法制下的最底层,故D项错误。4.据考证,西周至春秋早期,一些相距甚远的诸侯国制作的青铜器物等,在形制、纹饰和工艺上都与周王朝表现出很强的一致性。此现象说明()A.手工业实现了器物标准化生产B.周王以赏赐青铜器物笼络诸侯C.宗法制确保同族文化的延承性D.分封制推动了中原文化的传播解析:选D分封制的推行有利于周王扩大统治范围和巩固天下共主的地位,也有利于中原文化的扩展与传播,故D项正确。A项与史实不符;B项误读材料,排除;那些诸侯未必都是周王室的同姓亲族,故C项错误。5.(2018·潍坊二模)以往的诸侯国,都是早已存在的或由古代氏族部落繁衍而产生的土著氏族组织,而周朝分封的诸侯国则是由王廷任命的王室亲戚为首领的外来氏族与土著氏族的结合体。这说明周朝的分封制()A.实现了周王权力的高度集中B.有利于对地方直接管理C.有助于国家整体观念的形成D.强化了旧有的宗族意识解析:选C据材料“以往的诸侯国……土著氏族组织”和“周朝分封的诸侯国则是由王廷任命的王室亲戚为首领的外来氏族与土著氏族的结合体”可知周朝的分封制下的诸侯国由单纯的血缘依据到国家政治任命与血缘结合,有助于国家整体观念的形成,故C项正确。显性时空隐性时空王位世袭制、...