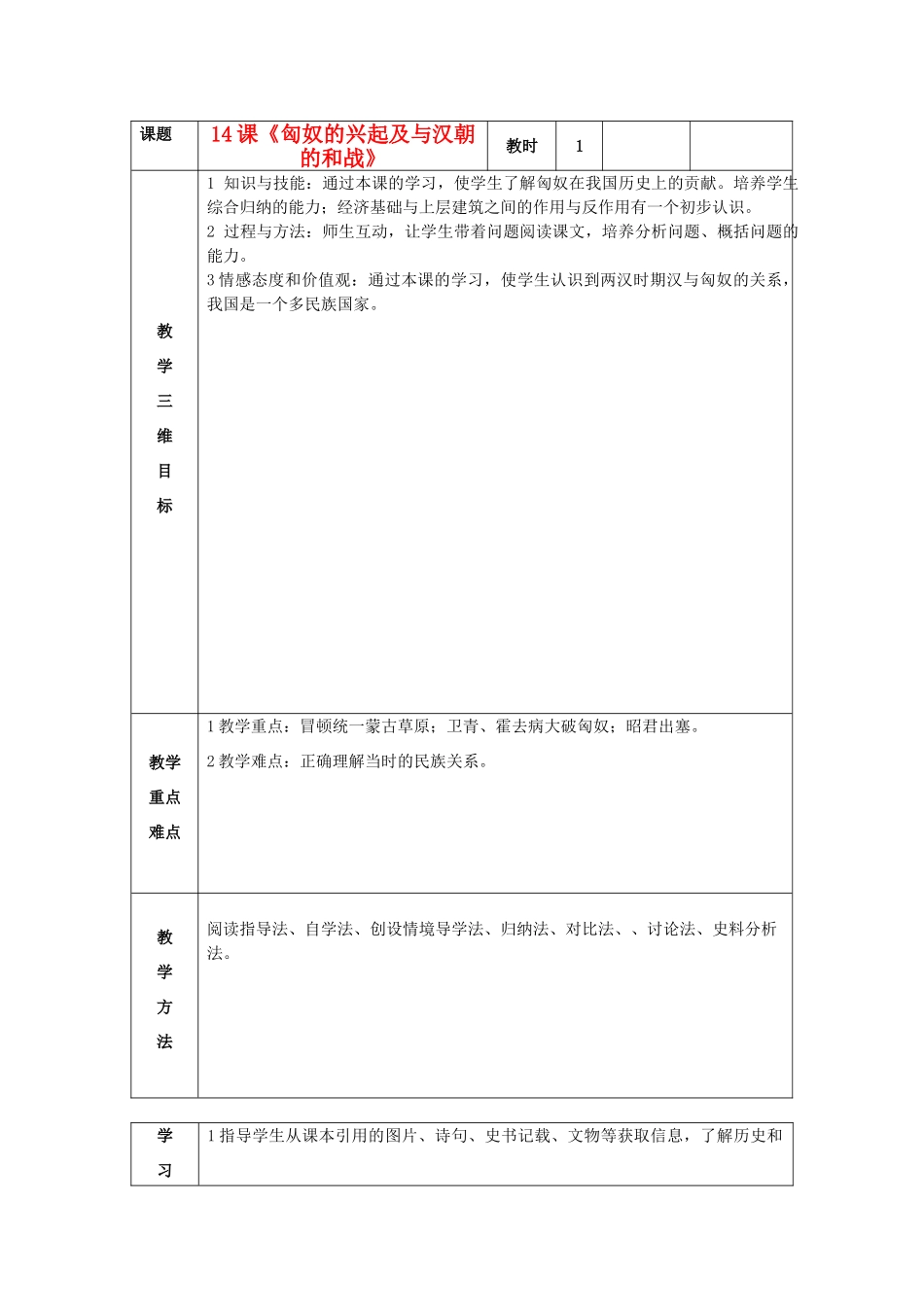

课题14课《匈奴的兴起及与汉朝的和战》教时1教学三维目标1知识与技能:通过本课的学习,使学生了解匈奴在我国历史上的贡献。培养学生综合归纳的能力;经济基础与上层建筑之间的作用与反作用有一个初步认识。2过程与方法:师生互动,让学生带着问题阅读课文,培养分析问题、概括问题的能力。3情感态度和价值观:通过本课的学习,使学生认识到两汉时期汉与匈奴的关系,我国是一个多民族国家。教学重点难点1教学重点:冒顿统一蒙古草原;卫青、霍去病大破匈奴;昭君出塞。2教学难点:正确理解当时的民族关系。教学方法阅读指导法、自学法、创设情境导学法、归纳法、对比法、、讨论法、史料分析法。学习1指导学生从课本引用的图片、诗句、史书记载、文物等获取信息,了解历史和方法认识历史,初步掌握学习历史的方法。2结合当时的时代背景,通过对汉武帝、卫青、霍去病、昭君等历史人物的评价,使学生初步掌握运用历史唯物主义观点评价历史人物的方法,要求学生依据自己的了解,进行简略的表达。3通过讲述两汉与匈奴的“和”与“战”,教会学生用对比、归纳的方法掌握历史知识。板书设计一、匈奴1、匈奴的首领称为“单于”2、秦末汉初,匈奴首领冒顿单于统一蒙古草原。二、卫青、霍去病大破匈奴:公元前119年,卫青、霍去病三、昭君出塞:公元前1世纪,汉元帝把昭君嫁给呼韩邪单于。四、东汉明帝派窦固、窦宪攻击匈奴,取得胜利。五、列举两汉时期汉与匈奴的关系的事例教学反思教学过程及内容教师活动学生活动(一)导入新课:温故知新(展示万里长城图)同学们回忆.在前面课文里,我们学习过秦始皇统治时期修筑了举世闻名的万里长城,大家想一想长城修建的目的是什么?是为了抵御匈奴。匈奴是什么样的民族?秦汉王朝与匈奴之间的关系怎样?这就是我们今天要学习的内容。(二)课件演示学习目标、导读提纲(三)组织学生自学:(学生标注知识要素)(四)检测:1.基础知识:学习基础较差的学生进行汇报,中上生评判、更正。2.质疑、释疑:(五)探究新课:1、引导学生回顾秦朝同匈奴关系中发生的几件大事“冒顿为什么能统一蒙古草原?统一对匈奴的发展产生了什么影响?”2、白登之围说明了西汉国力不足,相对匈奴处于劣势。教师提问教师利用多媒体出示(1)布置自学任务(2)指导自学的方法(3)明确自学的要求(4)了解他们自学中的困难,教师巡视检查学生回忆阅读、思考,自己解决所遇到的问题,对一时不能解决的问题提出质疑。组长组织学生汇报,西汉对匈奴的骚扰打又打不过,该怎么办?和亲政策效果如何?3、(1)为什么汉武帝时能对匈奴发动反攻?(2)卫青、霍去病大破匈奴对当时西汉与匈奴有什么影响?(3)你怎样看待汉武帝时对匈奴的战争?让学生联系已学过的知识,回忆西汉王朝实行休养生息后出现文景之治和汉武帝大一统的具体情况,以加深对这一问题的认识。汉武帝反击匈奴的战争经历了很长的时间,其中影响较大的有三次战役。引导学生去思考、动脑引导学生探索、交流教学过程及内容教师活动学生活动4、对昭君出塞,学生可能比较感兴趣,可鼓励学生讲解,结合观看《昭君出塞图》,以加深对昭君出塞的历史意义的认识,进而思考:“昭君出塞为什么得到人们的肯定和赞扬?”5.东汉与匈奴的和战,教师可略讲。东汉时,匈奴分裂为南北两部。南匈奴向汉称臣,逐渐内迁。北匈奴控制西域,隔绝了西域与东汉的交通,并经常出兵攻打东汉边境。窦固、窦宪两败北匈奴,解除了北匈奴的威胁。后来,北匈奴大部分向西方迁徙。6.讲完三个目的内容后,可以组织学生讨论匈奴对中国历史的贡献。鼓励学生自己提出或思考一些问题,如:西汉初年的“和亲”与“昭君出塞”有什么不同?7.结合本课的“课后思”,引导学生思考“汉武帝以前和汉武帝时期西汉对匈奴政策的不同及其原因”的问题,对图示中两个孩子的不同观点进行比较分析,以加深对汉匈民族关系的完整认识。8、小结:学完匈奴和秦汉关系的这一课,同学们有什么想法?匈奴和汉族都是中华民族的组成部分。汉政权与少数民族政权既有民族之间的战争矛盾也有和平往来,它们总是存在密切的政治、经济和文化联系,共同缔造着祖国的历史。(六...