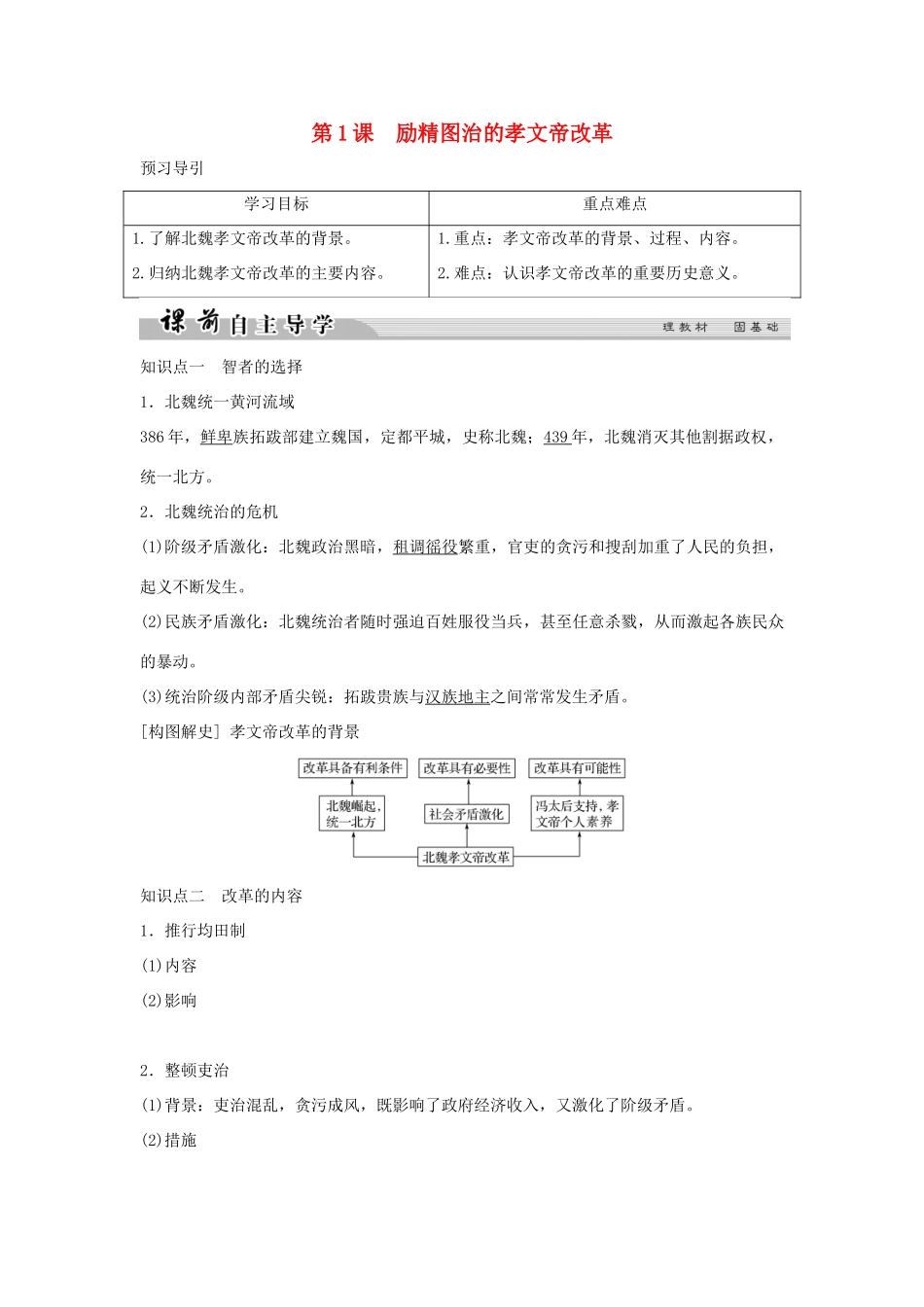

第1课励精图治的孝文帝改革预习导引学习目标重点难点1.了解北魏孝文帝改革的背景。2.归纳北魏孝文帝改革的主要内容。1.重点:孝文帝改革的背景、过程、内容。2.难点:认识孝文帝改革的重要历史意义。知识点一智者的选择1.北魏统一黄河流域386年,鲜卑族拓跋部建立魏国,定都平城,史称北魏;439年,北魏消灭其他割据政权,统一北方。2.北魏统治的危机(1)阶级矛盾激化:北魏政治黑暗,租调徭役繁重,官吏的贪污和搜刮加重了人民的负担,起义不断发生。(2)民族矛盾激化:北魏统治者随时强迫百姓服役当兵,甚至任意杀戮,从而激起各族民众的暴动。(3)统治阶级内部矛盾尖锐:拓跋贵族与汉族地主之间常常发生矛盾。[构图解史]孝文帝改革的背景知识点二改革的内容1.推行均田制(1)内容(2)影响2.整顿吏治(1)背景:吏治混乱,贪污成风,既影响了政府经济收入,又激化了阶级矛盾。(2)措施(3)影响3.迁都洛阳(1)原因(2)概况:493年,孝文帝以讨伐南朝为名,迁都洛阳。(3)影响:迁都洛阳是孝文帝推进改革的一个重要环节,定都洛阳为孝文帝推行革除旧俗的改革提供了地理环境和文化氛围。4.革除旧俗(1)措施(2)影响主题一孝文帝改革的原因【史料探究】史料一(北魏)河东薛辩、薛永宗、斐骏等各拥强兵,雄踞一方。河北“韩、马两姓各二千余家,恃强凭险,最为狡害,劫掠道路,侵暴乡闾”。史料二吾今所遣斗兵,尽非我国人(鲜卑人)。城东北是丁零与胡,南是氐、羌。设使丁零死,正可减常山、赵郡贼;胡死,减并州贼;氐、羌死,减关中贼。——魏太武帝与南朝交战的战书史料三(孝文帝)雅好读书,手不释卷。《五经》之义,览之便讲。学不师受,探其精奥。史传百家,无不该涉。善谈《庄》《老》,尤精释义。才藻富赡,好为文章。诗赋铭颂,任兴而作。有大文笔,马上口授,及其成也,不改一字。——《魏书·高祖纪》思考(1)根据史料一,概括宗主的特点,结合所学知识说明其对北魏统治的影响。(2)史料二反映了什么问题?这一问题对北魏的统治有何影响?(3)根据史料三,说明孝文帝改革与孝文帝个人素养的关系。答案(1)特点:各拥强兵,雄踞一方。影响:统一初期,该制度有利于巩固统治;长此以往,豪强地主往往隐瞒控制人口,逃避赋税徭役,严重影响了国家的赋税收入和徭役征发。(2)问题:民族矛盾尖锐。影响:严重威胁着北魏统治的巩固。(3)孝文帝从小受到汉文化的熏陶,这对他的改革产生了深刻的影响。【史论归纳】北魏孝文帝改革的有利条件及原因1.有利条件(1)北魏统一黄河流域后,社会环境较为安定,社会生产发展,民族融合趋势加强。(2)拓跋珪在一定程度上学习汉族文化,按照汉族封建政权的统治方式进行统治,开始了封建化的进程。(3)积极推动北魏统治者学习汉族先进文化的冯太后执掌朝廷实权。(4)孝文帝受到了良好的汉族文化的教育,对汉族文化的先进和鲜卑族的落后有深刻的认识。2.原因(1)缓和尖锐的民族矛盾和阶级矛盾是改革最主要的客观原因。(2)当时的经济、军事、政治需要是改革最为直接的现实原因。(3)孝文帝自身的个性品质和对汉文化的了解是改革的主观原因。主题二孝文帝的改革措施【史料探究】1.均田制史料魏初,民多荫附;荫附者皆无官役,而豪强征敛倍于公赋。给事中李安世上言:“岁饥民流,田业多为豪右所占夺;虽桑井难复,宜更均量,使力业相称。又,所争之田宜限年断,事久难明,悉归今主,以绝诈妄。”魏主善之,由是始议均田。——《资治通鉴·齐纪二》思考(1)根据史料概括孝文帝改革前面临的现实问题?(2)为解决这些问题,孝文帝采取了哪一改革措施?其实施的基本条件是什么?有何作用?答案(1)问题:豪强兼并土地,百姓贫饥流亡,政府赋税没有保障。(2)措施:推行均田制。基本条件:政府能够掌握支配大量的无主荒地。作用:使无地和少地农民得到了土地,抑制了土地兼并,有利于国家征收赋税和征发徭役促进了北方经济的恢复与发展。2.迁都洛阳史料图一图二思考(1)根据图一说明北魏孝文帝迁都的必要性。(2)结合图二指出北魏孝文帝迁都的主要目的。(3)如何评价北魏孝文帝的迁都?答案(1)北方受柔然的威胁;偏居塞上。(2)更便于接受中原文明,统治中原。(3)这是必要之举,也...