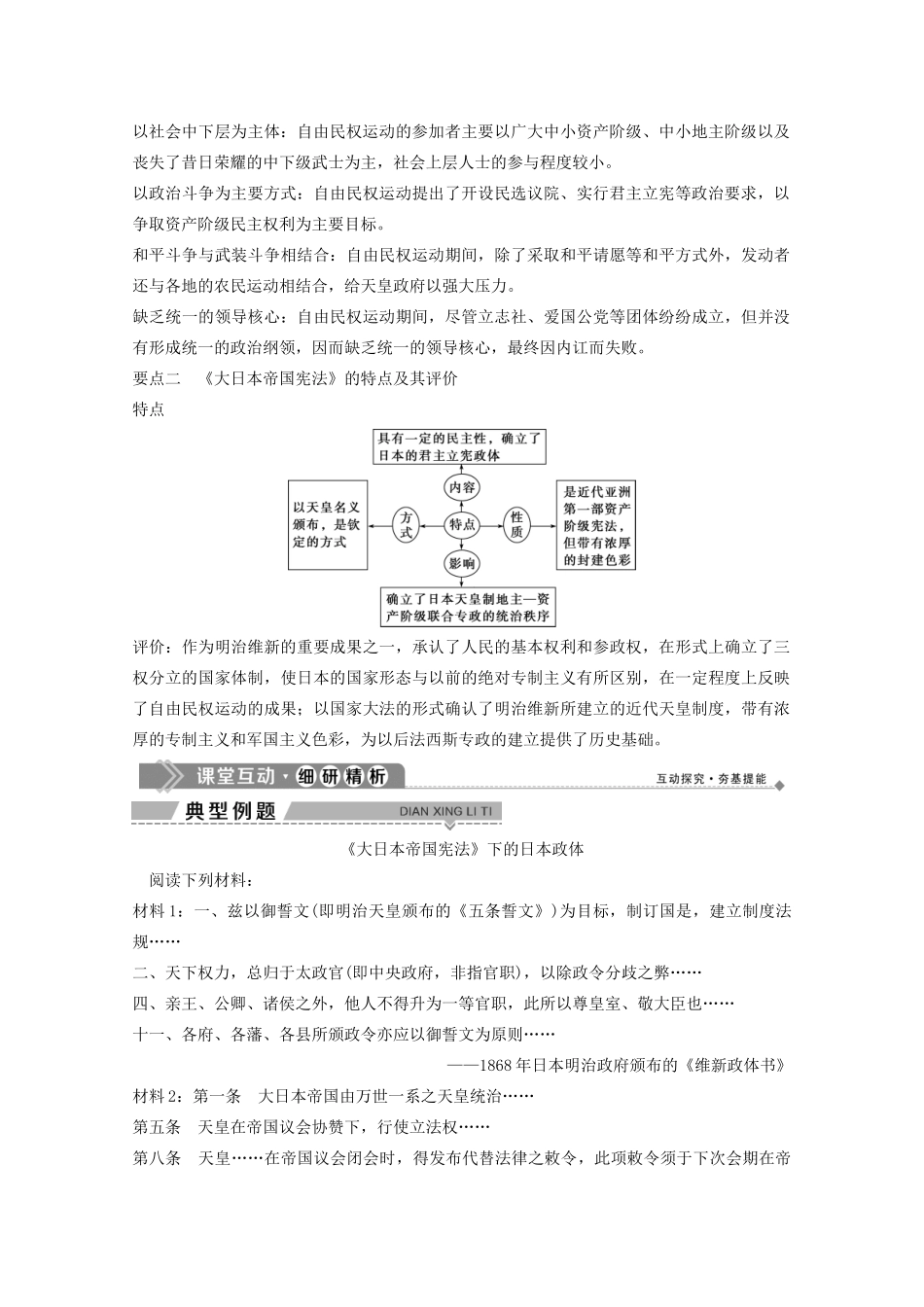

三日本民主政治的发展19世纪七八十年代,日本政府内部的反对派和知识分子等社会阶层,在西学东渐的滚滚潮流中,针对政治体制改革相对滞后的社会现状,纷纷要求资产阶级民主权利,先后有20多万人在请愿书、建议书上签名,从而掀起了自由民权运动。民权理论家则拟订宪法草案,写入了“政府违背宪法时,日本人民可以不服从它”“政府蹂躏人民自由权利时,人民可以推翻它”等内容。为此,藩阀惊呼“出现了法国大革命前的情景”。(右图为被誉为日本自由民权运动始祖的板垣退助)■————————————————————————————————————1.日本自由民权运动的序幕是什么?2.这场运动的主要目的是什么?[课程标准]本课内容在课程标准中没有明确要求。一、天皇脚下的自由民权运动背景(1)明治维新保留了大量封建残余①国家无宪法和议会。②天皇权力进一步加强。③封建地主和大资产阶级形成新政治权贵专制的局面。(2)农民的土地问题没有得到解决,导致起义不断。(3)广大中小资产阶级、中小地主阶级及中下级武士强烈要求参政。内容:开设民选议会、实行君主立宪、减轻地税、废除不平等条约。主要目的:促进日本政治的资产阶级改革,以适应资本主义经济发展的要求。发展状况(1)序幕:1874年,板垣退助等人提出并发表《设立民选议院建议书》,揭开了自由民权运动的序幕。(2)发展①立志社、爱国公党等民权团体纷纷成立,竞相提出自由民权的政治要求,甚至与农民运动相结合,使运动不断向纵深发展。②19世纪80年代初,自由民权运动发展成全国规模的政治运动,迫使天皇政府对地方政府进行初步改革。(3)结果:19世纪80年代中期,由于天皇政府的竭力限制、破坏和镇压,最终在内讧中以失败告终。历史评价:本质是明治维新的继续和发展,迫使明治政府走上了立宪道路。[特别提醒]自由民权运动的兴起与日本社会不同阶层的政治、经济状况直接相关。二、“御赐”宪法——《大日本帝国宪法》背景(1)自由民权运动的推动。(2)伊藤博文考察欧洲各国的宪法和政治制度。政体:实行君主立宪政体。内容(1)“天皇神圣不可侵犯”,拥有批准法律、任免大臣、召集或解散议会、宣战、媾和、统帅海陆军等权力。(2)众议院由选举产生,同时对选举权做出了种种限制。(3)议会虽然拥有立法权,但通过的法案须经天皇批准方能生效。(4)内阁作为行政机关,只对天皇负责。(5)设立“枢密院”,拥有最高决策权。影响(1)进步性①标志着地主-资产阶级联合专政的统治秩序基本确立。②承认了人民的参政权等一些基本权利。③基本完成了从封建主义向资本主义的过渡。(2)局限性:缺乏比较健全的民主宪政精神。[特别提醒]《大日本帝国宪法》在形式上确立了三权分立的国家体制,但实际上仍然由天皇掌握国家的主权,具有浓厚的封建专制主义色彩。《大日本帝国宪法》巩固了明治维新后确立的近代天皇制度,使日本成为亚洲第一个立宪国家,有利于社会进步和历史发展。要点一日本自由民权运动的主要特点深受西方民主思潮的影响:明治维新前后,伴随着西学东渐潮流的兴起和发展,自由、平等、民权等西方资产阶级民主思想大量涌入日本,促进了自由民权运动的兴起和发展。以社会中下层为主体:自由民权运动的参加者主要以广大中小资产阶级、中小地主阶级以及丧失了昔日荣耀的中下级武士为主,社会上层人士的参与程度较小。以政治斗争为主要方式:自由民权运动提出了开设民选议院、实行君主立宪等政治要求,以争取资产阶级民主权利为主要目标。和平斗争与武装斗争相结合:自由民权运动期间,除了采取和平请愿等和平方式外,发动者还与各地的农民运动相结合,给天皇政府以强大压力。缺乏统一的领导核心:自由民权运动期间,尽管立志社、爱国公党等团体纷纷成立,但并没有形成统一的政治纲领,因而缺乏统一的领导核心,最终因内讧而失败。要点二《大日本帝国宪法》的特点及其评价特点评价:作为明治维新的重要成果之一,承认了人民的基本权利和参政权,在形式上确立了三权分立的国家体制,使日本的国家形态与以前的绝对专制主义有所区别,在一定程度上反映了自由民权运动的成果;以国家大法的形式确认了明治维新所建立的近代天皇制度...