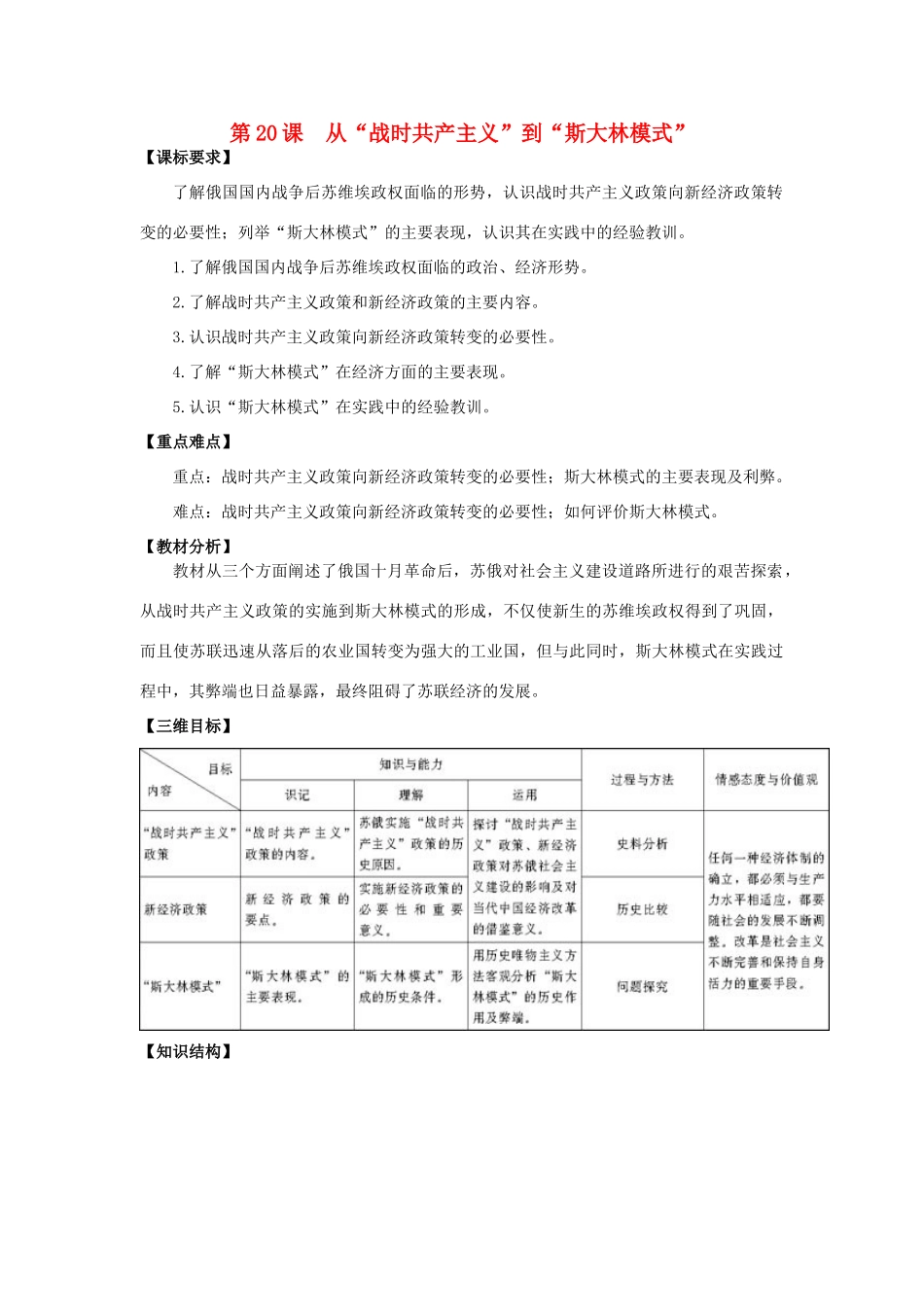

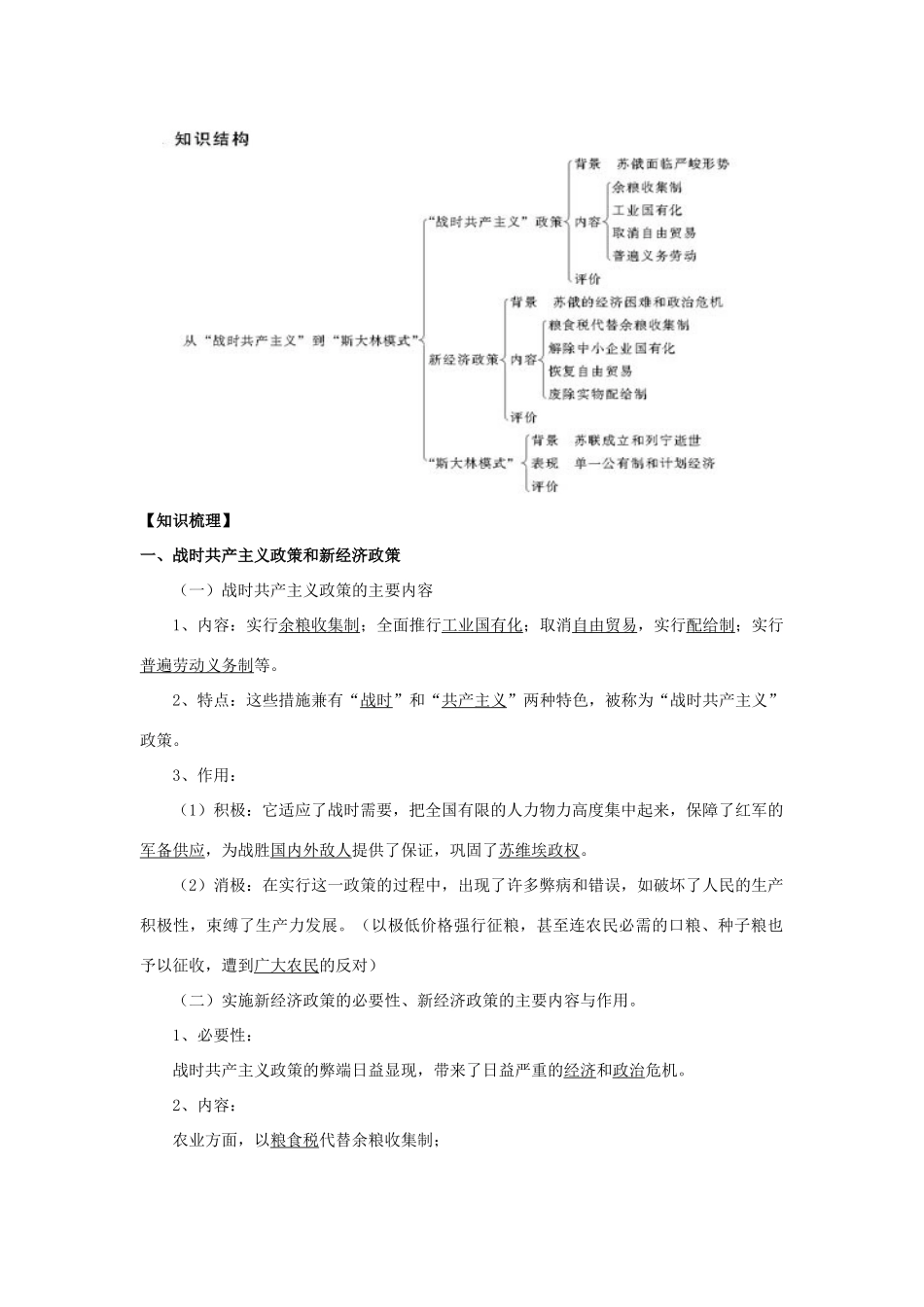

第20课从“战时共产主义”到“斯大林模式”【课标要求】了解俄国国内战争后苏维埃政权面临的形势,认识战时共产主义政策向新经济政策转变的必要性;列举“斯大林模式”的主要表现,认识其在实践中的经验教训。1.了解俄国国内战争后苏维埃政权面临的政治、经济形势。2.了解战时共产主义政策和新经济政策的主要内容。3.认识战时共产主义政策向新经济政策转变的必要性。4.了解“斯大林模式”在经济方面的主要表现。5.认识“斯大林模式”在实践中的经验教训。【重点难点】重点:战时共产主义政策向新经济政策转变的必要性;斯大林模式的主要表现及利弊。难点:战时共产主义政策向新经济政策转变的必要性;如何评价斯大林模式。【教材分析】教材从三个方面阐述了俄国十月革命后,苏俄对社会主义建设道路所进行的艰苦探索,从战时共产主义政策的实施到斯大林模式的形成,不仅使新生的苏维埃政权得到了巩固,而且使苏联迅速从落后的农业国转变为强大的工业国,但与此同时,斯大林模式在实践过程中,其弊端也日益暴露,最终阻碍了苏联经济的发展。【三维目标】【知识结构】【知识梳理】一、战时共产主义政策和新经济政策(一)战时共产主义政策的主要内容1、内容:实行余粮收集制;全面推行工业国有化;取消自由贸易,实行配给制;实行普遍劳动义务制等。2、特点:这些措施兼有“战时”和“共产主义”两种特色,被称为“战时共产主义”政策。3、作用:(1)积极:它适应了战时需要,把全国有限的人力物力高度集中起来,保障了红军的军备供应,为战胜国内外敌人提供了保证,巩固了苏维埃政权。(2)消极:在实行这一政策的过程中,出现了许多弊病和错误,如破坏了人民的生产积极性,束缚了生产力发展。(以极低价格强行征粮,甚至连农民必需的口粮、种子粮也予以征收,遭到广大农民的反对)(二)实施新经济政策的必要性、新经济政策的主要内容与作用。1、必要性:战时共产主义政策的弊端日益显现,带来了日益严重的经济和政治危机。2、内容:农业方面,以粮食税代替余粮收集制;工业方面,解除了对大部分小型企业和一部分中型企业的国有化,将这些企业以出租的方式交给原来的业主经营,并允许私人开办小型企业,特别是一些中小企业,允许私人和外国资本家经营;商业方面,允许自由贸易,恢复货币流通和商品交换;分配方面,实行按劳分配制。3、作用:促进了经济的迅速恢复;有利于稳定政治形势,巩固了工农联盟,巩固了苏维埃政权;探索了一条适合俄国向社会主义过渡的正确道路,是列宁领导社会主义建设实践的伟大创造。二、"斯大林模式"(一)经济方面的主要表现1、为了迅速增强经济实力和国防力量,苏联采取了优先发展重工业的方针,由农业和轻工业为重工业的发展提供资金。2、在经济体制方面实行单一的公有制,实行高度集中的计划经济,建立相对独立于资本主义世界市场之外的经济体系。3、为了加强对农业的管理,摆脱粮食供应困难,苏联政府推行了农业集体化运动,把分散的农民组织到集体农庄里。到1937年,超过90%的农户加入集体农庄。(二)在实践中的经验教训1、经验:同苏联当时的生产力发展水平相适应的。(通过实施两个五年计划,苏联迅速实现了工业化。到1937年,苏联的工业产量已居欧洲第一位、世界第二位。)是一种不同于市场经济的计划经济体制和新型的工业化模式,是苏联在进行社会主义建设中的探索和创新。曾发挥过积极作用。也为一些资本主义国家所借鉴。2、教训:(1)国民经济比例严重失调,影响了国民经济的平衡和持续发展;(2)牺牲广大农民的利益,造成了苏联农业生产的长期停滞不前;(3)长期执行计划经济体制,排斥市场、商品货币关系和价值规律的作用,企业生产消耗大、经济效益低,阻碍了苏联经济的持续发展。3、认识:①制定政策时一定要坚持生产关系适应生产力发展的原则;②要从国情出发,坚持可持续发展战略,农、轻、重按适当比例平衡发展。③建全社会主义民主与法制制度。【知识巩固】归纳战时共产主义政策和新经济政策的内容。内容战时共产主义政策(1918-1921)新经济政策(1921-1924)斯大林模式(1936-1991)农业余粮收集制粮食税农业集体化运动工业...