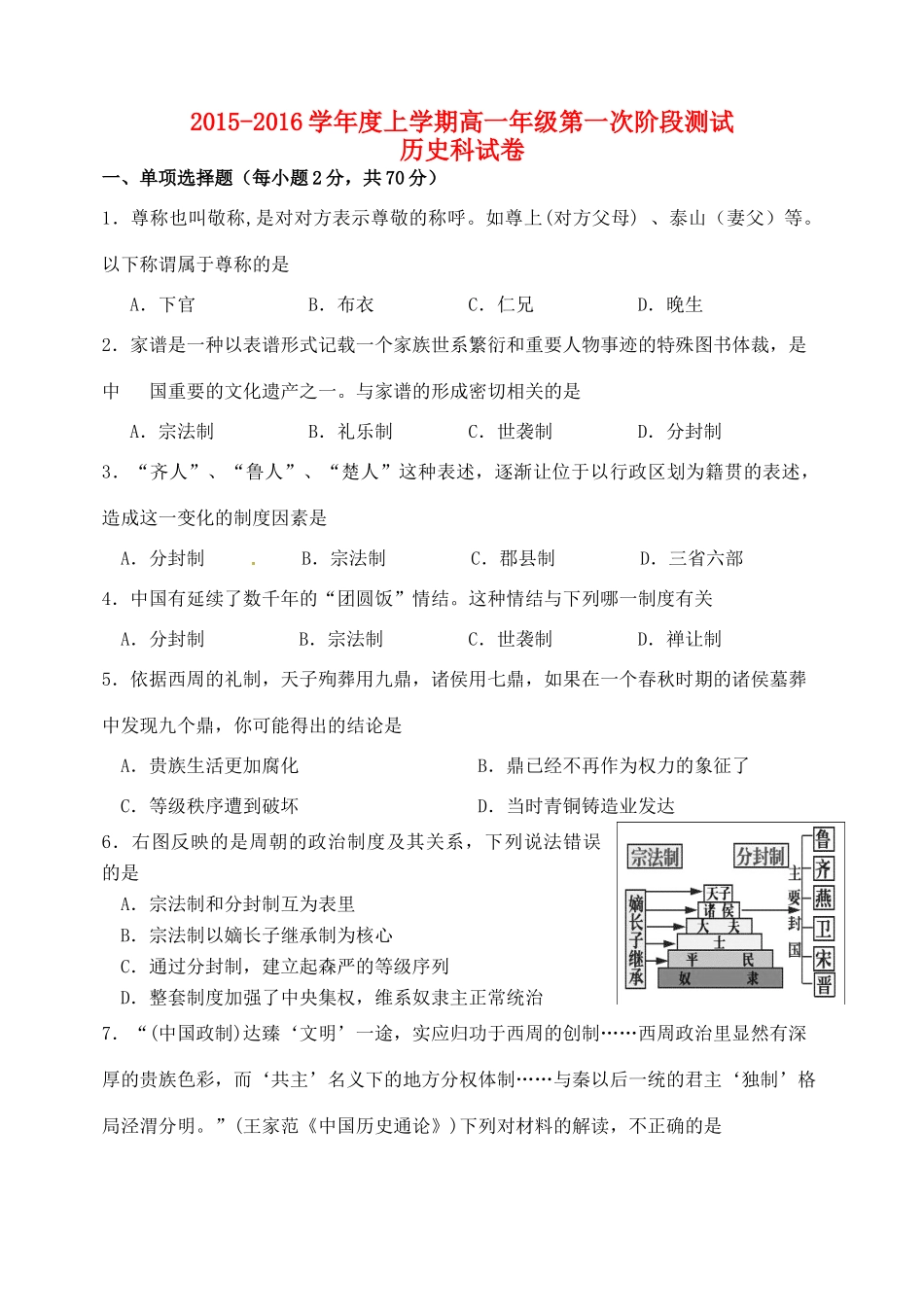

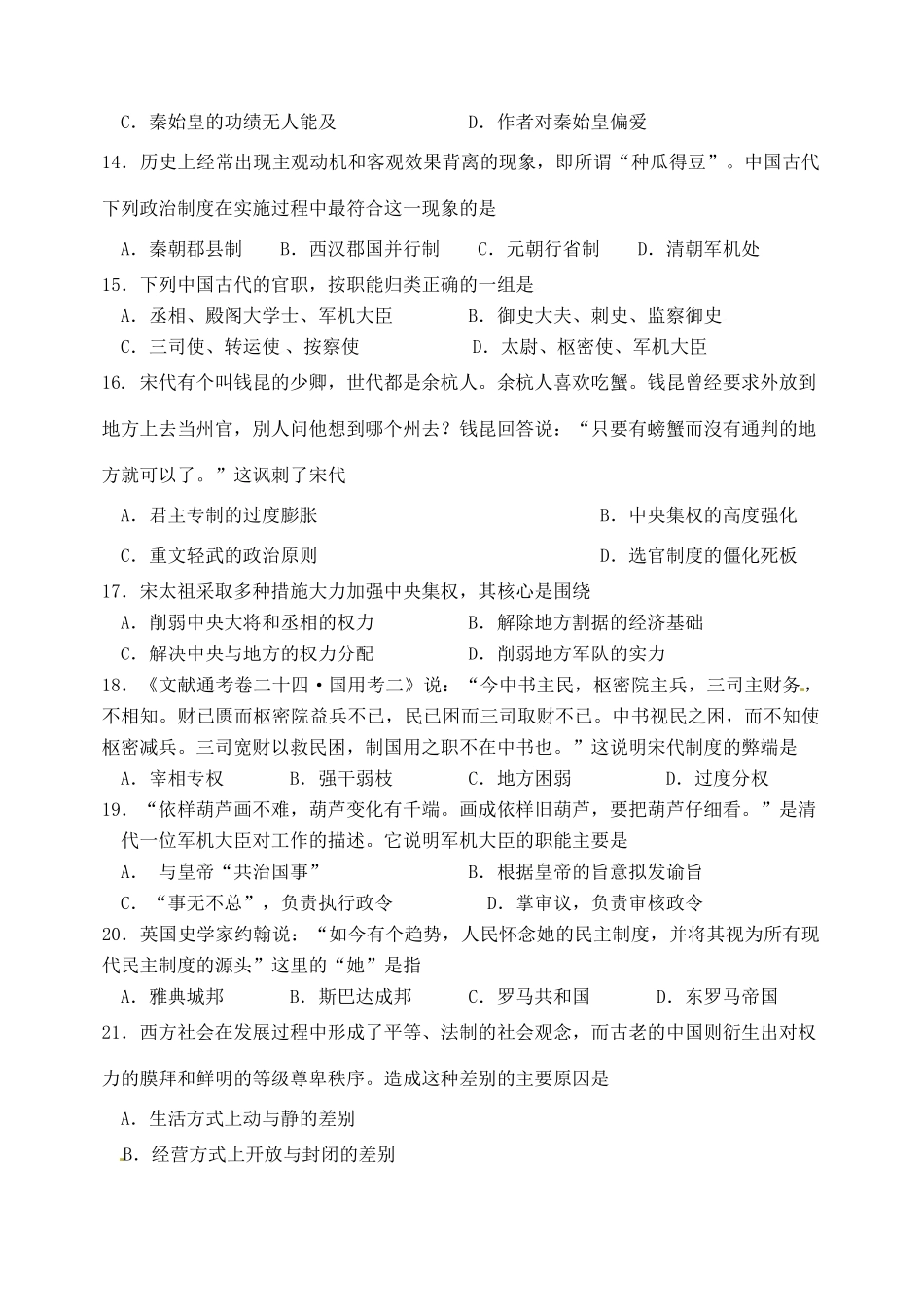

2015-2016学年度上学期高一年级第一次阶段测试历史科试卷一、单项选择题(每小题2分,共70分)1.尊称也叫敬称,是对对方表示尊敬的称呼。如尊上(对方父母)、泰山(妻父)等。以下称谓属于尊称的是A.下官B.布衣C.仁兄D.晚生2.家谱是一种以表谱形式记载一个家族世系繁衍和重要人物事迹的特殊图书体裁,是中国重要的文化遗产之一。与家谱的形成密切相关的是A.宗法制B.礼乐制C.世袭制D.分封制3.“齐人”、“鲁人”、“楚人”这种表述,逐渐让位于以行政区划为籍贯的表述,造成这一变化的制度因素是A.分封制B.宗法制C.郡县制D.三省六部4.中国有延续了数千年的“团圆饭”情结。这种情结与下列哪一制度有关A.分封制B.宗法制C.世袭制D.禅让制5.依据西周的礼制,天子殉葬用九鼎,诸侯用七鼎,如果在一个春秋时期的诸侯墓葬中发现九个鼎,你可能得出的结论是A.贵族生活更加腐化B.鼎已经不再作为权力的象征了C.等级秩序遭到破坏D.当时青铜铸造业发达6.右图反映的是周朝的政治制度及其关系,下列说法错误的是A.宗法制和分封制互为表里B.宗法制以嫡长子继承制为核心C.通过分封制,建立起森严的等级序列D.整套制度加强了中央集权,维系奴隶主正常统治7.“(中国政制)达臻‘文明’一途,实应归功于西周的创制……西周政治里显然有深厚的贵族色彩,而‘共主’名义下的地方分权体制……与秦以后一统的君主‘独制’格局泾渭分明。”(王家范《中国历史通论》)下列对材料的解读,不正确的是A.“西周的创制”主要指实行分封制B.“共主”指西周实现了权力的高度集中C.以血缘关系为纽带保持“贵族色彩”D.“地方分权体制”指地方有较大自主权8.商鞅一人多姓。据《姓纂》载:“秦有卫鞅,受封于商,子孙氏焉。”其中“商”姓来源于A.所任官职名B.所在地方的地名C.母亲的族姓D.因功得到的封地9.电视剧《三国》中有这样的场景:曹操向汉献帝引荐刘备,刘备说自己是“中山靖王之后”,汉献帝让人查看宗族世谱印证刘备为叔,自此人皆称刘备为“刘皇叔”。其中宗族世谱记录的内容所反映的制度是A.分封制B.礼乐制度C.宗法制D.世袭制10.秦灭六国后,秦王嬴政兼采古今及传说中的“三皇”“五帝”之名而称“皇帝”,其首要目的是A.宣扬托古改制B.承袭华夏传统C.突出个人功业D.标榜君权神授11.右图秦代砖文上刻有“海内皆臣,岁登成熟,道毋饥人,践此万岁”字样。其中“海内皆臣”反映的历史信息主要是A.交通发达,水陆并用B.疆土辽阔,臣民众多C.国家一统,皇帝集权D.法律严苛,覆盖全国12.公元前220年秦始皇下令修筑以咸阳为中心的通往全国各地的驰道。驰道中间是皇帝的专用车道,百姓、大臣,甚至皇亲国戚都没有权利走。这突出反映了A.中央集权制度的确立B.皇权的至高无上C.大一统局面的形成D.分封制瓦解13.《中国人史纲》这样评价秦始皇:“嬴政大帝给中国历代王朝奠定了权威性的规范,使得以后几百个帝王只能在他所想到的圈子里做小小的修正,而无力作巨大改变。”这种评价是基于A.秦朝开创了中央集权制度B.秦朝的版图空前辽阔C.秦始皇的功绩无人能及D.作者对秦始皇偏爱14.历史上经常出现主观动机和客观效果背离的现象,即所谓“种瓜得豆”。中国古代下列政治制度在实施过程中最符合这一现象的是A.秦朝郡县制B.西汉郡国并行制C.元朝行省制D.清朝军机处15.下列中国古代的官职,按职能归类正确的一组是A.丞相、殿阁大学士、军机大臣B.御史大夫、刺史、监察御史C.三司使、转运使、按察使D.太尉、枢密使、军机大臣16.宋代有个叫钱昆的少卿,世代都是余杭人。余杭人喜欢吃蟹。钱昆曾经要求外放到地方上去当州官,別人问他想到哪个州去?钱昆回答说:“只要有螃蟹而沒有通判的地方就可以了。”这讽刺了宋代A.君主专制的过度膨胀B.中央集权的高度强化C.重文轻武的政治原则D.选官制度的僵化死板17.宋太祖采取多种措施大力加强中央集权,其核心是围绕A.削弱中央大将和丞相的权力B.解除地方割据的经济基础C.解决中央与地方的权力分配D.削弱地方军队的实力18.《文献通考卷二十四·国用考二》说:“今中书主民,枢密院主兵,三司主财务,...