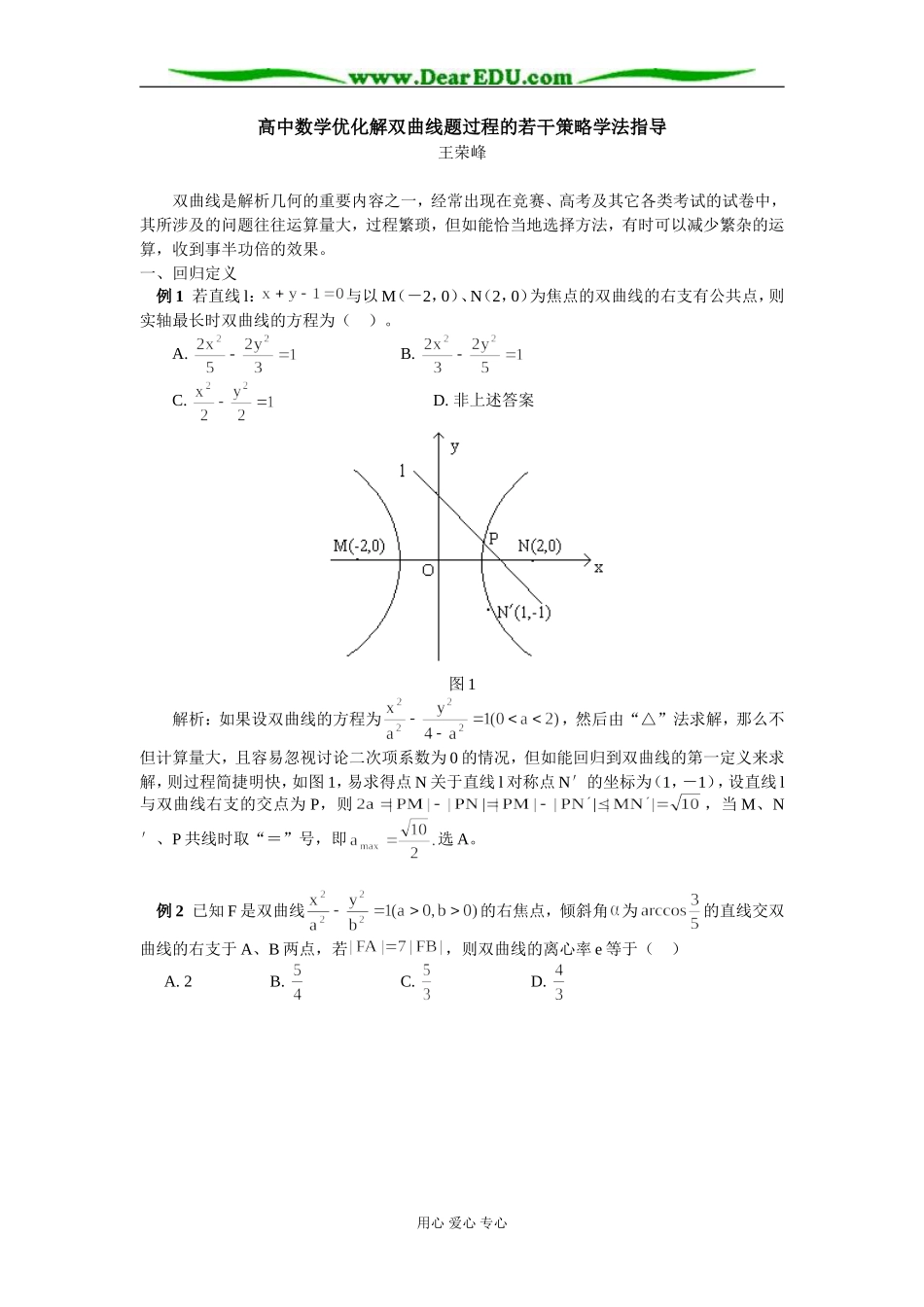

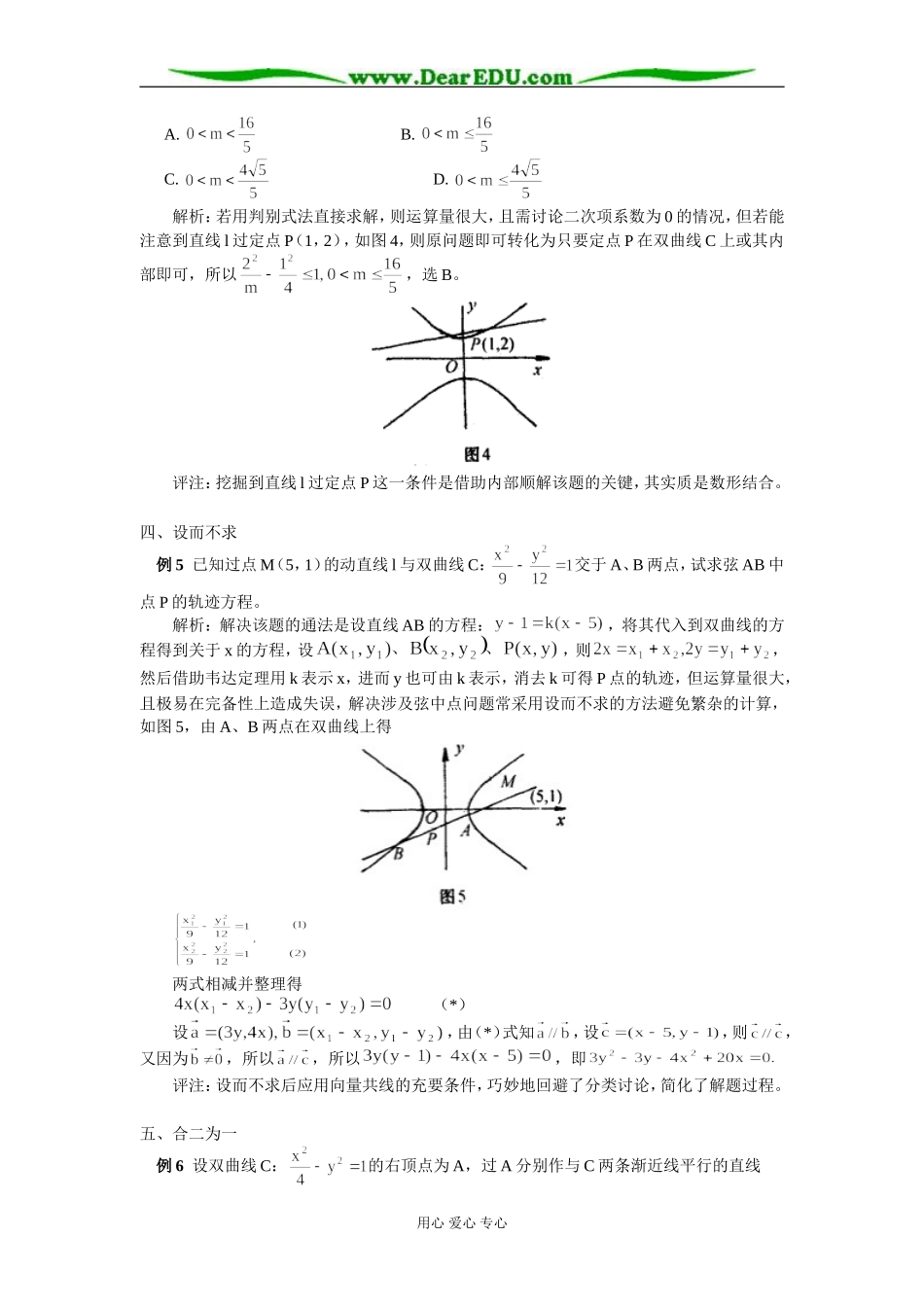

高中数学优化解双曲线题过程的若干策略学法指导王荣峰双曲线是解析几何的重要内容之一,经常出现在竞赛、高考及其它各类考试的试卷中,其所涉及的问题往往运算量大,过程繁琐,但如能恰当地选择方法,有时可以减少繁杂的运算,收到事半功倍的效果。一、回归定义例1若直线l:与以M(-2,0)、N(2,0)为焦点的双曲线的右支有公共点,则实轴最长时双曲线的方程为()。A.B.C.D.非上述答案图1解析:如果设双曲线的方程为,然后由“△”法求解,那么不但计算量大,且容易忽视讨论二次项系数为0的情况,但如能回归到双曲线的第一定义来求解,则过程简捷明快,如图1,易求得点N关于直线l对称点N′的坐标为(1,-1),设直线l与双曲线右支的交点为P,则,当M、N′、P共线时取“=”号,即选A。例2已知F是双曲线的右焦点,倾斜角为的直线交双曲线的右支于A、B两点,若,则双曲线的离心率e等于()A.2B.C.D.用心爱心专心解析:若按常规思路,写出直线l的方程:,将其与双曲线的方程联立并消去x得到关于y的方程,由定比分点坐标公式可确定,再由韦达定理消去进而求出e的值,则解题过程冗长、繁琐,现考虑双曲线的第二定义,如图2,设过A、B作右准线l的垂线,垂足分别是M、N,易知,过B作BE垂直AM于E,则,在Rt△BEA中,,由得选B。评注:定义揭示事物的本质,有些问题若能回归定义求解,往往思路清晰,过程简捷。二、等价转化例3已知双曲线G:的右顶点为A,若在双曲线的右支上存在两点B、C使△ABC为等边三角形,则实数a的取值范围是()A.B.C.D.解析:由双曲线的对称性知B、C两点关于x轴对称,设△ABC的边长为l,则B点的坐标为(),将其代入到G的方程可求出a与l的关系,再由可确定a的范围,事实上,如图3,只要直线AB能与双曲线G的右上支相交即可,问题即等价于直线AB与渐近线在第一象限内有交点,由得。选C。评注:认清问题本质,实施等价转化,可达到增加思维量,减少运算的目的。三、借助内部例4若对任意的实数k,直线l:与双曲线C:恒有公共点,则实数m的取值范围是()用心爱心专心A.B.C.D.解析:若用判别式法直接求解,则运算量很大,且需讨论二次项系数为0的情况,但若能注意到直线l过定点P(1,2),如图4,则原问题即可转化为只要定点P在双曲线C上或其内部即可,所以,选B。评注:挖掘到直线l过定点P这一条件是借助内部顺解该题的关键,其实质是数形结合。四、设而不求例5已知过点M(5,1)的动直线l与双曲线C:交于A、B两点,试求弦AB中点P的轨迹方程。解析:解决该题的通法是设直线AB的方程:,将其代入到双曲线的方程得到关于x的方程,设,则,然后借助韦达定理用k表示x,进而y也可由k表示,消去k可得P点的轨迹,但运算量很大,且极易在完备性上造成失误,解决涉及弦中点问题常采用设而不求的方法避免繁杂的计算,如图5,由A、B两点在双曲线上得两式相减并整理得(*)设,由(*)式知,设,则,又因为,所以,所以,即评注:设而不求后应用向量共线的充要条件,巧妙地回避了分类讨论,简化了解题过程。五、合二为一例6设双曲线C:的右顶点为A,过A分别作与C两条渐近线平行的直线用心爱心专心,P是C上异于原点O的任一点,设直线OP与分别交于点M、N,试证明:解析:设P的坐标为P(),则直线OP的方程为,将其与的方程联立可求得点M、N的坐标,可利用两点间距离公式可证明结论成立,但若能把的方程合二为一,则解题过程更简捷,如图6,将代入到的方程并整理得,即,所以,设,则,所以评注:通过合二为一,进行整体处理,缩短了解题长度,找到了解题的捷径。六、三角代换例7已知双曲线C:,A、B是双曲线C右支上的两点,且OA⊥OB(O是坐标原点),试求△AOB面积s的最小值。解析:若设直线OA的斜率为k,则直线OB的斜率为,再用k表示△AOB的面积s,最后用均值不等式来求最值,则不但过程繁琐,且技巧性强,若能进行三角代换,则问题可转化成三角函数的最值问题,如图7,设,则,将A的坐标代入C的方程并整理得,同理可求得,所以,当时用心爱心专心评注:通过引入角参数,另辟蹊径,解题过程令人耳目一新。数学离不开解题,我们应注重掌握解决问题的常规方法,同时还要具体问题具体...