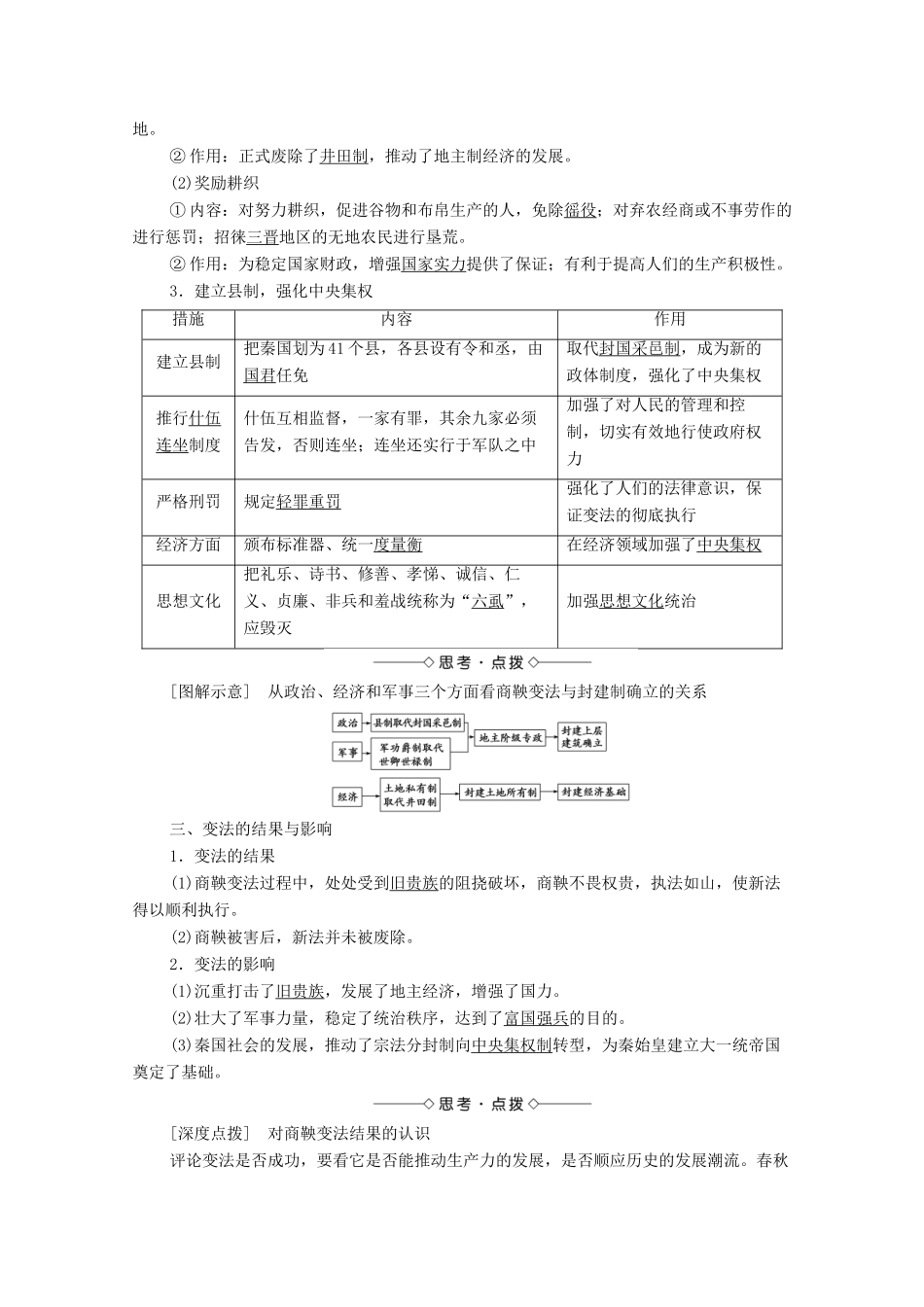

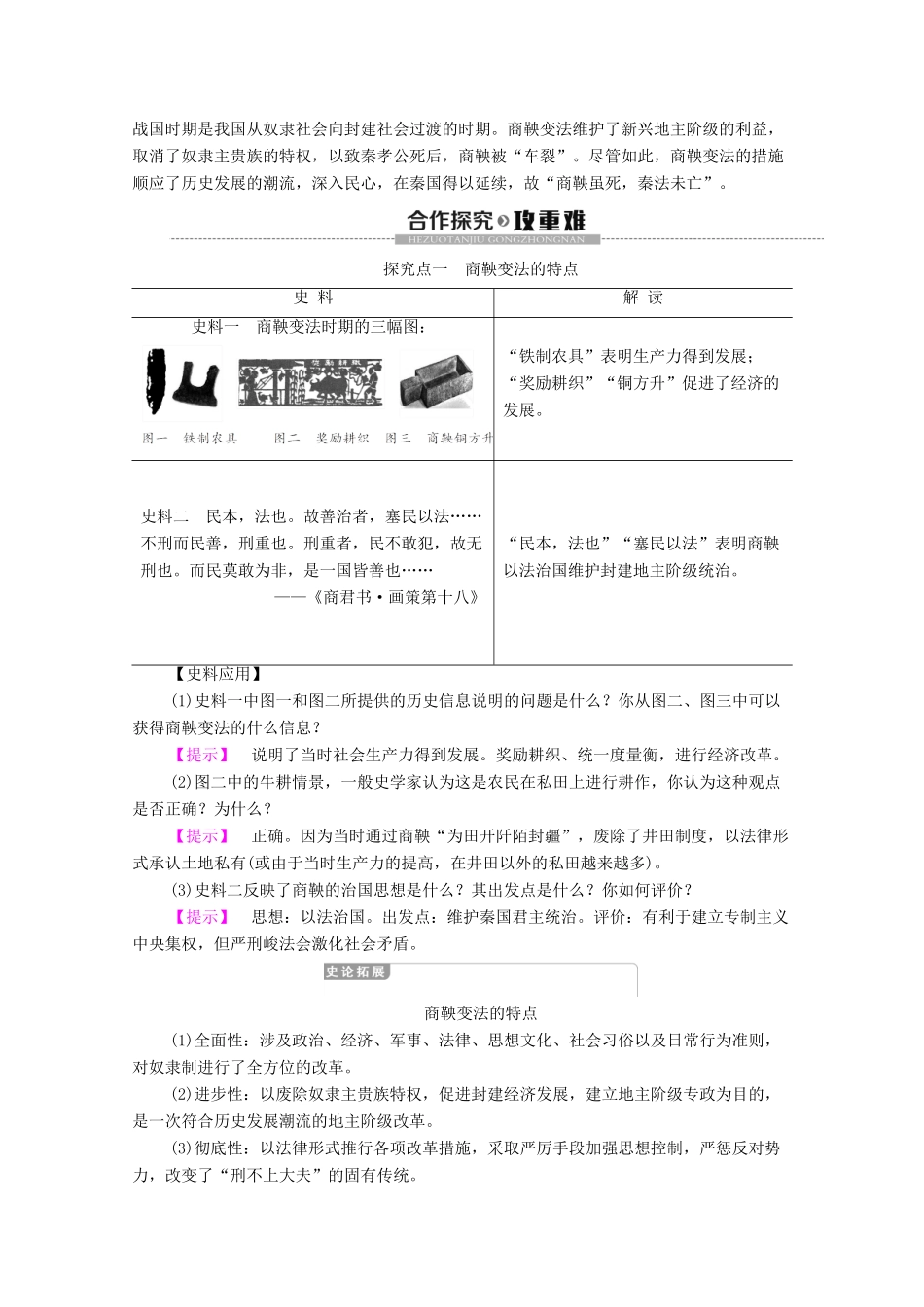

第4课商鞅变法与秦的强盛学习目标重点难点了解商鞅变法的具体措施和内容,认识其特点。探讨商鞅变法的历史作用。1.重点:商鞅变法的措施及特点。2.难点:商鞅变法的历史影响。一、变法的前夕——商鞅变法的历史背景1.变法的背景(1)战国初期,秦国在经济、政治和文化上都落后于其他六国。(2)公元前362年,秦孝公继位,他决心变法图强,下达《求贤令》,广纳贤士。2.变法的准备(1)商鞅向秦孝公阐述法家富国强兵之术,并提出了变革政治的主张,得到秦孝公的赏识和支持。(2)商鞅与旧贵族展开论战,进行变法宣传,为变法扫清了思想障碍。(3)南门徙木,取信于民。3.变法的展开商鞅于公元前356年和公元前350年两次实行变法。[课中思考]南门徙木的举措起了什么作用?【提示】商鞅通过“南门徙木”事件取信于民,保证了变法的顺利执行。[深度点拨]对商鞅变法背景的理解①必要性:秦国经济上落后、政治上地位低下、文化上社会风习落后。②可能性:偏处西部、前代变法经验、孝公支持、商鞅到来。③准备:商鞅阐述变革、舌战保守派、取信于民。二、变法的内容1.废除世卿世禄制,奖励军功(1)实行军功爵制度①内容:设立20个等级的军功爵制度,奖励军功,废除了世卿世禄制度。②作用:增强了士兵作战的勇气,大大提高了军队的战斗力;同时打击了贵族的特权,树立了新兴地主阶级的政治、经济优势。(2)建立什伍组织①内容:将百姓按照五家为伍、十家为什的单位进行编制,以适应战时征兵的需要。②作用:使秦国在争霸战争中的兵源得到了可靠保证。2.废除井田,奖励耕织(1)废除井田①内容:商鞅下令“为田开阡陌封疆”,承认私人占有土地的合法性,允许自由买卖土地。②作用:正式废除了井田制,推动了地主制经济的发展。(2)奖励耕织①内容:对努力耕织,促进谷物和布帛生产的人,免除徭役;对弃农经商或不事劳作的进行惩罚;招徕三晋地区的无地农民进行垦荒。②作用:为稳定国家财政,增强国家实力提供了保证;有利于提高人们的生产积极性。3.建立县制,强化中央集权措施内容作用建立县制把秦国划为41个县,各县设有令和丞,由国君任免取代封国采邑制,成为新的政体制度,强化了中央集权推行什伍连坐制度什伍互相监督,一家有罪,其余九家必须告发,否则连坐;连坐还实行于军队之中加强了对人民的管理和控制,切实有效地行使政府权力严格刑罚规定轻罪重罚强化了人们的法律意识,保证变法的彻底执行经济方面颁布标准器、统一度量衡在经济领域加强了中央集权思想文化把礼乐、诗书、修善、孝悌、诚信、仁义、贞廉、非兵和羞战统称为“六虱”,应毁灭加强思想文化统治[图解示意]从政治、经济和军事三个方面看商鞅变法与封建制确立的关系三、变法的结果与影响1.变法的结果(1)商鞅变法过程中,处处受到旧贵族的阻挠破坏,商鞅不畏权贵,执法如山,使新法得以顺利执行。(2)商鞅被害后,新法并未被废除。2.变法的影响(1)沉重打击了旧贵族,发展了地主经济,增强了国力。(2)壮大了军事力量,稳定了统治秩序,达到了富国强兵的目的。(3)秦国社会的发展,推动了宗法分封制向中央集权制转型,为秦始皇建立大一统帝国奠定了基础。[深度点拨]对商鞅变法结果的认识评论变法是否成功,要看它是否能推动生产力的发展,是否顺应历史的发展潮流。春秋战国时期是我国从奴隶社会向封建社会过渡的时期。商鞅变法维护了新兴地主阶级的利益,取消了奴隶主贵族的特权,以致秦孝公死后,商鞅被“车裂”。尽管如此,商鞅变法的措施顺应了历史发展的潮流,深入民心,在秦国得以延续,故“商鞅虽死,秦法未亡”。探究点一商鞅变法的特点史料解读史料一商鞅变法时期的三幅图:“铁制农具”表明生产力得到发展;“奖励耕织”“铜方升”促进了经济的发展。史料二民本,法也。故善治者,塞民以法……不刑而民善,刑重也。刑重者,民不敢犯,故无刑也。而民莫敢为非,是一国皆善也……——《商君书·画策第十八》“民本,法也”“塞民以法”表明商鞅以法治国维护封建地主阶级统治。【史料应用】(1)史料一中图一和图二所提供的历史信息说明的问题是什么?你从图二、图三中可以获得商鞅变法的什么信息?【提示】说明了当时社会生...