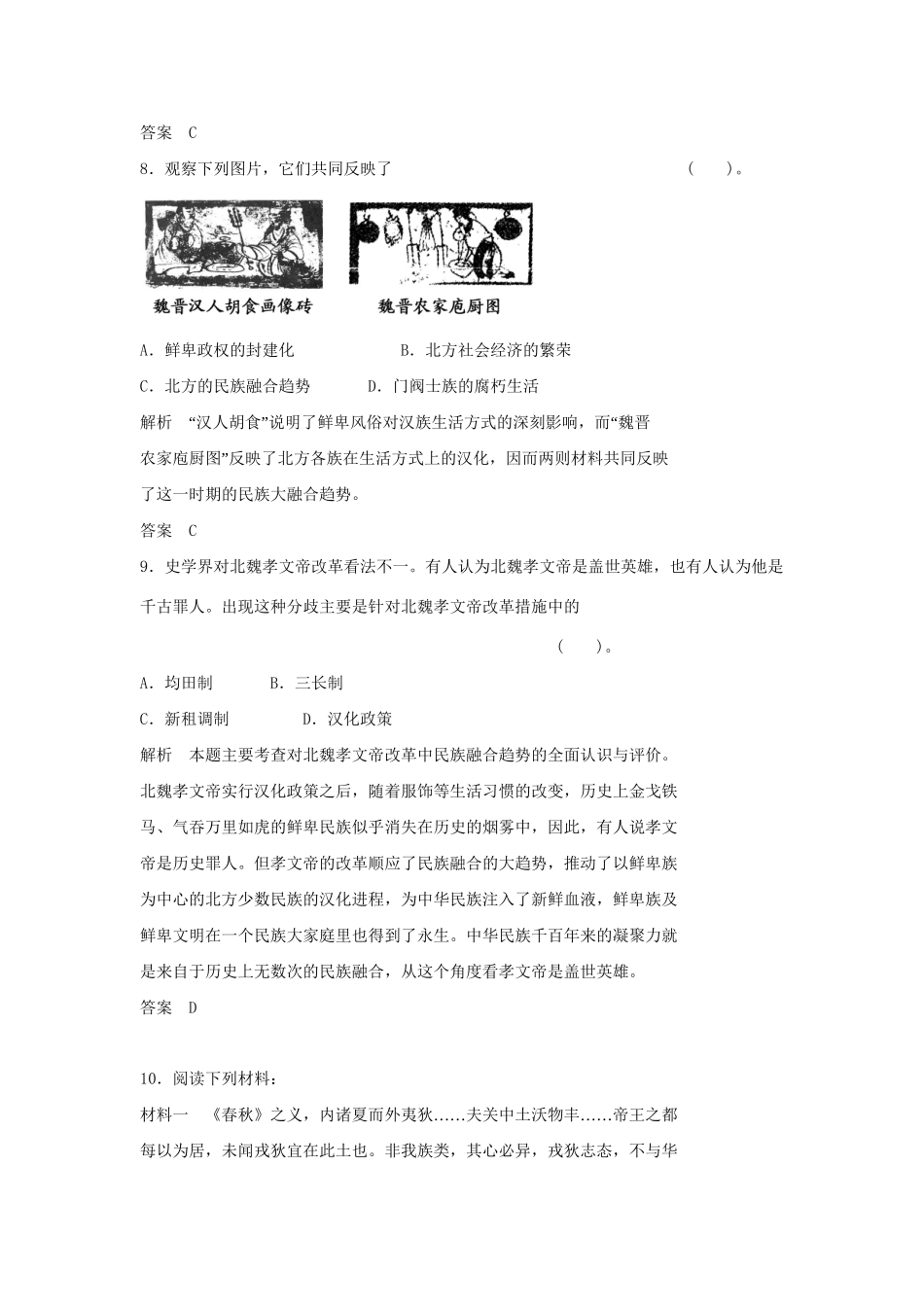

第3课促进民族大融合(时间:25分钟满分:50分)基础达标(36分)1.北魏孝文帝改革后,北方经济得到了发展,下列相关表述不正确的是()。A.整地碎土工具更加复杂B.手工业生产日益活跃C.丝织业发展尤其显著D.实物交易越来越频繁解析本题考查基础知识。D项应为货币交易。答案D2.北魏统一北方,促进了民族大融合,使鲜卑族由畜牧经济为主的游牧生活,逐步转向农业经济为主的定居生活,这表明民族融合的过程,从经济发展角度看,实质上是()。A.封建化过程B.农业化过程C.工业化过程D.汉化过程解析民族融合是历史上的一个进步现象,它指各民族在经济文化交流过程中,互相学习取长补短,共同发展。所以在民族融合的过程中,少数民族学会了汉族的先进的农耕生产方式,开始了定居生活。而民族融合若从社会发展角度看,则是封建化过程。答案B3.在北魏孝文帝改革前后,长城沿线的各族生产方式的变化,不能反映()。A.均田制影响B.民族融合C.少数民族封建化D.吏治清明解析吏治清明与否与生产方式的变化无关。答案D4.下图反映的历史信息是()。鲜卑人乐俑A.尊儒崇经B.学习汉族礼乐制度C.学穿汉服D.学说汉话—“”解析抓住图画的中心内容乐俑,联系北魏孝文帝改革的措施之一是学习汉族礼乐制度,就知应选B项。答案B5.下列关于北魏孝文帝改革后民族融合表现的叙述,不符合史实的是()。A.迁居洛阳的劳动者陆续成为中原的农民B.鲜卑贵族占领良田,成为中原的封建地主C.汉族人民学习了鲜卑族的游牧经验D“.”褰裙逐马如卷蓬,左射右射必叠双描写了鲜卑女子的汉化结果解析D项所引诗歌反映出汉族女子受鲜卑文化的影响。答案D6.北魏孝文帝改革成功的根本原因是()。A.改革措施行之有效B.掌握最高权力C.顺应历史发展潮流D.得到汉族地主的支持解析本题为最佳型选择题。北魏孝文帝改革采取了一些顺应少数民族封建化与民族融合的措施来维护统治,取得了较大成功,故正确答案为C项。答案C7.北魏孝文帝迁都洛阳后,龙门石窟佛像造型呈现汉化的风格。这反映了()。A.佛教的传入B.疆域的扩大C.民族的融合D.全国的统一解析本题考查理解能力。佛像的变化产生在迁都洛阳后,说明孝文帝推行汉化的措施效果明显,这体现了民族融合的趋势。答案C8.观察下列图片,它们共同反映了()。A.鲜卑政权的封建化B.北方社会经济的繁荣C.北方的民族融合趋势D.门阀士族的腐朽生活“”“解析汉人胡食说明了鲜卑风俗对汉族生活方式的深刻影响,而魏晋”农家庖厨图反映了北方各族在生活方式上的汉化,因而两则材料共同反映了这一时期的民族大融合趋势。答案C9.史学界对北魏孝文帝改革看法不一。有人认为北魏孝文帝是盖世英雄,也有人认为他是千古罪人。出现这种分歧主要是针对北魏孝文帝改革措施中的()。A.均田制B.三长制C.新租调制D.汉化政策解析本题主要考查对北魏孝文帝改革中民族融合趋势的全面认识与评价。北魏孝文帝实行汉化政策之后,随着服饰等生活习惯的改变,历史上金戈铁马、气吞万里如虎的鲜卑民族似乎消失在历史的烟雾中,因此,有人说孝文帝是历史罪人。但孝文帝的改革顺应了民族融合的大趋势,推动了以鲜卑族为中心的北方少数民族的汉化进程,为中华民族注入了新鲜血液,鲜卑族及鲜卑文明在一个民族大家庭里也得到了永生。中华民族千百年来的凝聚力就是来自于历史上无数次的民族融合,从这个角度看孝文帝是盖世英雄。答案D10.阅读下列材料:……材料一《春秋》之义,内诸夏而外夷狄夫关中土沃物……丰帝王之都每以为居,未闻戎狄宜在此土也。非我族类,其心必异,戎狄志态,不与华……同戎晋不杂,并得其所,上合往古既叙之义,下为盛世永久之规。纵有猾夏之心,风尘之警,则绝远中国,隔阂山河,虽为寇暴,所害不广。——(西晋)江统《徙戎论》材料二自晋宋以来,视洛阳为荒土,此中谓长江以北,尽是夷狄。昨至洛阳,始知衣冠士族,并在中原,礼仪富盛,人物殷阜。——(北魏)杨衒之《洛阳伽蓝记》……“”材料三北朝的强盛来自体制的力量交替的胡化“”……和汉化扭转了魏晋以来的帝国颓势,并构成了走出门阀士族政治、通向重振的隋唐大帝国的历史出口。——吴宗国主编《中国古代...