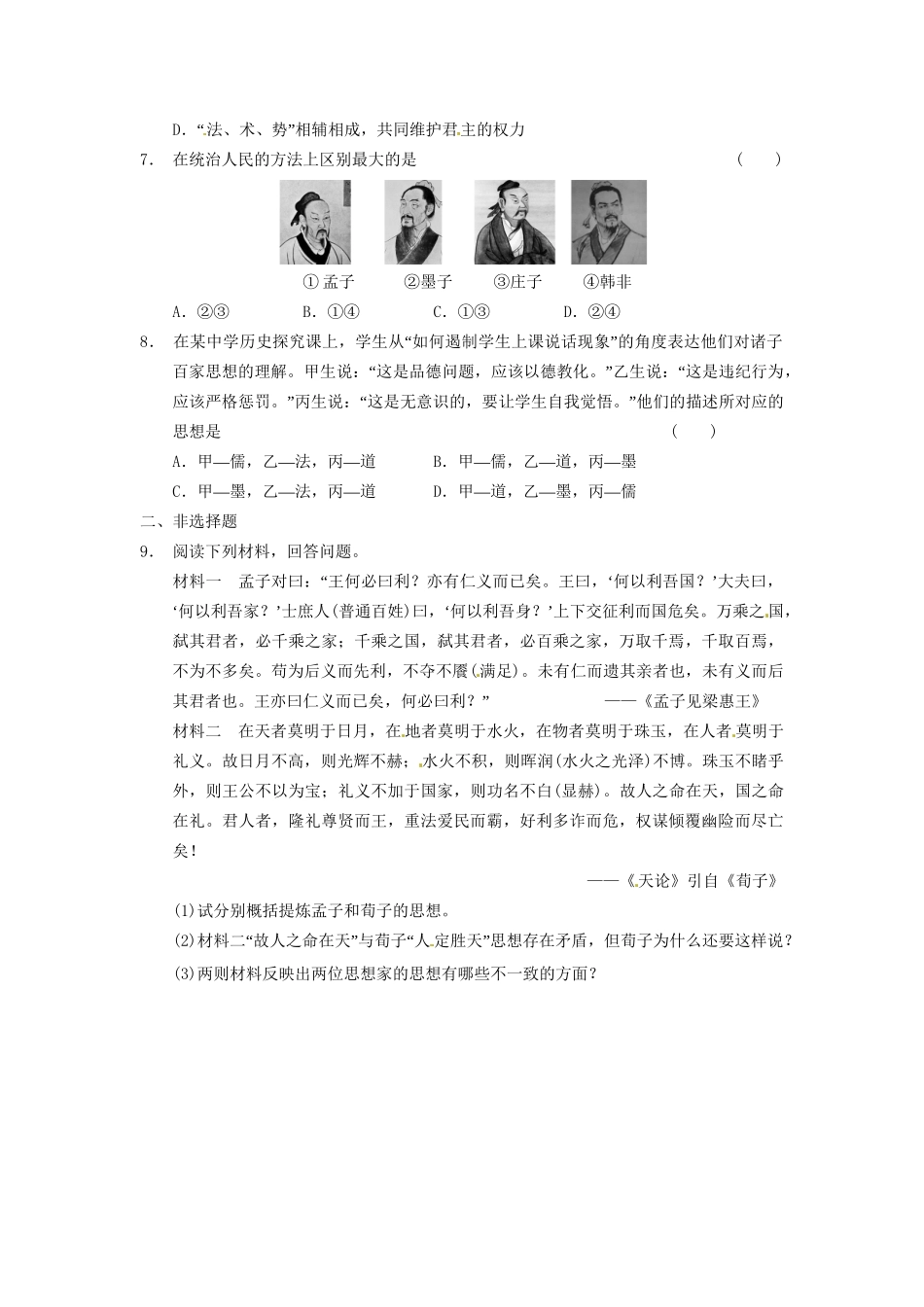

训练2战国时期的百家争鸣一、选择题1.“”“”春秋战国时期,诸子百家蜂出并作,各引一端,学派众多,出现了百家争鸣的局面,其原因有()①社会大变革使思想非常活跃②各国国君为富国强兵纷纷养士③贵族对教育的垄断被打破④唯物主义战胜唯心主义A.①②③④B.②③④C.①④D.①②③2.年7月9日,国家统计局公布数据:6月份国内居民消费价格同比上涨6.4%,创三年“来新高。面对日益上涨的物价,温家宝总理曾引用诗句民之所忧,我之所思;民之所”思,我之所行来回答记者提问。温总理所引诗句体现了百家争鸣时期()A.尚力、尚贤、节俭的墨家思想B.关注民生、注重和谐的儒家思想C.以改革促发展的法家思想D“”.无为而治的道家思想3.阿南看到一则连环画,内容如下:漫画中老爷爷的言论最接近下列哪一位学者的思想()A.孟子B.荀子C.庄子D.韩非子4.“”“”“”孔子曰:仁者,爱人,爱有差等。墨子曰:兼相爱,交相利、爱无差等。造成这种分歧的根源在于他们二人()A.所处的时代不同B.代表的阶级利益不同C.学术思想不同D.谈论的问题不同5.“”“”韩非子主张法不阿贵以法为本。对他这种思想理解不正确的是()A.仍有一定的现实意义B.与当今依法治国有本质的区别C.符合当时社会发展的潮流D.强调法律的至高无上地位6.“”如图是韩非法、术、势思想主张示意图,对此理解正确的是()A“”“”“”.法是核心,是术和势的落脚点B“”“”“”.势是核心,是法和术的出发点和归宿C“”“”“”“”.术是核心,法和势为术服务D“.”法、术、势相辅相成,共同维护君主的权力7.在统治人民的方法上区别最大的是()①孟子②墨子③庄子④韩非A.②③B.①④C.①③D.②④8.“”在某中学历史探究课上,学生从如何遏制学生上课说话现象的角度表达他们对诸子“”“百家思想的理解。甲生说:这是品德问题,应该以德教化。乙生说:这是违纪行为,”“”应该严格惩罚。丙生说:这是无意识的,要让学生自我觉悟。他们的描述所对应的思想是()A———.甲儒,乙法,丙道B———.甲儒,乙道,丙墨C———.甲墨,乙法,丙道D———.甲道,乙墨,丙儒二、非选择题9.阅读下列材料,回答问题。“‘’材料一孟子对曰:王何必曰利?亦有仁义而已矣。王曰,何以利吾国?大夫曰,‘’何以利吾家?士庶人(普通百姓)‘’曰,何以利吾身?上下交征利而国危矣。万乘之国,弑其君者,必千乘之家;千乘之国,弑其君者,必百乘之家,万取千焉,千取百焉,不为不多矣。苟为后义而先利,不夺不餍(满足)。未有仁而遗其亲者也,未有义而后”其君者也。王亦曰仁义而已矣,何必曰利?——《孟子见梁惠王》材料二在天者莫明于日月,在地者莫明于水火,在物者莫明于珠玉,在人者莫明于礼义。故日月不高,则光辉不赫;水火不积,则晖润(水火之光泽)不博。珠玉不睹乎外,则王公不以为宝;礼义不加于国家,则功名不白(显赫)。故人之命在天,国之命在礼。君人者,隆礼尊贤而王,重法爱民而霸,好利多诈而危,权谋倾覆幽险而尽亡矣!——《天论》引自《荀子》(1)试分别概括提炼孟子和荀子的思想。(2)“”“材料二故人之命在天与荀子人”定胜天思想存在矛盾,但荀子为什么还要这样说?(3)两则材料反映出两位思想家的思想有哪些不一致的方面?答案1.D2.B3.A4.B5.D6.D7.B8.A9.(1)孟子主张先义后利,仁政治国;认为君主言利,会造成臣子百姓互相争利,最后国家不断削弱,直至君主灭亡。荀子重利,更重义;人的命运由天命决定,国家前途由教化程度来决定;王道、霸道兼用;礼教法律并施;反对唯利是图,用权险恶。(2)表面上存在矛盾,但这却将礼义置于与天命同等的地位。仍然具有人定胜天的思想境界。(3)孟子主张先义后利。荀子主张重利的同时更重义,荀子只是反对唯利是图。孟子主张仁政,荀子主张仁政的同时也强调霸道和法制的有利作用。