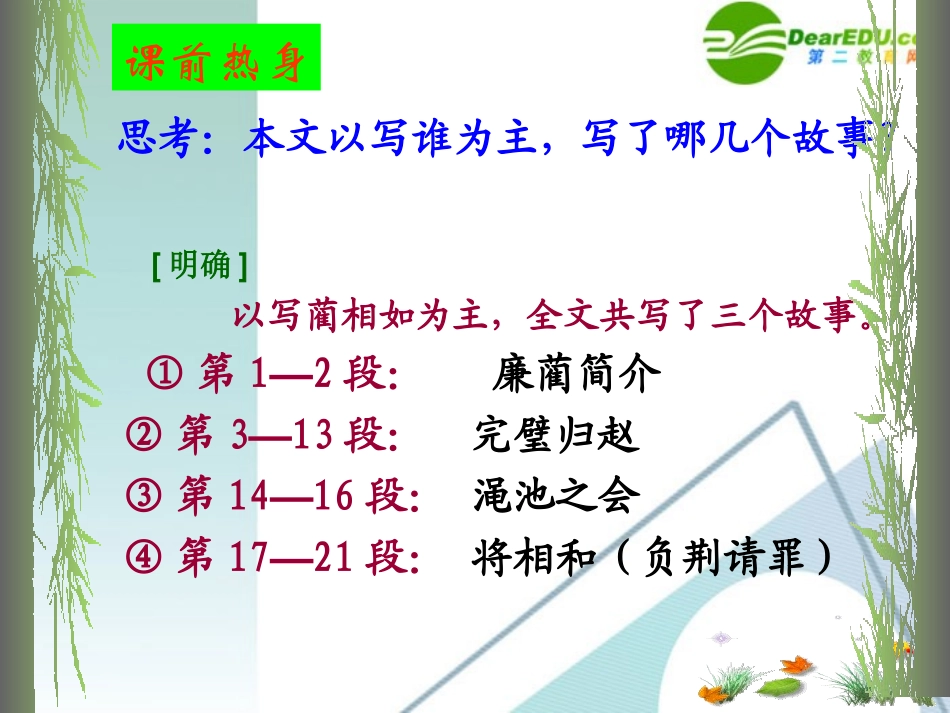

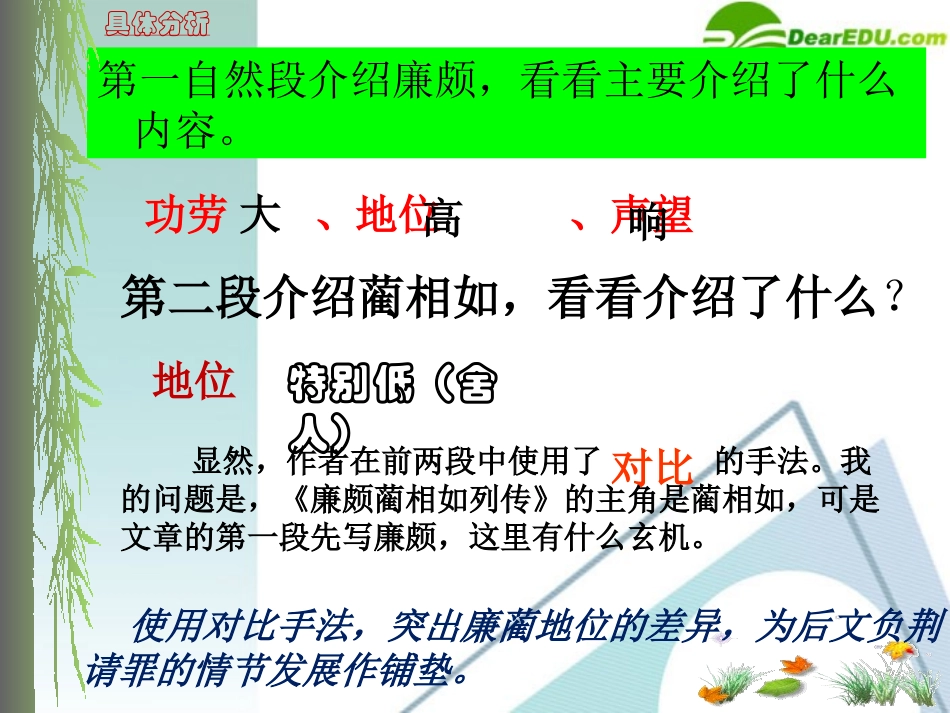

渑池会完璧归赵对比铸就精彩----对《廉颇蔺相如列传》对比手法的浅析[明确]以写蔺相如为主,全文共写了三个故事。①第1—2段:廉蔺简介②第3—13段:完璧归赵③第14—16段:渑池之会④第17—21段:将相和(负荆请罪)思考:本文以写谁为主,写了哪几个故事?课前热身第一自然段介绍廉颇,看看主要介绍了什么内容。使用对比手法,突出廉蔺地位的差异,为后文负荆请罪的情节发展作铺垫。功劳、地位、声望大高响第二段介绍蔺相如,看看介绍了什么?地位特别低(舍人)显然,作者在前两段中使用了的手法。我的问题是,《廉颇蔺相如列传》的主角是蔺相如,可是文章的第一段先写廉颇,这里有什么玄机。对比具体分析第三自然段的主要内容是什么?作用是?秦王讨璧,赵王无奈。大臣们左右为难,一筹莫展。为蔺相如出场做准备。第四段他让缪贤给大家讲了个故事。看看在这个故事中,作者突出了什么内容。缪贤的笨蛋和相如的聪明。缪贤只看到“燕王私握臣手”以及“愿结友”的表象,而相如能够分析燕王这样说的原因。在对比中,将相如的聪明表现得淋漓尽致。一高在智,能够一眼看透表象;二高在勇,敢于置之死地(请罪),而且最后的结果是生。为什么蔺相如没有犹豫?因为蔺相如把握住了一个“秦强而赵弱”的现实,以及取舍的标准“曲直”。说明他看问题更深刻,更能把握住关键,政治头脑敏锐。是智的体现。第五段在内容上和第四段怎样对比的?赵王与廉颇诸大臣是一筹莫展,蔺相如却决断明了。我们现在看看在“廷斗秦王”这个环节上,作者在哪些细节上使用了对比手法。1,秦王和相如的处事态度:秦王得璧是轻狂不己——“得璧,传之示美人及左右,左右皆呼万岁”,得意忘形;相如则是冷静沉着——“相如视秦王无意偿赵城”,不动声色将璧取回。2,秦王得璧与失璧前后的态度变化:前是轻狂,后是惊慌。3,相如取璧前后的神态变化:取前不动声色,取后怒发冲冠。我读“廷斗秦王”这一情节常常想到重庆谈判时共产党的策略:有理,有利,有节。谁结合课文,分析一下有理、有利、有节对应的内容。有理,是秦王得璧轻狂,确实没有表现出诚心。有利,得璧、倚柱后才怒形于色,让秦王投鼠忌器。有节,使用缓兵之计,给秦王留下了和平解决的机会。虽然相如“廷斗秦王”取得了胜利,可是过程险恶异常。谁分析一下,蔺相如冒的风险有哪些。1,与璧俱碎的可能性:如果秦王没有服软,或者觉得相如不敢与璧俱碎,相如就可以真的只好与璧俱碎了。2,秦王在自己斋戒五日后知道相如将璧送回赵国,感到被玩弄,因而大怒,杀死相如。3,从者是否可信任。总结一下,在完璧归赵的故事中,作者对蔺相如形象是兼备,重点在智。其次还有建立在对事理认识基础上的自信。完璧归赵的结局是“秦亦不以城予赵,赵亦终不予秦璧”,看似平局,其实对于弱小的赵国来讲,平局也是胜利,尤其是蔺相如以自己的智慧挫败了秦国以空言求璧的阴谋。智勇阅读“渑池会”的有关内容,看看哪些地方作者使用了对比。秦赵的军事实力、战略态势对比,秦国主动,赵国被动;赵国的有备和秦国的无备;秦王的奸诈和赵王的朴实;秦王的欺软怕硬和相如的针锋相对。这一情节中相如所表现主要是智,还是勇?勇。为什么这里相如主要表现出的是勇?考虑环境事件的变化。国君面对面,生死存亡,没有回旋的余地了。鱼死网破。作者在介绍“渑池会”的结局时说“位在廉颇之右”,“右”是什么意思?其作用是?说明相如的地位超过了廉颇,和前文廉颇相如的地位对比作呼应,也为负荆请罪的情节发展做铺垫。我们再看负荆请罪中有多少内容是对比着写的。廉颇和相如的认识及行为对比,舍人和相如认识及行为对比,廉颇和秦王的对比,廉颇的前后态度对比。在人物形象上,负荆请罪主要表现了相如的智还是勇还是爱国?渑池会完璧归赵蔺相如:大智大勇、不畏强暴、胸怀坦荡、热爱祖国。廉颇:目光长远、有勇有谋、以国为重、勇于改过。廉颇与蔺相如主要性格特点完璧归赵渑池之会将相交欢本文通过对比体现人物性格:缪贤——蔺秦王、群臣——蔺廉——蔺有智谋大智大勇国家为重介绍斗争冲突在作品的描写中,如果能巧妙地运用对比手法来描写人物的话,那么就能让真、善、美...