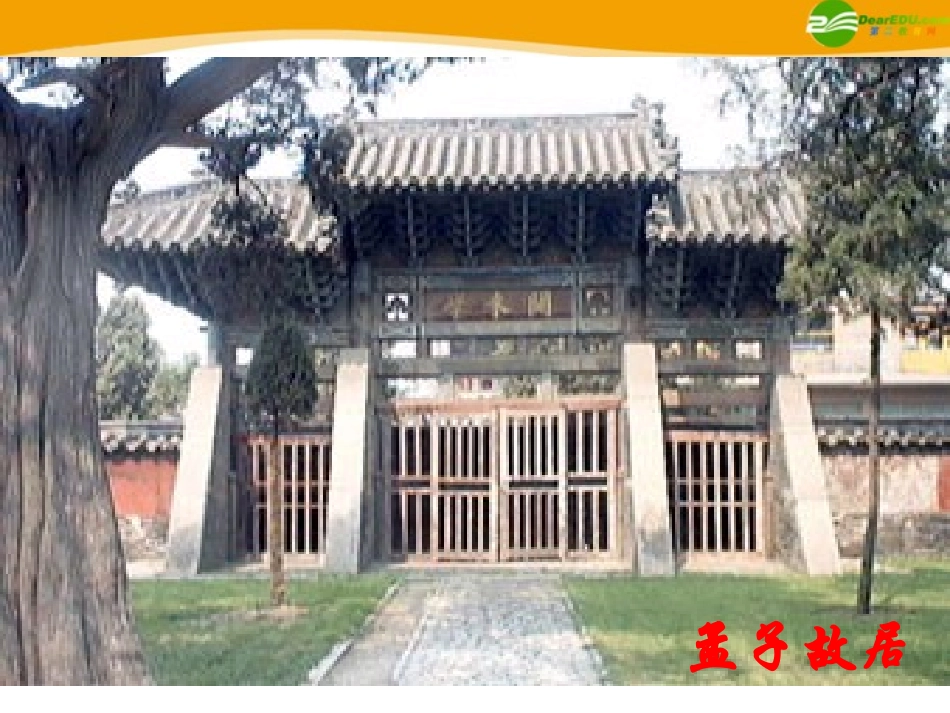

齐桓晋文之事孟子故居孟子家墓请同学们背诵课文末段(“无恒产而有恒心者,惟士为能……老者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也”)。孟子向齐宣王描绘了一幅美丽的理想图画,老者衣帛食肉,黎民不饥不寒,是孟子仁政思想的具体体现,是孟子心目中“王业”的集中展示。尽管这种理想在今天看来有些“低级”,甚至有些“可怜”,但这是孟子所追求的理想世界。从课文中我们清楚地知道,齐宣王是热衷于齐桓晋文之事的,是霸业的热心追随者,那么是什么原因促使他改变了自己的固有主张而接受了孟子的仁政主张呢,这就是今天我们要探讨的具体问题。论辩讲究的就是技巧,一般的论辩可能会唇枪舌剑,或者攻击对方的论点,或者攻击对方的论据,或者攻击对方的论证,把对方驳一个体无完肤,但是,对待象齐宣王这样的王公大人,如果不讲究一点论辩方法,可能根本就达不到目的,因为对方可以充耳而不作一闻。李斯的《谏逐客书》,好则好矣,可谓义正词严,然而,比起《战国策•邹忌讽齐王纳谏》来,似乎少了几分机智,而比起《触龙说赵太后》来,似乎更少了许多迂回和曲折。孟子面临的对象不同一般,要谈论的话题也不同一般,严肃和枯燥兼而有之,如果不作精心安排,用心布局,恐怕不可能会让齐宣王心悦诚服地说出“吾昏,不能进於是矣。愿夫子辅吾志,明以教我。我虽不敏,请尝试之。”这番话来的。孟子是怎样说服齐宣王的呢?讨论第一步:转移话题,把话题纳入自己的轨道,明确王道的话题;第二步:提出“保民而王”的观点,肯定齐王的条件【仁心】;第三步:宕开一笔,得出齐王“能而不为”的结论,并证明其谬,断其退路;第四步:重拾话题,正面主张推己及人,推不忍禽兽之心于百姓,并将此作为王道的途径;第五步:剖析齐王能行王道而不为的真实目的及灾难性后果,摆出具体措施。齐桓晋文之事中心思路艺术特色保民而王不忍之心不为与不能仁政蓝图具体措施迂回曲折气势磅礴朴素真诚比喻贴切无以,则王乎王说刑于寡妻盖亦反其本矣可得闻与行旅皆欲出于王之涂皆欲赴愬于王无不为已是罔民也同“已”,止同“悦”,高兴通“型”,作榜样通“盍”,何不。通“返”通“欤”,语气词通“途”通“诉”,申诉通“矣”,表示确定语气同“网”,作动词,张开罗网捕捉仲尼之徒无道桓文之事者不识有诸不忍其觳觫彼恶知之王若隐其无罪而就死地述说,谈论。之乎,兼词。恐惧发抖的样子。代词,表疑问,怎么。伤痛、哀怜。无以,则王乎王无异于百姓之以王为爱也是以君子远庖厨也明足以察秋毫之末老吾老,以及人之老幼吾幼,以及人之幼权,然后知轻重度,然后知长短王,行王道以统一天下对……感到奇怪视力用尺量用秤称远离敬爱;老人爱护;幼儿危士臣朝秦楚小固不可以敌大寡固不可以敌众弱固不可以敌强从而刑之五十者可以衣帛矣使动用法。使动用法。加以刑罚。动词。穿。小的势力;大的势力。少的一方;多的一方。弱小的力量;强大的力量。吾何爱一牛此心之所以合于王者老吾老,以及人之老至于兄弟不推恩无以保妻子莅中国而抚四夷也然则小固不可以敌大然后从而刑之吝啬……的原因用来推及到到了……妻子儿女中原地区可以凭借跟随着……1.保民而王,莫之能御也。2.我非爱其财而易之以羊也,宜乎百姓之谓我爱也。3.无伤也,是乃仁术也,见牛未见羊也。4.舆薪之不见,为不用明焉;百姓之不见保,为不用恩焉。5.老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼:天下可运于掌。6.以若所为,求若所欲,犹缘木而求鱼也。翻译下列语句,并揣摩句中加线词语的含义卸:抵御易:换宜:应该、应当乃:是第一个“见”:看见第二个“见”:被及:推及、推广到缘:攀登、爬判断句是乃仁术也夫子之谓也是诚不能也是折枝之类也是罔民也百姓之不见保被动句有牵牛而过堂下者将以衅钟将以求吾所大欲也省略句臣未之闻也莫之能御也何由知吾可也牛何之然则一羽之不举舆薪之不见何以异未之有也王坐于堂上构怨于诸侯使天下仕者皆欲立于王之朝状语后置句孟子谓齐宣王曰:“王之臣有托其妻子于其友而之楚游者,比及反也,则冻馁其妻子,则如之何?”王曰:“弃之。”曰:“士师(狱官)不能治士,则如之何?”王曰:“已之。”曰:...