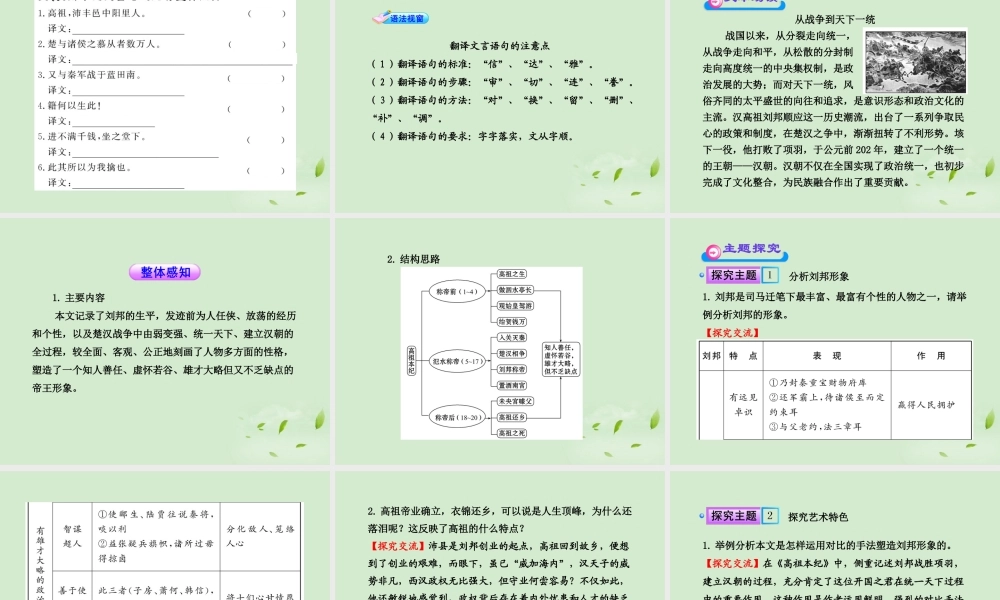

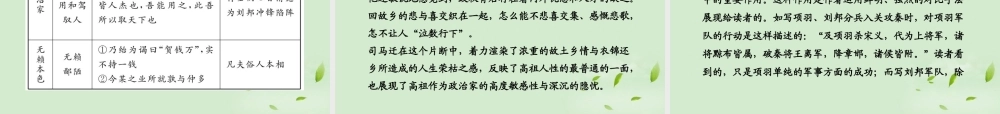

理解、推断实词词义的方法 1. 借助语法特点,分析推断词义 即根据词在句中的语法地位(如所作成分,与它词的搭配关系、修饰关系等)来推知词义。如名词、形容词一般不能带宾语;主语一般由名词或代词充当,谓语前一般由副词或形容词修饰限制等。 2. 根据具体语境确定 根据上下文去推断,如:“齐武成帝子琅邪王,太子母弟也。生而聪慧,帝及后并笃爱之,衣服饮食,与东宫相准。帝每面称之曰:‘此黠儿也,当有所成。’” “ 黠”在现代汉语中是贬义词,是狡猾的意思。但在上文特定的语境里,它并非贬义。上文中与“黠”的词义相关的词句有:( 1 )“生而聪慧”;( 2 )“帝及后并笃爱之”;( 3 )“帝每面称之”。由此可见,“黠”在此处应为褒义,只能译为“聪慧”,这个例子告诉我们,文言实词的词义推断要防止褒贬失当。 3. 利用构词特点推断词义 古汉语中不少词语是由并列成分构成的,意思或相近或相反,利用这种构词特点也可以正确地解答试题。如:“爷娘闻女来,出郭相扶将。”将:搀扶。“扶”与“将”是同义复词,都是“搀扶”之意,解释正确。名词活用作动词的规律 名词活用作动词是古汉语中词类活用的一种形式,存在以下几种情况,一般为名词活用作动词 1. 名词带宾语,则这个名词活用作动词。两个名词连用,句中又无作谓语的动词,那么其中可能有一个名词活用作动词。 2. 名词带状语,则这个名词活用作动词。( 1 )副词修饰名词;( 2 )介词结构修饰名词;( 3 )名词带动词性状语。 3. 名词带补语,则这个名词活用作动词。 4. 要求和动词连用的一些特殊词语和名词连用,这个名词活用作动词。( 1 )能愿动词带名词,名词动用。表示可能、必要或意愿的词叫能愿动词。例如:可、能、愿、应、宜、当、欲。( 2 )“而”连接一个动词一个名词时,这个名词一般用作动词。( 3 )“所”字后边的名词用作动词。( 4 )要求带动词性宾语的动词,它的名词宾语也要变为动词。( 5 )代词前边的名词用作动词。翻译文言语句的注意点( 1 )翻译语句的标准:“信”、“达”、“雅”。( 2 )翻译语句的步骤:“审”、“切”、“连”、“誊”。( 3 )翻译语句的方法:“对”、“换”、“留”、“删”、“补”、“调”。( 4 )翻译语句的要求:字字落实,文从字顺。从战争到天下一统 战国以来,从分裂走向统一,从战争走向和平,从松散的分封制走向高度统一的中央集权制,是政治发展的大势...