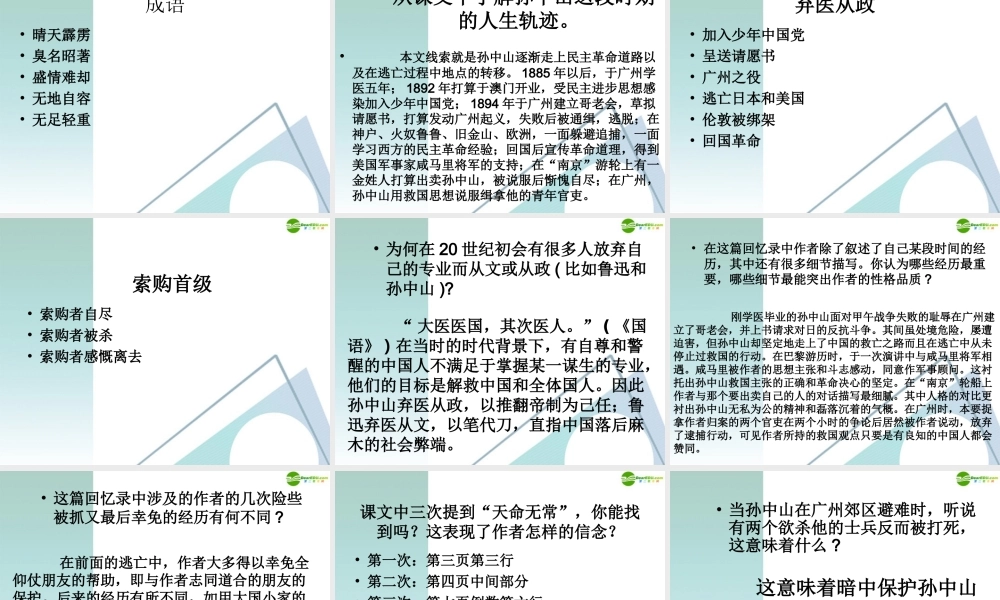

语文:《我的回忆(节选)》课件(语文版必修2 )我的回忆我的回忆 ( 节选 )孙中山教学目的 一、帮助学生了解一般传记、自传及回忆录的区别和回忆录 的特点。 二、让学生在了解时代和社会背景的基础上,了解孙中山的人生轨迹和内心情感世界,从中获得有益的人生启示。 三、让学生尝试人物传记的写作。一般传记、自传的区别• 自传与一般传记的区别: • 从形式看,自传没有传记完整,传记一般记录传主的一生经历。自传由于作者就是传主,因此不可能写出自己完整的一生。• 从方法上看,自传比传记更自由,主观性更强,客观性相对较弱。传记恰好相反。 回忆录• 回忆录是传记的一种特殊形式,是作者回忆自己的生平或生平中的某一阶段,它是作者的亲身经历,其中必然包含自传的成分。 回忆录的特点回忆录同一般的传记或自传相比,有几个不特点:• 回忆录涉及的生活面一般比较广阔,回忆录同当代社会生活总是紧密地联系在一起,时间上没有很大差距。• 回忆录的形式极为自由,有些作者完整和连贯地叙述比较长的一段时间中的经历,也有的回忆生活中的某些互不相干的片段。• 由于回忆录是作者的亲历、亲见、亲闻,所以一般比较真切,常包含许多轶事、对话和细节。作者简介• 1866 年 11 月 12 日 ( 清同治五年十月初六 ) 出生于一个农民家庭。 • 孙中山是中国近代民主革命的伟大先行者。名文,幼名帝象;字德明,号日新,后改逸仙;在日本从事革命活动时曾化名中山樵。广东香山 ( 今中山市 )翠亨村人。• 孙中山幼时即参加生产劳动,了解人民的深重疾苦。在青少年时代受到广东人民斗争传统的影响,向往太平天国的革命事业。 1879 年 ( 光绪五年 ) ,孙中山随母赴檀香山。先后在檀香山、广州、香港等地比较系统地接受西方式的近代教育。 1894 年,孙中山上书直隶总督、北洋大臣李鸿章,提出“人能尽其才,地能尽其利,物能尽其用,货能畅其流”的改革主张,但未被接受。 1894 年 11 月,孙中山从上海去檀香山,为挽救危亡,振兴中华,组织兴中会,以“驱除鞑虏,恢复中国,创立合众政府”为誓词。 1896 年 10 月,孙中山详细考察欧美各国的经济政治状况,看到西方社会存在的一些弊端,研究了多种流派的政治学说,并与欧美各国进步人士接触,产生了具有特色的民生主义理论,三民主义思想由此初步形成。 生字词皈 ( guī ) 依 薪 ( xīn) 饷(xiǎng)胡髭 ( zī ) 踝 (huái) 骨 昭 ...