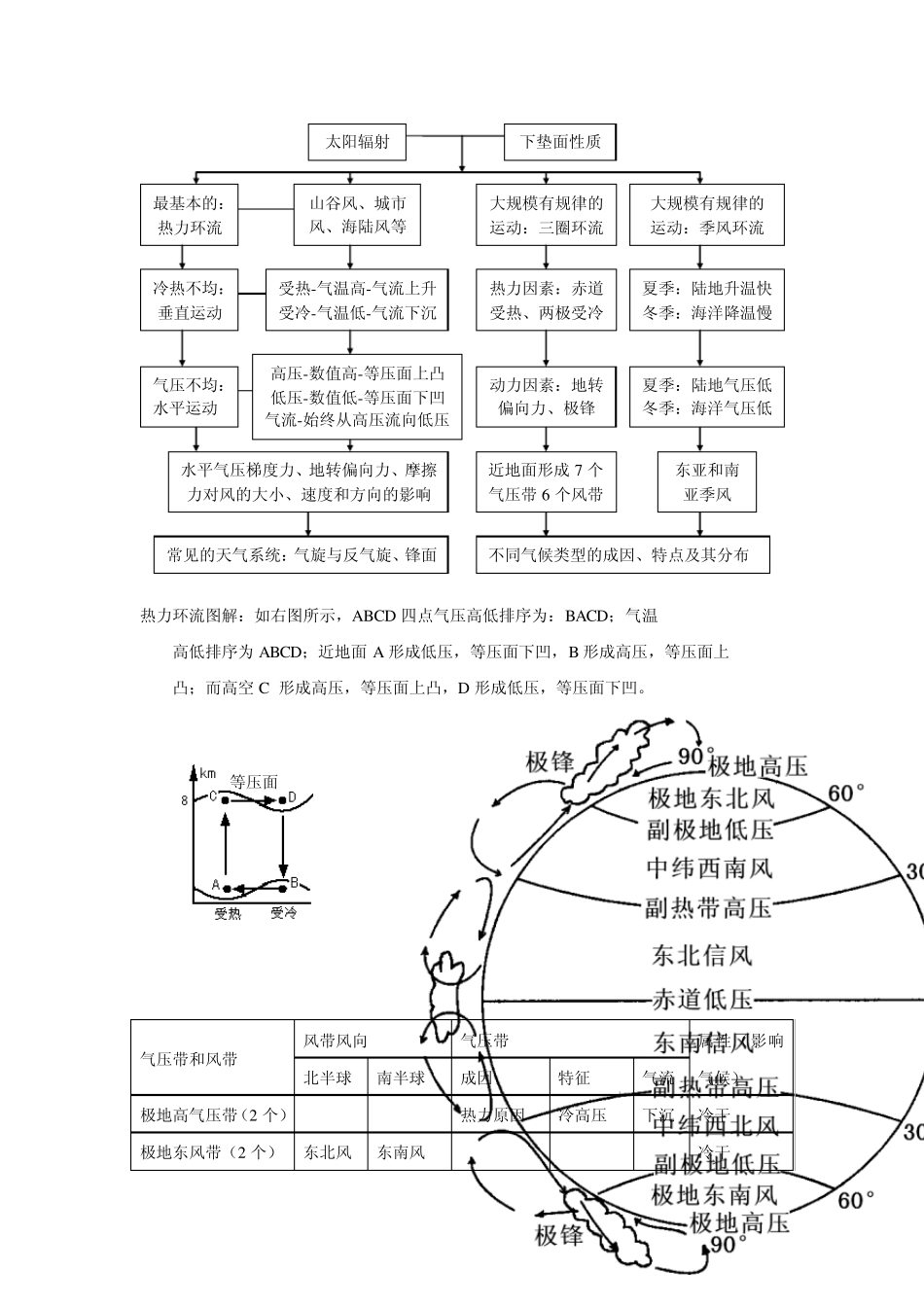

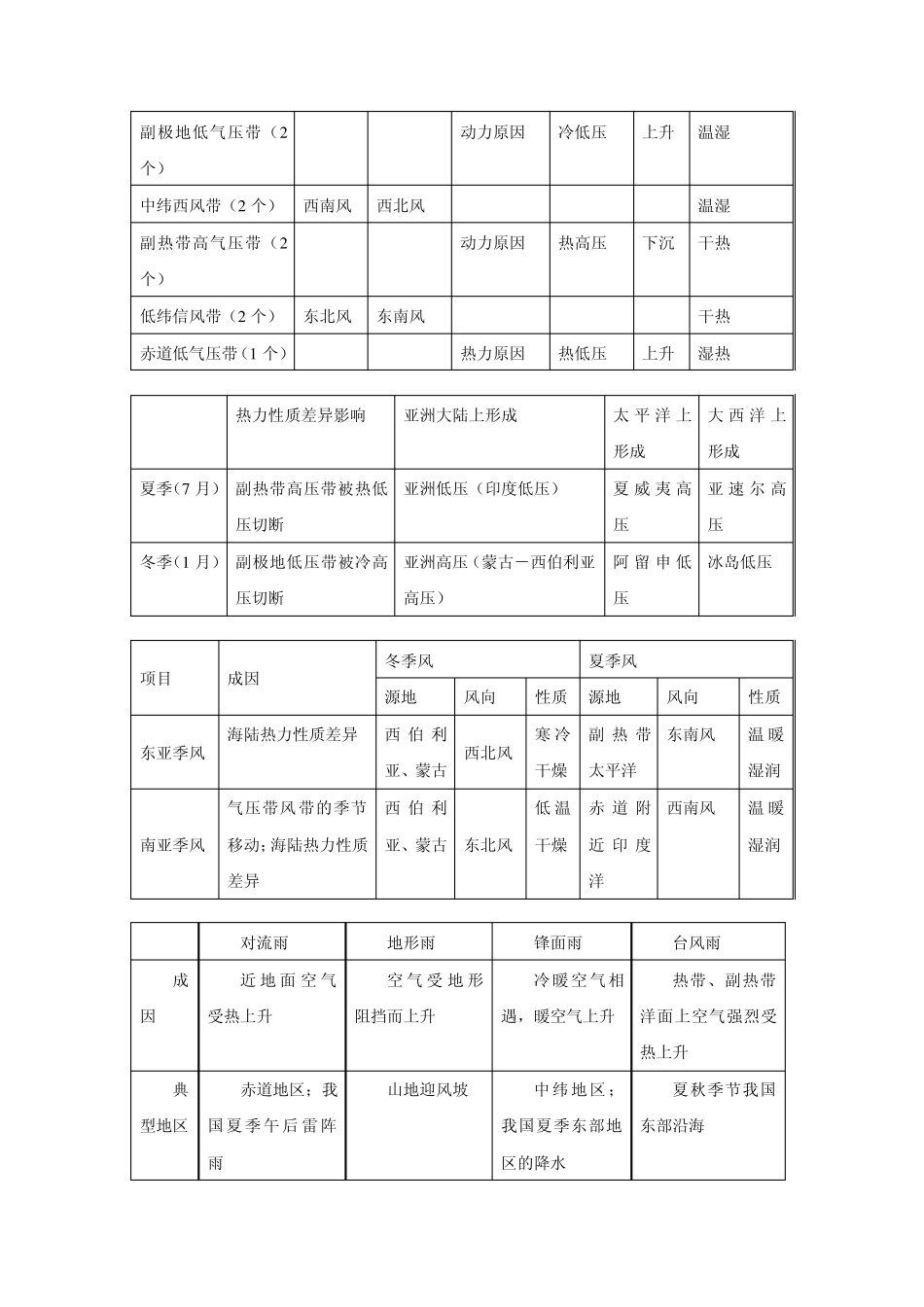

热力环流图解:如右图所示,ABCD 四点气压高低排序为:BACD;气温 高低排序为ABCD;近地面A 形成低压,等压面下凹,B 形成高压,等压面上 凸;而高空C 形成高压,等压面上凸,D 形成低压,等压面下凹。 气压带和风带 风带风向 气压带 属性(影响气候) 北半球 南半球 成因 特征 气流 极地高气压带(2 个) 热力原因 冷高压 下沉 冷干 极地东风带(2 个) 东北风 东南风 冷干 冷热不均:垂直运动 受热-气温高-气流上升 受冷-气温低-气流下沉 最基本的: 热力环流 大规模有规律的运动:季风环流 热力因素:赤道受热、两极受冷 夏季:陆地升温快冬季:海洋降温慢 气压不均:水平运动 高压-数值高-等压面上凸 低压-数值低-等压面下凹 气流-始终从高压流向低压 动力因素:地转偏向力、极锋 夏季:陆地气压低 冬季:海洋气压低 水平气压梯度力、地转偏向力、摩擦力对风的大小、速度和方向的影响 近地面形成7 个气压带6 个风带 东亚和南亚季风 大规模有规律的运动:三圈环流 太阳辐射 山谷风、城市风、海陆风等 下垫面性质 常见的天气系统:气旋与反气旋、锋面 不同气候类型的成因、特点及其分布 等压面 副极地低气压带(2个) 动力原因 冷低压 上升 温湿 中纬西风带(2 个) 西南风 西北风 温湿 副热带高气压带(2个) 动力原因 热高压 下沉 干热 低纬信风带(2 个) 东北风 东南风 干热 赤道低气压带(1 个) 热力原因 热低压 上升 湿热 热力性质差异影响 亚洲大陆上形成 太平洋上形成 大西洋上形成 夏季(7 月) 副热带高压带被热低压切断 亚洲低压(印度低压) 夏威夷高压 亚速尔高压 冬季(1 月) 副极地低压带被冷高压切断 亚洲高压(蒙古-西伯利亚高压) 阿留申低压 冰岛低压 项目 成因 冬季风 夏季风 源地 风向 性质 源地 风向 性质 东亚季风 海陆热力性质差异 西伯利亚、蒙古 西北风 寒 冷干燥 副热带太平洋 东南风 温暖湿润 南亚季风 气压带风带的季节移动;海陆热力性质差异 西伯利亚、蒙古 东北风 低温干燥 赤道附近 印度洋 西南风 温暖湿润 对流雨 地形雨 锋面雨 台风雨 成因 近 地面 空 气受热上升 空 气受 地形阻挡而上升 冷暖空气相遇,暖空气上升 热带、副热带洋面上空气强烈受热上升 典型地区 赤道地区;我国夏季午后 雷阵雨 山地迎风坡 中纬地区;我国夏季东部地区的降水 夏秋季...