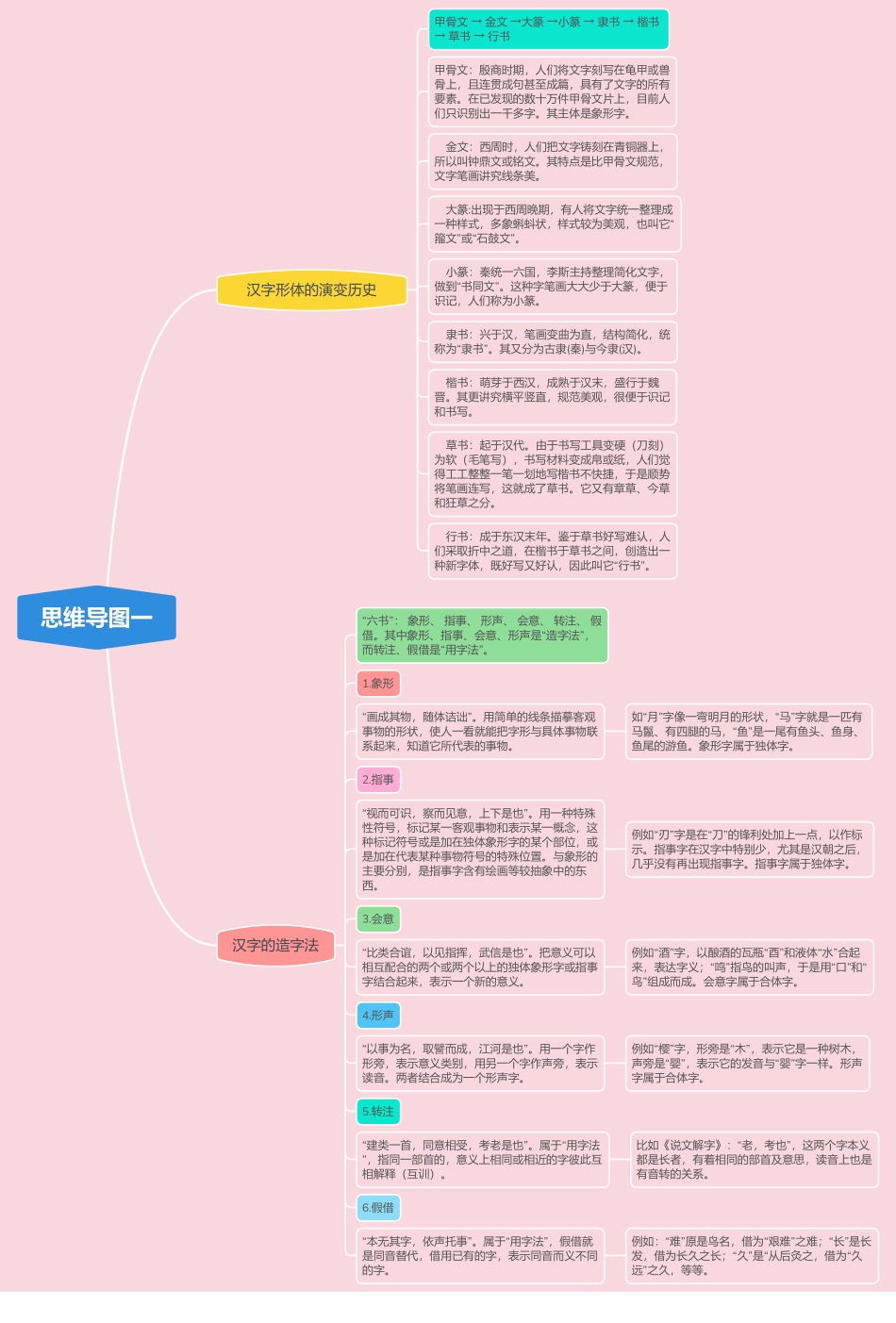

思维导图一 汉字的造字法 汉字形体的演变历史 甲骨文 → 金文 →大篆 →小篆 → 隶书 → 楷书 → 草书 → 行书 甲骨文:殷商时期,人们将文字刻写在龟甲或兽 骨上,且连贯成句甚至成篇,具有了文字的所有 要素。在已发现的数十万件甲骨文片上,目前人 们只识别出一千多字。其主体是象形字。 金文:西周时,人们把文字铸刻在青铜器上, 所以叫钟鼎文或铭文。其特点是比甲骨文规范, 文字笔画讲究线条美。 大篆:出现于西周晚期,有人将文字统一整理成 一种样式,多象蝌蚪状,样式较为美观,也叫它“ 籀文”或“石鼓文”。 小篆:秦统一六国,李斯主持整理简化文字, 做到“书同文”。这种字笔画大大少于大篆,便于 识记,人们称为小篆。 隶书:兴于汉,笔画变曲为直,结构简化,统 称为“隶书”。其又分为古隶(秦)与今隶(汉)。 楷书:萌芽于西汉,成熟于汉末,盛行于魏 晋。其更讲究横平竖直,规范美观,很便于识记 和书写。 草书:起于汉代。由于书写工具变硬(刀刻) 为软(毛笔写),书写材料变成帛或纸,人们觉 得工工整整一笔一划地写楷书不快捷,于是顺势 将笔画连写,这就成了草书。它又有章草、今草 和狂草之分。 行书:成于东汉末年。鉴于草书好写难认,人 们采取折中之道,在楷书于草书之间,创造出一 种新字体,既好写又好认,因此叫它“行书”。 “六书”: 象形、 指事、 形声、 会意、 转注、 假 借。其中象形、指事、会意、形声是“造字法”, 而转注、假借是“用字法”。 1.象形 “画成其物,随体诘诎”。用简单的线条描摹客观 事物的形状,使人一看就能把字形与具体事物联 系起来,知道它所代表的事物。 2.指事 “视而可识,察而见意,上下是也”。用一种特殊 性符号,标记某一客观事物和表示某一概念,这 种标记符号或是加在独体象形字的某个部位,或 是加在代表某种事物符号的特殊位置。与象形的 主要分别,是指事字含有绘画等较抽象中的东 西。 3.会意 “比类合谊,以见指挥,武信是也”。把意义可以 相互配合的两个或两个以上的独体象形字或指事 字结合起来,表示一个新的意义。 4.形声 “以事为名,取譬而成,江河是也”。用一个字作 形旁,表示意义类别,用另一个字作声旁,表示 读音。两者结合成为一个形声字。 5.转注 “建类一首,同意相受,考老是也”。属于“用字法 ”,指同一部首的,意义上相同或相近的字彼此互 相解释(互训)。 6.假借 ...