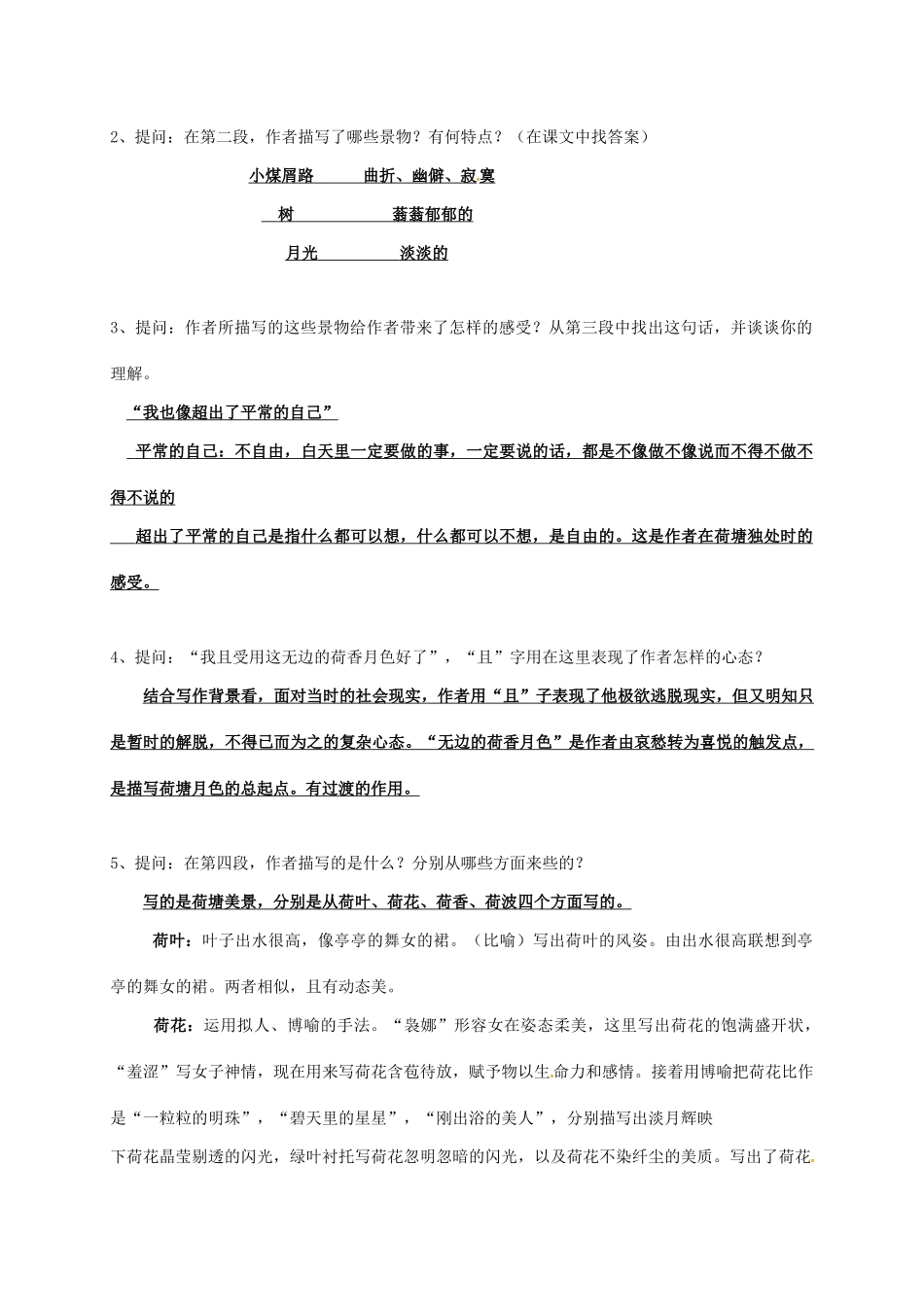

《荷塘月色》一、学习目标1、 品味语言,体会文中的意境美。2、 把握写景抒情散文情景交融的特点。3、 学习作者运用语言的技巧:比喻、拟人、通感、动词、叠词的巧妙运用。二、自主学习1、了解作者作者朱自清(1898—1948),原名自华,字佩弦,号秋实。祖籍浙江绍兴,1898 年生于江苏东海。1903 年随家定居扬州,所以自称“我是扬州人”。1916 年中学毕业后,考入北 京大学预科班,次年,为了勉励自己有困境中不丧志,不灰心,保持清白,不与坏人同流合污,便取《楚辞·卜居》,“宁廉洁正直以自清乎”中“自清”二字,改名“朱自清”,考入本科哲学系。毕业后在江苏、浙江等地的中学任教。 上大学时,朱自清开始创作新诗,1923 年发表的长诗《毁灭》,震动了当时的诗坛。1929 年出版诗集《踪迹》,1925 年任清华大学教授,创作转向散文,同时开始研究古典文学。1928 年出版散文集《背影》,成了著名的散文作家。1948 年 8 月病逝于北京。他是诗人、散文家、学者,又是民主战士、爱国知识分子。毛泽东同志曾在《别了,司徒雷登》一文中说:“朱自清一身重病,宁可饿死,不领美国的‘救济粮’。……”“表现了我们民族的英雄气概”。著作有《朱自清全集》。2、请阅读背景资料,分析作者的心态,结合写作背景略谈自读感受。 本文写于 1927 年 7 月,正是蒋介石发动“四•一二”反革命政变之后,白色恐怖笼罩着中国大地,这时,蒋介石叛变革命,中国处于一片黑暗之中。在此之前,朱自清作为“大时代中一名小卒”,一直在呐喊和斗争,但是在四一二政变之后,却从斗争的“十字街头”,钻进古典文学的“象牙之塔”。但是作者既做不到投笔从戎,拿起枪来革命,但又始终平息不了对黑暗现实产生的不满与憎恶,作者对生活感到惶惑矛盾,内心是抑郁的,是始终无法平静的。我们来了解这时期作者的思想,看看他的自我表白: “在旧时代正在崩坏,新局面尚未到来的时候,衰颓与骚动使得大家惶惶然……只有参加革命或反革命,才能解决这惶惶然。不能或不愿参加这种实际行动时,便只有暂时逃避的一法……在这三条路里,我将 选择那一条呢?……我既不能参加革命或反革命,总得找一个依据,才可以姑作安心地过日子…我终于在国学里找着了一个题目。”(《那里走》) “这几天似乎有些异样,像一叶扁舟在无边的大海上,像一个猎人在无尽的森林里…心里是一团乱麻,也可以说是一团火。似乎在挣扎着,要明白些什么,但似乎什么也没有明白” (《一...