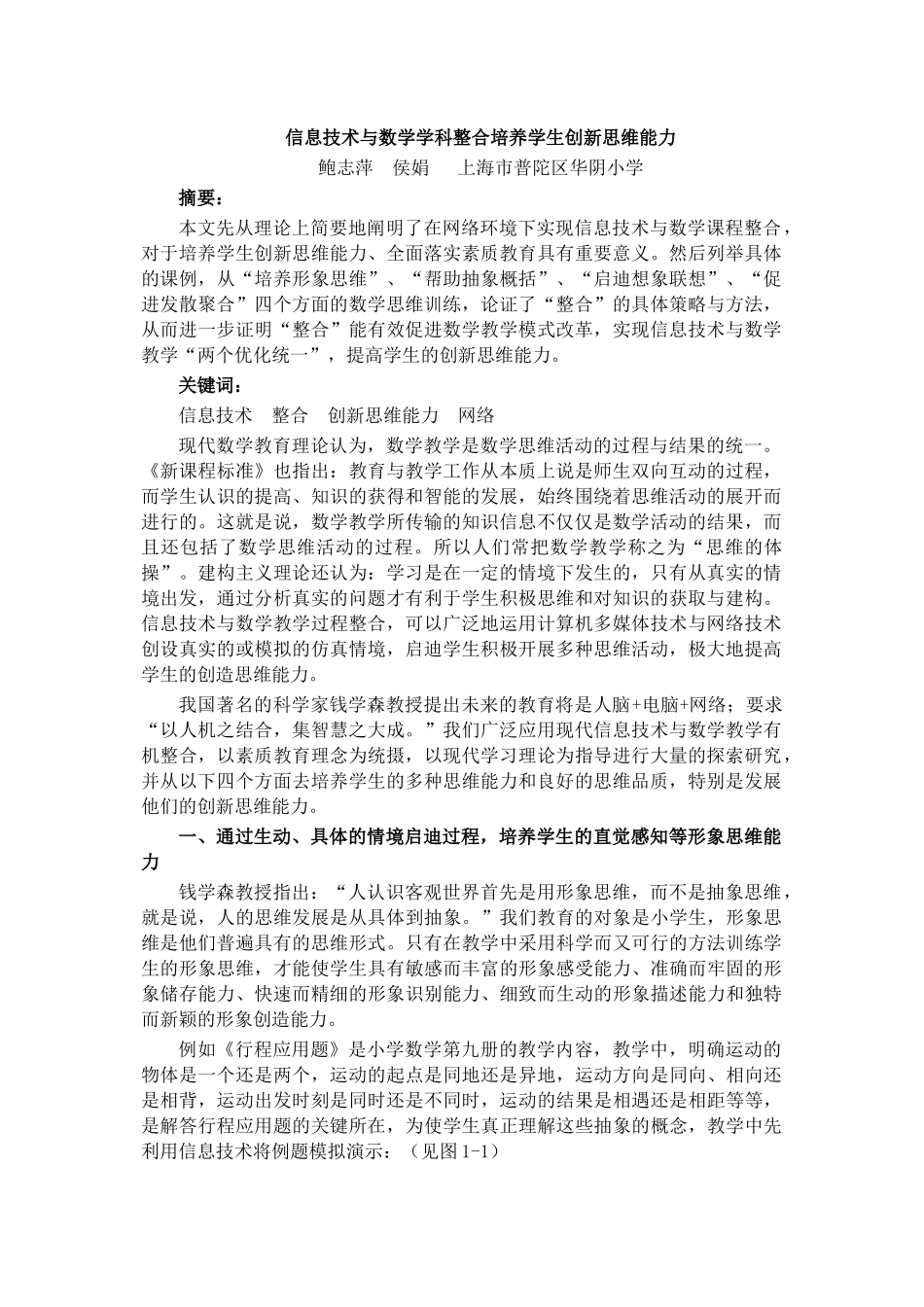

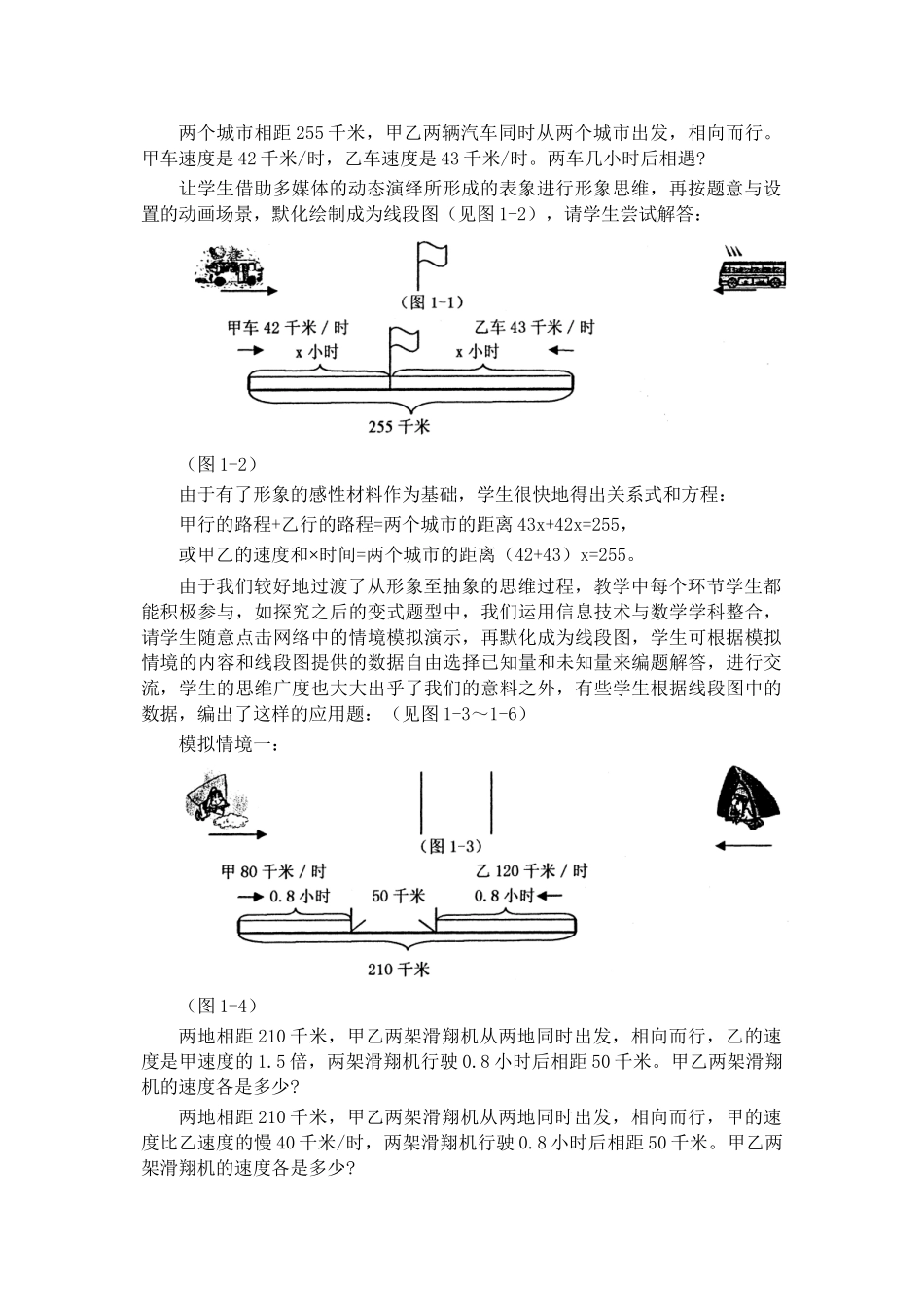

信息技术与数学学科整合培养学生创新思维能力鲍志萍侯娟上海市普陀区华阴小学摘要:本文先从理论上简要地阐明了在网络环境下实现信息技术与数学课程整合,对于培养学生创新思维能力、全面落实素质教育具有重要意义。然后列举具体的课例,从“培养形象思维”、“帮助抽象概括”、“启迪想象联想”、“促进发散聚合”四个方面的数学思维训练,论证了“整合”的具体策略与方法,从而进一步证明“整合”能有效促进数学教学模式改革,实现信息技术与数学教学“两个优化统一”,提高学生的创新思维能力。关键词:信息技术整合创新思维能力网络现代数学教育理论认为,数学教学是数学思维活动的过程与结果的统一。《新课程标准》也指出:教育与教学工作从本质上说是师生双向互动的过程,而学生认识的提高、知识的获得和智能的发展,始终围绕着思维活动的展开而进行的。这就是说,数学教学所传输的知识信息不仅仅是数学活动的结果,而且还包括了数学思维活动的过程。所以人们常把数学教学称之为“思维的体操”。建构主义理论还认为:学习是在一定的情境下发生的,只有从真实的情境出发,通过分析真实的问题才有利于学生积极思维和对知识的获取与建构。信息技术与数学教学过程整合,可以广泛地运用计算机多媒体技术与网络技术创设真实的或模拟的仿真情境,启迪学生积极开展多种思维活动,极大地提高学生的创造思维能力。我国著名的科学家钱学森教授提出未来的教育将是人脑+电脑+网络;要求“以人机之结合,集智慧之大成。”我们广泛应用现代信息技术与数学教学有机整合,以素质教育理念为统摄,以现代学习理论为指导进行大量的探索研究,并从以下四个方面去培养学生的多种思维能力和良好的思维品质,特别是发展他们的创新思维能力。一、通过生动、具体的情境启迪过程,培养学生的直觉感知等形象思维能力钱学森教授指出:“人认识客观世界首先是用形象思维,而不是抽象思维,就是说,人的思维发展是从具体到抽象。”我们教育的对象是小学生,形象思维是他们普遍具有的思维形式。只有在教学中采用科学而又可行的方法训练学生的形象思维,才能使学生具有敏感而丰富的形象感受能力、准确而牢固的形象储存能力、快速而精细的形象识别能力、细致而生动的形象描述能力和独特而新颖的形象创造能力。例如《行程应用题》是小学数学第九册的教学内容,教学中,明确运动的物体是一个还是两个,运动的起点是同地还是异地,运动方向是同向、相向还是相背,运动出发时刻是同时还是不同时,运动的结果是相遇还是相距等等,是解答行程应用题的关键所在,为使学生真正理解这些抽象的概念,教学中先利用信息技术将例题模拟演示:(见图1-1)两个城市相距255千米,甲乙两辆汽车同时从两个城市出发,相向而行。甲车速度是42千米/时,乙车速度是43千米/时。两车几小时后相遇?让学生借助多媒体的动态演绎所形成的表象进行形象思维,再按题意与设置的动画场景,默化绘制成为线段图(见图1-2),请学生尝试解答:(图1-2)由于有了形象的感性材料作为基础,学生很快地得出关系式和方程:甲行的路程+乙行的路程=两个城市的距离43x+42x=255,或甲乙的速度和×时间=两个城市的距离(42+43)x=255。由于我们较好地过渡了从形象至抽象的思维过程,教学中每个环节学生都能积极参与,如探究之后的变式题型中,我们运用信息技术与数学学科整合,请学生随意点击网络中的情境模拟演示,再默化成为线段图,学生可根据模拟情境的内容和线段图提供的数据自由选择已知量和未知量来编题解答,进行交流,学生的思维广度也大大出乎了我们的意料之外,有些学生根据线段图中的数据,编出了这样的应用题:(见图1-3~1-6)模拟情境一:(图1-4)两地相距210千米,甲乙两架滑翔机从两地同时出发,相向而行,乙的速度是甲速度的1.5倍,两架滑翔机行驶0.8小时后相距50千米。甲乙两架滑翔机的速度各是多少?两地相距210千米,甲乙两架滑翔机从两地同时出发,相向而行,甲的速度比乙速度的慢40千米/时,两架滑翔机行驶0.8小时后相距50千米。甲乙两架滑翔机的速度各是多少?模拟情境二:(图1-6)甲乙两船同时从码头出发,向背而行,甲船的速度是70...