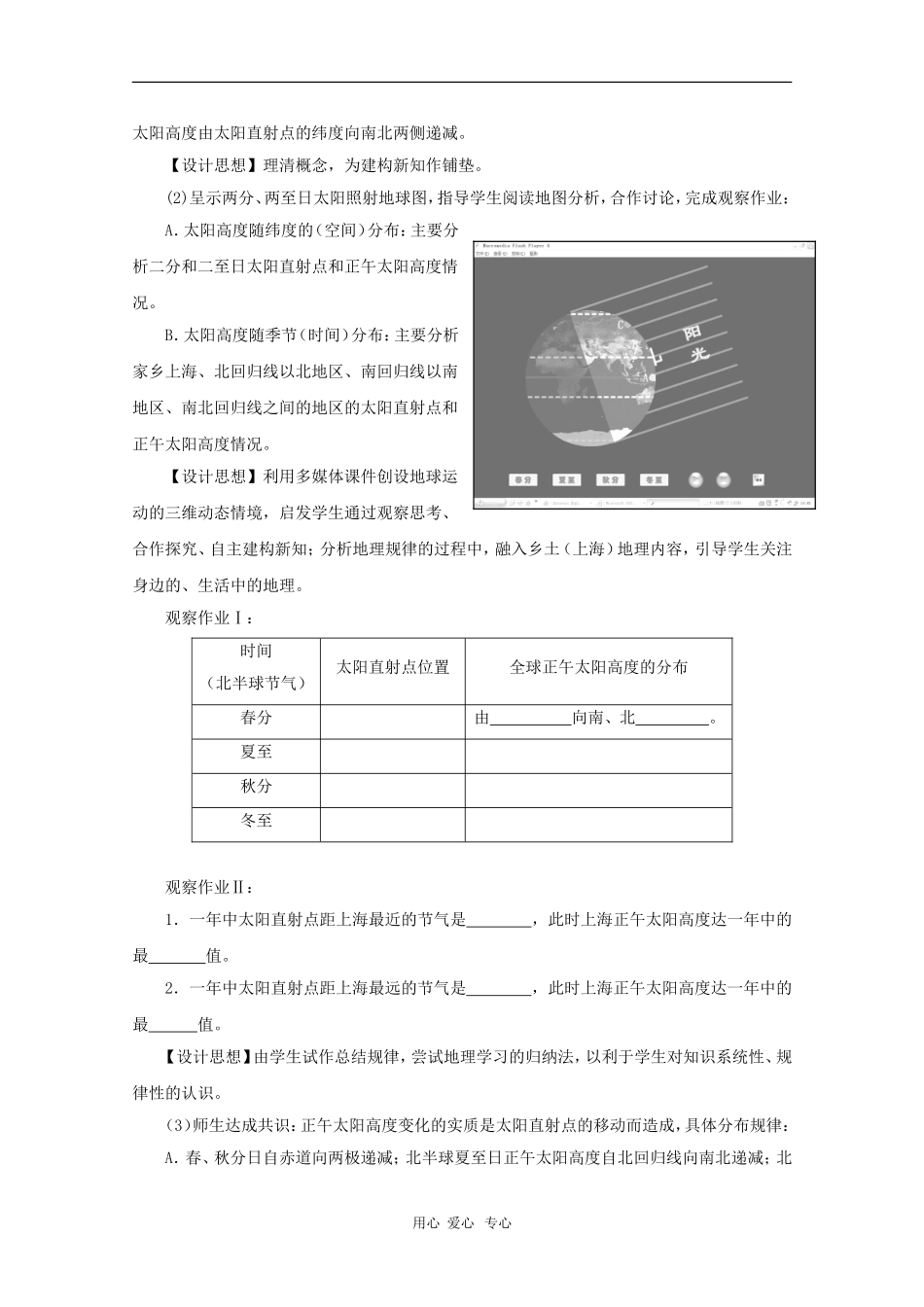

课题6地球公转与季节一、教学内容与说明1.教学内容地球上正午太阳高度和昼夜长短的变化规律以及由此产生的季节变化。2.地位和作用本节内容是高中地理第二篇“宇宙环境”的组成部分,主要是正午太阳高度和昼夜长短的变化以及由此产生的季节变化,这一内容的学习将使学生对地球所处的宇宙环境有进一步的认识,形成正确的人地观。二、教学目标(一)知识与技能1.能说出正午太阳高度和昼夜长短的变化规律以及由此产生的季节变化,并能说明变化的原因。2.通过阅读地球公转运动演示图及太阳照射地球表面图等地理图像资料,分析归纳地理现象的成因及变化规律,并运用所学知识对一些相关的地理现象作出判断和解释。(二)过程与方法1.通过阅读地球公转运动演示图及太阳照射地球表面图等,思考分析地球上昼夜长短和正午太阳高度的变化规律以及由此产生的季节变化。2.参与和体验合作、探究的学习方式。(三)情感、态度与价值观通过一定情境下的自主和合作式的探究学习,激发学习地理的兴趣和勇于探索的科学精神。三、教学重点、难点1.重点:昼夜长短和正午太阳高度的变化规律以及由此产生的季节变化。2.难点:昼夜长短和正午太阳高度的变化原因。四、教学安排1课时。五、教学过程(一)引入新课教师利用学生对当地(上海)季节变化的亲身体验为情境设计问题:生活在上海的人,一年中可以明显地感受到四季的变化,那么为什么会有季节的变化?夏天的白昼时间与冬天比较哪一个长?阳光下,夏天中午人的影子与冬天相比哪一个长?为什么?用心爱心专心【设计思想】由身边的正午太阳高度和昼夜长短变化现象引发学生探究新知的兴趣,引出新课内容。(二)新课教学1.复习地球公转运动及太阳直射点南北移动的特点(1)呈示地球公转示意图,学生回忆地球自转、公转运动的特点:公转时地轴倾斜于黄道面,夹角为66°34′;黄赤交角目前为23°26′;在公转过程中,地轴的空间指向和黄赤交角大小保持不变,在公转过程中太阳直射点相应在南北回归线之间移动。【设计思想】联系旧知,调动学生原有的知识背景来建构新知识,“太阳直射点的移动”是本节课建构新知的重要基点(生长点),这里突出太阳直射点的移动规律,加强对旧识的记忆,更是为了便于对新知的理解(2)教师承转:正午太阳高度和昼夜长短变化以及季节的变化,实质都是由于太阳直射点的周年回归运动造成的,下面来探究在地球公转过程中,正午太阳高度和昼夜长短是如何变化的?又有什么变化规律?2.正午太阳高度的变化(1)呈示太阳照射地球表面示意图(一)。进一步明确太阳高度、正午太阳高度的概念;太阳直射点所在纬线正午太阳高度最大,为90°。请学生读图比较图中不同纬度的各点正午太阳高度的大小,并得出结论:同一时刻,正午用心爱心专心太阳高度由太阳直射点的纬度向南北两侧递减。【设计思想】理清概念,为建构新知作铺垫。(2)呈示两分、两至日太阳照射地球图,指导学生阅读地图分析,合作讨论,完成观察作业:A.太阳高度随纬度的(空间)分布:主要分析二分和二至日太阳直射点和正午太阳高度情况。B.太阳高度随季节(时间)分布:主要分析家乡上海、北回归线以北地区、南回归线以南地区、南北回归线之间的地区的太阳直射点和正午太阳高度情况。【设计思想】利用多媒体课件创设地球运动的三维动态情境,启发学生通过观察思考、合作探究、自主建构新知;分析地理规律的过程中,融入乡土(上海)地理内容,引导学生关注身边的、生活中的地理。观察作业Ⅰ:时间(北半球节气)太阳直射点位置全球正午太阳高度的分布春分由向南、北。夏至秋分冬至观察作业Ⅱ:1.一年中太阳直射点距上海最近的节气是,此时上海正午太阳高度达一年中的最值。2.一年中太阳直射点距上海最远的节气是,此时上海正午太阳高度达一年中的最值。【设计思想】由学生试作总结规律,尝试地理学习的归纳法,以利于学生对知识系统性、规律性的认识。(3)师生达成共识:正午太阳高度变化的实质是太阳直射点的移动而造成,具体分布规律:A.春、秋分日自赤道向两极递减;北半球夏至日正午太阳高度自北回归线向南北递减;北用心爱心专心半球冬至日正午太阳高度...