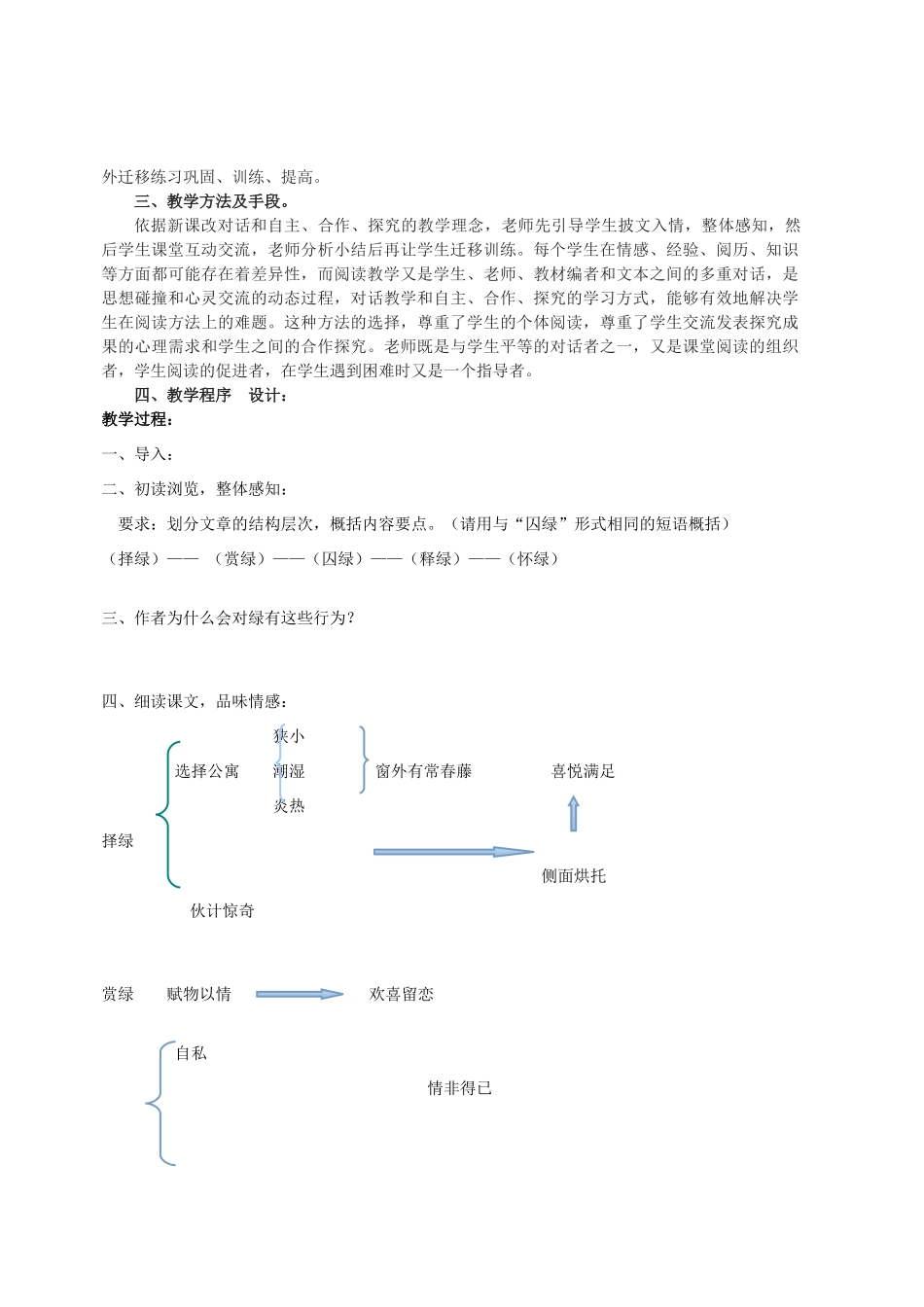

《囚绿记》说课稿一、教材分析。1.教材所处的地位及作用。《囚绿记》是我国现代作家、翻译家陆蠡在抗日战争爆发后写成的一篇咏物抒情的散文。课文讲述了作者与常春藤绿枝条的一段“交往”的经历,描绘了绿枝条的生命状态和“性格特点”,也写出了作者的生存状况和真挚心愿,含蓄地揭示了华北地区人民面临日本帝国主义侵略的苦难命运,象征着作者和广大人民坚贞不屈的民族气节。由于它的写景状物很有特点,表达情意含蓄蕴藉,很适合高中学生朗读、赏析。人教(实验)版将它放在高一年必修Ⅱ,与《荷塘月色》、《故都的秋》、一起,组成“阅读鉴赏”的第一单元。这几篇课文有写景精美、意蕴深刻、语言优美的共性,而《囚绿记》又以其写景状物新颖独特、含蓄蕴藉,写出了景物的灵性而别于其它三篇。在必修模块中,写景状物的现代散文只有这一个单元,考虑到义务教育阶段与普通高中《语文课程标准》在阅读散文的要求上由“欣赏”提升到“鉴赏”的层次,所以应指导学生对其鉴赏,充分发挥文本的示范作用,实现新课标的教学目标。2.教材内容分析。本文发表于1940年。作者在北平的一家公寓外发现了一株常春藤,异常惊喜,就将它的柔条牵进屋里。常春藤尽管被“幽囚”在黑暗的小屋里,却固执地向窗外迎着阳光生长。作者去上海前,又将常春藤的柔条移回原来的位置,并祝福它永葆青春。作者借物抒情,表达了对自由的渴望,风格含蓄委婉。本文讲述了作者与常春藤绿枝条的生命状态和“性格特点”,也写出了作者的生存状况和真挚的心愿,含蓄地揭示了华北地区人民面临日本帝国主义侵略的苦难命运,象征着作者和广大人民坚贞不屈的民族气节。三维目标知识与能力1、体会本文咏物抒情的写法,了解作者借窗前的一株常春藤所抒发的思想感情。2、了解本文的构思,体会它结构精巧、变化多姿的特点。3、了解有关语句的深刻含义和表现手法,感受本文语言含蓄优美的特点。一、过程和方法1、通过朗读的方法,使学生能够复述作者囚绿的经过,达到把握全文整体脉络的目的。2、运用启发式教学,引导学生逐步深入课文,使学生能够自主的体会作者的思想感情,领会“绿”的象征意义。二、情感、态度和价值观1、体会作者在文中所寄寓的深沉的爱国情感。2、理解中华民族和一切进步势力不屈服于黑暗势力、顽强抗争、永不气馁的民族精神。教学重点与难点1、通过对课文的学习,体会作者由“爱绿”到“囚绿”再到“释绿”的情感的变化。了解借物抒情,托物寄意散文的鉴赏方法。2、让学生结合作家的经历及文章的写作背景,理解“绿”的象征意义,达到思想上的升华。(确定目标和重点的依据:新课程下的教学理念是用教材教而不是教教材,所以我在课堂上对教材的处理做了大胆的突破,不是像以往分析课文那样的面面俱到,而是抓住标题和文中的几个重点语句引导学生通过批注来研读,在把握课文主要内容的同时,侧重对学习方法进行指导,力求利用四十分钟时间让学生学到一点对自己的发展有用的东西。)3、课程资源的开发与整合。(1)课堂上充分发挥学生的自主性,指导学生进行个性化的阅读,实现学生互动、资源共享及情感交流,分享学习的成果及乐趣。(2)课前教师利用网络、图书等渠道搜集、整理信息,制作多媒体课件以辅助课堂教学,以拓展视野,丰富阅历,激发读书兴趣,扩大知识容量,拓宽学习渠道。二、学法指导。1.学情分析。“授人以鱼,仅享用一时,而授人以渔,将受用一生”。新课改的一个重要理念,就是培养学生自我学习能力,为此我设计如下学习方法:讨论——欣赏——朗读——仿作2.学生在学习过程中的心理调节:关注学生的学习状态,鼓励学生个性化的多元解读,充分肯定其发现与感悟,如果学生表述不全,应帮其分析思路特点,给予其正确的认知指导,使学生既有学习的信心又能接受理性的建议。3.知识建构的方法指导:指导学生由题入文,解题,整体把握全文,然后指导学生抓住文中的重点句、关键词理解思考,以此为突破口来实现对文章内容、情感、思想意义及艺术特色的理解,使学生在理解文意、获得审美体验的同时掌握欣赏散文的方法,形成阅读的能力,再通过课外迁移练习巩固、训练、提高。三、教学方法及手段...