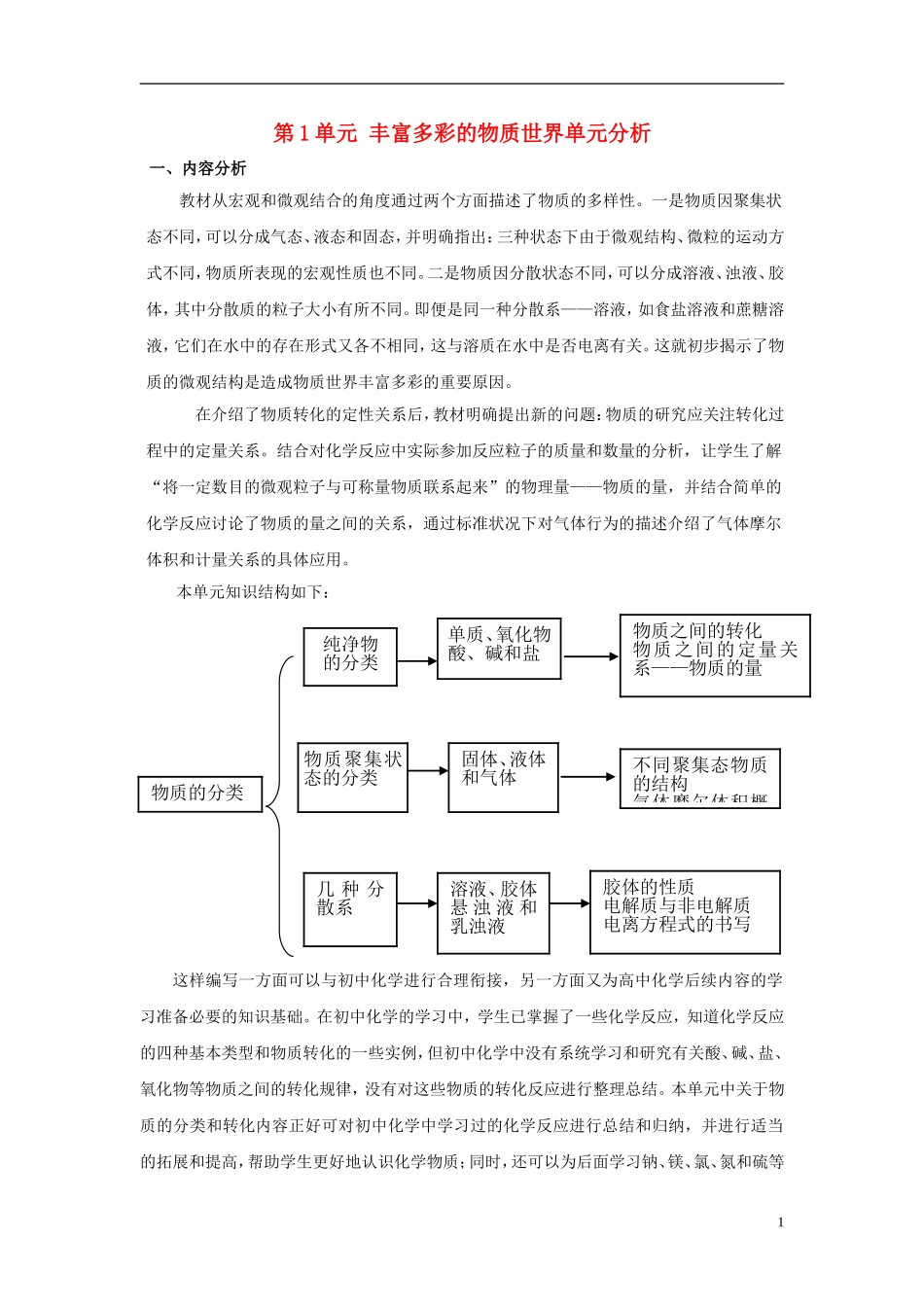

第1单元丰富多彩的物质世界单元分析一、内容分析教材从宏观和微观结合的角度通过两个方面描述了物质的多样性。一是物质因聚集状态不同,可以分成气态、液态和固态,并明确指出:三种状态下由于微观结构、微粒的运动方式不同,物质所表现的宏观性质也不同。二是物质因分散状态不同,可以分成溶液、浊液、胶体,其中分散质的粒子大小有所不同。即便是同一种分散系——溶液,如食盐溶液和蔗糖溶液,它们在水中的存在形式又各不相同,这与溶质在水中是否电离有关。这就初步揭示了物质的微观结构是造成物质世界丰富多彩的重要原因。在介绍了物质转化的定性关系后,教材明确提出新的问题:物质的研究应关注转化过程中的定量关系。结合对化学反应中实际参加反应粒子的质量和数量的分析,让学生了解“将一定数目的微观粒子与可称量物质联系起来”的物理量——物质的量,并结合简单的化学反应讨论了物质的量之间的关系,通过标准状况下对气体行为的描述介绍了气体摩尔体积和计量关系的具体应用。本单元知识结构如下:这样编写一方面可以与初中化学进行合理衔接,另一方面又为高中化学后续内容的学习准备必要的知识基础。在初中化学的学习中,学生已掌握了一些化学反应,知道化学反应的四种基本类型和物质转化的一些实例,但初中化学中没有系统学习和研究有关酸、碱、盐、氧化物等物质之间的转化规律,没有对这些物质的转化反应进行整理总结。本单元中关于物质的分类和转化内容正好可对初中化学中学习过的化学反应进行总结和归纳,并进行适当的拓展和提高,帮助学生更好地认识化学物质;同时,还可以为后面学习钠、镁、氯、氮和硫等1物质之间的转化物质之间的定量关系——物质的量物质的分类物质聚集状态的分类几种分散系纯净物的分类溶液、胶体悬浊液和乳浊液固体、液体和气体单质、氧化物酸、碱和盐不同聚集态物质的结构气体摩尔体积概胶体的性质电解质与非电解质电离方程式的书写元素化合物的性质和转化规律打下必要基础。在初中化学的学习中,学生已经接触过气体物质、固体沉淀、溶液、浊液等具体实例,本单元中有关“物质的聚集状态”、“物质的分散体系”的内容就是在这个基础上引导学生从微观角度理解化学物质的存在状态,在原有基础上提升对化学物质的认识,同时为后续内容的学习准备重要的基础。教材在讲完溶液、胶体后,紧接着安排电解质与非电解质的知识点,这是不同于以往教学内容的。如何理解这种编排呢?首先从教学主题——物质世界来说,胶体与溶液的性质不同,电解质溶液与非电解质溶液的性质也不同,而两种不同都是由分散质存在形式的差异引起的;又正是这样的差异,造成物质世界的丰富多彩性,教师可以自然而巧妙的将两部分知识衔接过渡。其次,下一专题学生将学习许多溶液中的反应、强弱电解质概念、离子反应等知识。这些内容均以电解质和非电解质的知识为基础,这也是专题1必须安排该内容的原因。在具体教学中可设计这样的问题引导过渡:氯化钠、蔗糖溶于水都能形成溶液,它们在水中的存在形式相同吗?它们存在形式的差异导致了其哪些性质上的不同?如何通过实验证明?化学学科中这些知识点之间并没有一个严格的因果关系,它们也就未必存在一个认知框架,规定其必然的先后呈现顺序。专题1的组织线索较以往有较大的变化,全新面貌的演绎需要对化学学科的理解。那些串接一个个知识点的化学思想与内涵,更需要教师用心揣摩,方能避免人为割裂本该凝为一体的知识体系,让学生从整体把握专题1看似纷繁的知识点背后的内在联系,实现其学科知识的体系化。二、目标分析《课程标准》对本部分内容的学习提出了如下要求。(1)能根据物质的组成和性质对物质进行分类。(2)知道化学科学的主要研究对象,知道化学是在分子层次上认识物质和合成新物质的一门科学。(3)了解物质的组成、结构和性质的关系;认识化学变化的本质。(4)认识摩尔是物质的量的基本单位,能用于进行简单的化学计算,体会定量研究的方法对研究和学习化学的重要作用。根据《课程标准》,在教学过程中需要达到如下目标:(1)初步认识物质的科学分类方法,学会从不同角度(尤其是物质的组成和性质角度)对常...