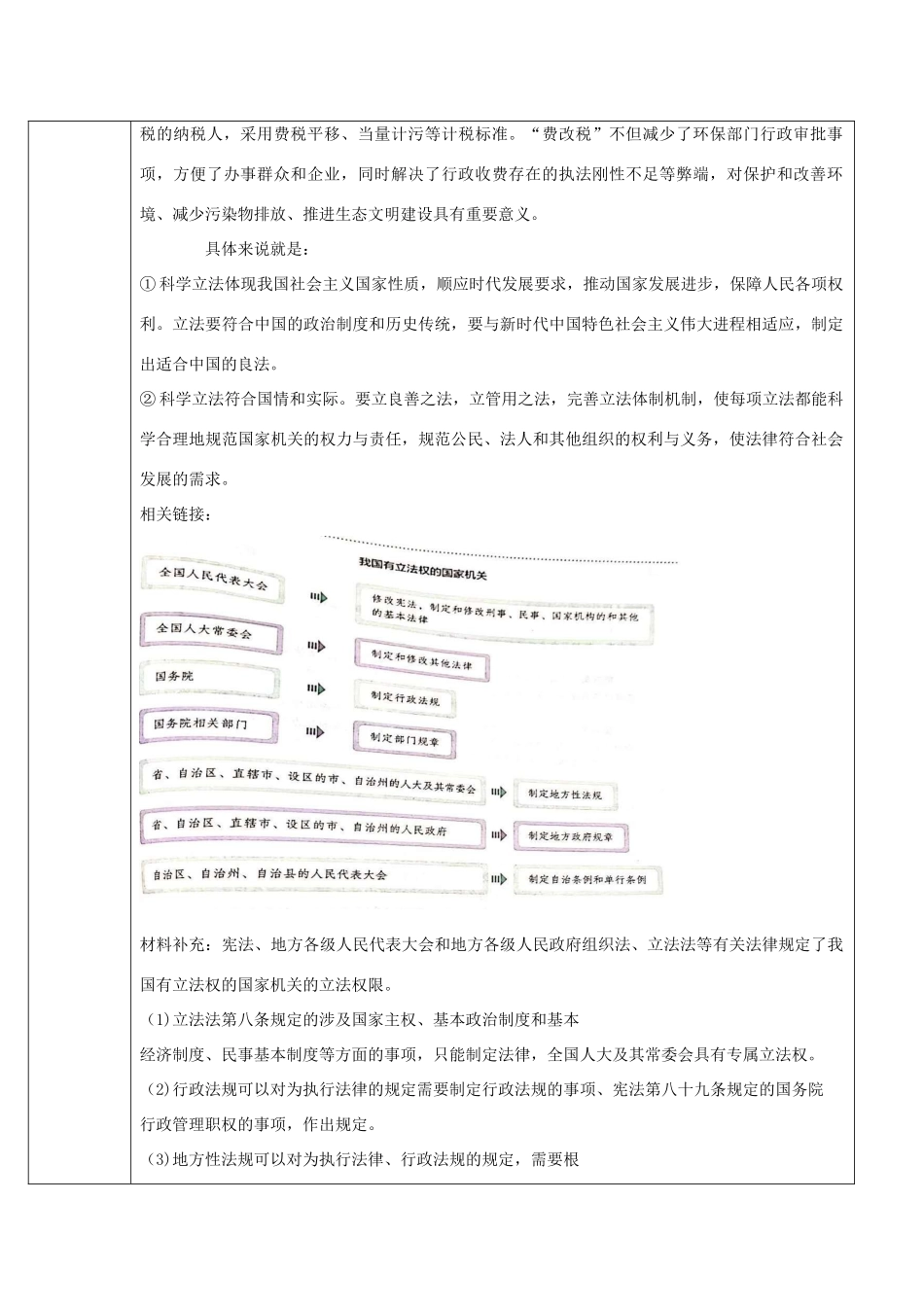

科学立法科目政治课题第九课第一框《科学立法》课时1课时教学目标1.必备知识:科学立法内涵、标准;推进科学立法的要求2.关键能力:能够结合某部法律的制定与修改过程,探究科学立法的内涵,阐明科学立法的重要原则。核心素养1.政治认同:理解、支持、认同立法的过程2.科学精神:正确认识科学立法的内涵、标准和要求3.公共参与:积极主动为国家相关部门的民主立法建言献策教学重难点教学重点:科学立法的标准;推进科学立法的要求教学难点:科学立法的标准;推进科学立法的要求课前准备教具:1、常规教具:黑板、粉笔2、多媒体教学一、导入新课全面依法治国是国家治理的一场深刻革命,实现全面依法治国的目标,必须做到科学立法、严格执法、公正司法、全民守法,在推进法治中国建设的过程中,这四个方面密切联系,相辅相成,缺一不可。科学立法是一国法律体系是否完善的价值判断标准之一,要想做到严格执法、公正司法、全民守法,那么首先应该做到科学立法。什么是科学立法,标准是什么?怎样做到科学立法?就是这节课我们需要学习的。二、新课讲授(一)科学立法的内涵探究一:行政诉讼法的制定与修改1983年,围绕“当事人对主管行政机关给予的行政处罚不服的,可否向人民法院起诉”的问题,社会各界就建立我国行政诉讼制度进行了广泛讨论。过程经过长期的酝酿、起草、论证,1989年,全国人大通过了《中华人民共和国行政诉讼法》,“民告官”制度正式确立。行政诉讼法的颁布被视为我国民主法治建设的里程碑。行政诉讼法颁行25年后,2014年,经过两次向公众征求意见和三次全国人大常委会审议,行政诉讼法完成了第一次修改,为行政诉讼立案难、审理难、执行难等问题提供了新的法律解决方案。2017年,全国人大常委会对行政诉讼法进行第二次修改,确立了公益诉讼制度,规定在生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护等领域负有监督管理职责的行政机关不依法履行职责的,人民检察院应依法向人民法院提起诉讼。查阅相关背景资料,结合我国行政诉讼法的制定和修改,围绕“如何实现科学立法”开展讨论并提出可行的建议。补充资料:由十二届全国人大常委会第11次会议于2014年11月1日通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国行政诉讼法>的决定》,由十二届全国人大常委会对第二十八次会议于2017年6月27日通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国民事诉讼法>和<中华人民共和国行政诉讼法>的决定》学生:小组讨论,发表看法教师总结:科学立法就是要尊重和体现社会发展的客观规律,不断提高法律的质量。实现科学立法,就要立足我国国情和实际,使法律规范既有规范性又有合理性,更有协调性和系统性,经得起实践和历史的检验。从行政诉讼法的制定和修改过程可以看到,要实现科学立法,就要充分考虑我国国情和实际,充分征求公众意见,采取立法机关主导、社会各方有序参与立法的途径和方式,对社会实际进行充分调查研究和论证,使所立法律既符合经济社会发展的需求,又符合人民群众的意愿,真正体现法治精神和公平正义的价值追求。问题:全面依法治国必须要坚持科学立法,那么什么是科学立法呢?教师讲解:科学立法就是要尊重和体现社会发展的客观规律,不断提高法律的质量。问题:具体来说,科学立法要满足哪些要求呢?教师讲解:我国是社会主义国家,人民是国家的主人,那么法律就要维护和保障人民的利益,即要体现国家性质,符合人民根本利益,要符合当前我国国情和实际。我们举个例子:2018年1月1日起,《中华人民共和国环境保护税法》正式施行,原由环保部门征收近40年的排污费正式谢幕,改由税务部门征收环保税。《环保税法》规定,直接向环境排放应税污染物的企业事业单位和其他生产经营者为环保税的纳税人,采用费税平移、当量计污等计税标准。“费改税”不但减少了环保部门行政审批事项,方便了办事群众和企业,同时解决了行政收费存在的执法刚性不足等弊端,对保护和改善环境、减少污染物排放、推进生态文明建设具有重要意义。具体来说就是:①科学立法体现我国社会主义国家性质,顺应时代发展要求,推动国家发展进步,保障人民各项权...