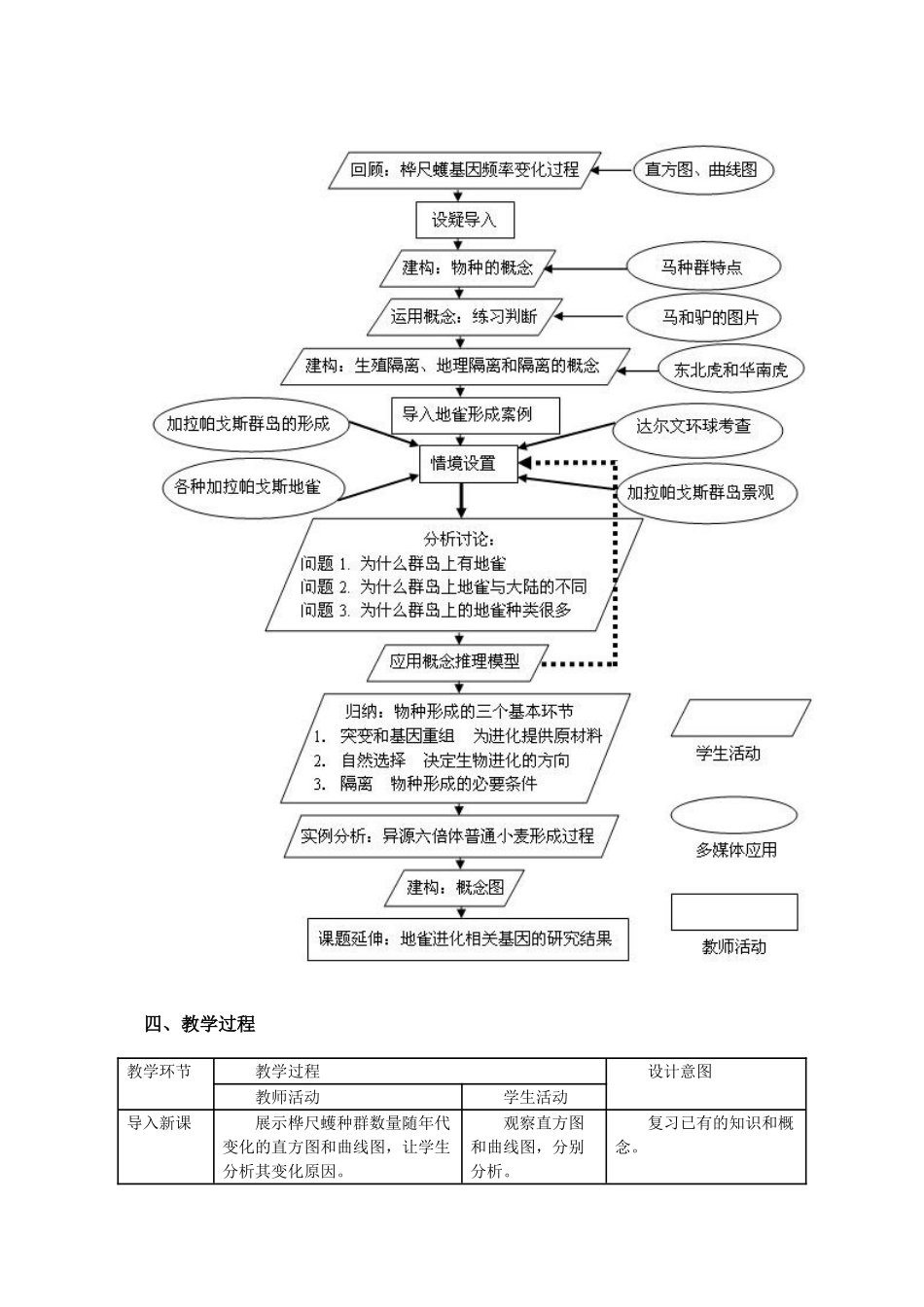

《物种的形成》教学设计华中师大一附中肖俊涛一、教学目标知识与技能1.阐明并解释物种、隔离等相关概念;2.运用所学概念分析物种形成的过程;3.概述物种形成的主要环节以及各环节对于物种形成的作用。过程与方法1.通过分析马、驴和虎的图片,归纳物种和隔离的概念。2.通过观看加拉帕戈斯群岛形成过程和岛上地雀等视频材料,共同参与建构加拉帕戈斯群岛地雀形成过程的模型。3.通过对加拉帕戈斯群岛地雀形成过程的分析,自主概括物种形成的三个基本环节。4.学会建构概念图。情感态度与价值观1.从达尔文环球考察中感受科学研究过程,培养探究求疑、追求真理的精神。2.从科学家对地雀的持续性研究中,体会科学研究的严谨性和长期性,从而培养不断探索、勇于创新的科学素养。二、教学重难点分析本课重点在于物种、地理隔离和生殖隔离的概念教学。学生理解并能运用概念分析问题是这节课的目标,因此难点也就在让学生运用相关概念分析物种形成的过程。为此在设计课程时,我们以建构主义的教学思想为指导提出了以下设计思路:1.概念的形成知识源于观察。运用多媒体图片呈现不同物种生物的特点,让学生通过观察和比较,主动把握特点间的关联,自主建构物种、地理隔离和生殖隔离的概念,从而培养学生的观察能力,让学生能更深入的理解相关概念的形成过程。2.概念的运用在对概念的运用中加深对概念的理解,重视培养学生运用知识的能力和逻辑思维能力。重点以一种生物(地雀)为例,提供材料供学生分析、讨论,旨在培养学生运用概念分析问题的能力,以及将具体问题抽象化的能力。在问题讨论后通过引导学生解释和建构模型,来把握物种形成的关键过程,以培养学生将抽象的模型重新具体化的能力。整个过程通过设问层层深入,启发学生思考。3.知识的梳理和迁移课程最后通过学生建构概念图的形式梳理知识点,让学生把握知识点之间的内在关联。让学生主动运用所学知识分析其他生物(普通小麦)物种形成的案例,做到知识迁移,举一反三。三、教学流程四、教学过程教学环节教学过程设计意图教师活动学生活动导入新课展示桦尺蠖种群数量随年代变化的直方图和曲线图,让学生分析其变化原因。观察直方图和曲线图,分别分析。复习已有的知识和概念。提出问题桦尺蠖基因频率有没有变化?桦尺蠖有没有进化?基因频率变化了。桦尺蠖进化了。回忆基因频率和进化的关系。引入课题在桦尺蠖的进化过程中,并没有形成新的物种。那么什么是物种,物种是如何形成的呢?从已有概念引入新课,学生能自觉建立知识点之间的联系,进行知识的迁移。(一)概念的形成:物种的概念展示马的种群图片分析种群内生物的特点。锻炼学生观察能力。语言表达能力。通过学生主动参与建构概念的整个过程,加深对概念的理解。掌握概念形成的一般方法。提高归纳总结的能力。然而要使种群繁衍下去,生物体还必须具备什么能力呢?展示马交配繁殖的图片。交配和繁殖将刚才观察分析用到的关键术语罗列出来,引导学生自主建构物种的概念。联系术语,建构物种的概念练习判断展示马和驴生出骡子的图片,提出问题:是不是同一物种。不是!后代是不可育的,不符合物种的概念。马上运用概念进行判断,体会概念中的关键限制因素。生殖隔离的概念提问:不是同一个物种的生物具有什么特点呢?引出生殖隔离的概念,指明生殖隔离和物种形成之间的必然联系。回答问题。练习判断展示东北虎和华南虎的图片,提出问题:是不是同一物种。是!没有产生生殖隔离,能够产生可育后代。上穿下连,运用物种和生殖隔离的概念,引出地理隔离的概念。隔离的概念回忆生殖隔离和地理隔离的概念和实例。比较其共性特点。(二)概念的应用:展示达尔文环球考察的线路,加拉帕戈斯群岛的地理位置和形成过程。学生感受、观察、体验。回答问题。创设问题情境,激发学生的探究欲。感受科学发现过程,提高学生探索情境设置(1)提出问题:加拉帕戈斯群岛的形成原因。求实的科学素养。分析与讨论(1)提出问题:加拉帕戈斯群岛上的地雀从何而来?讨论后分析回答问题。情境设置(2)展示加拉帕戈斯群岛上十多种地雀的图片。学生充分的观察其特点差异(食性和栖息条件)...