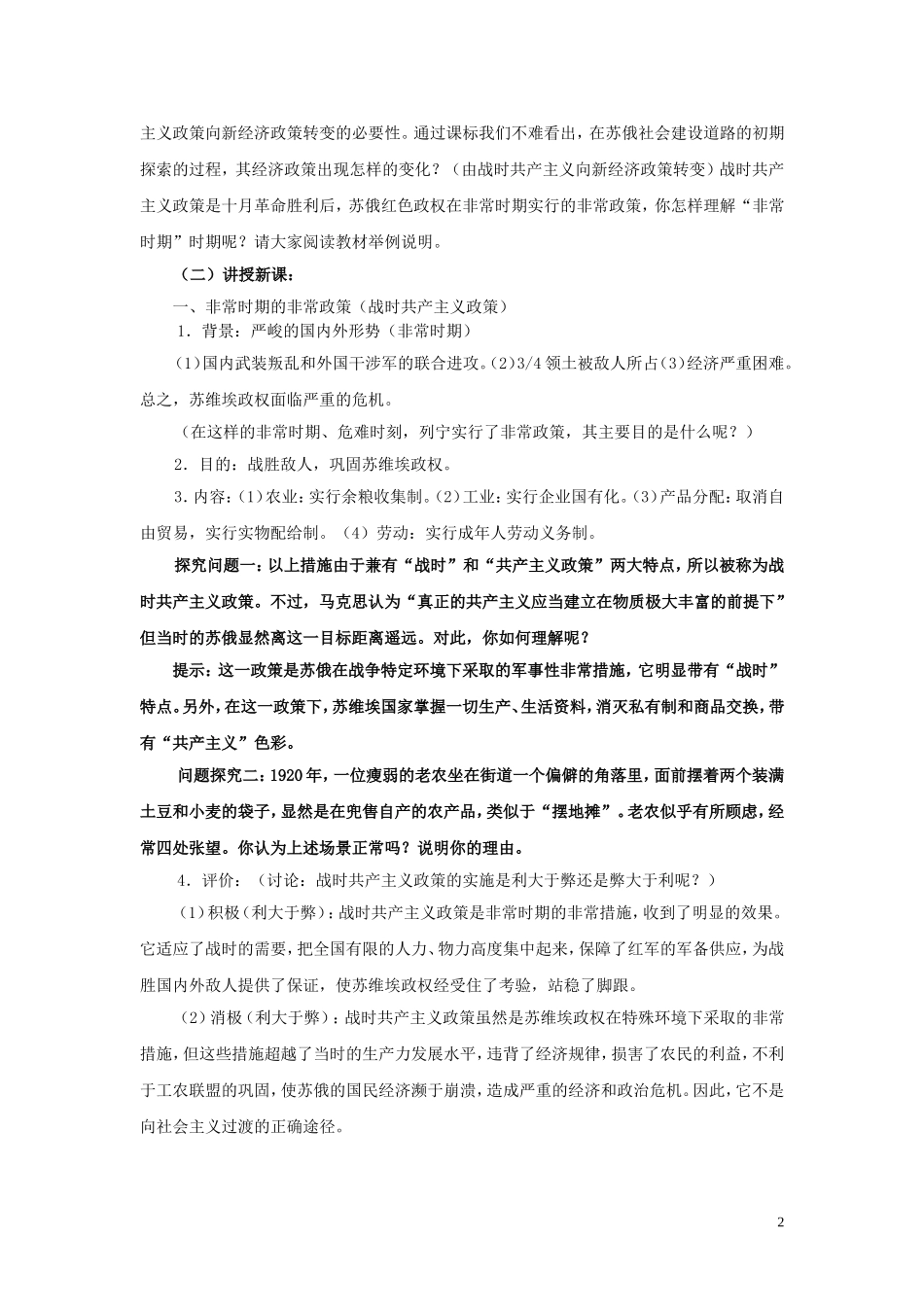

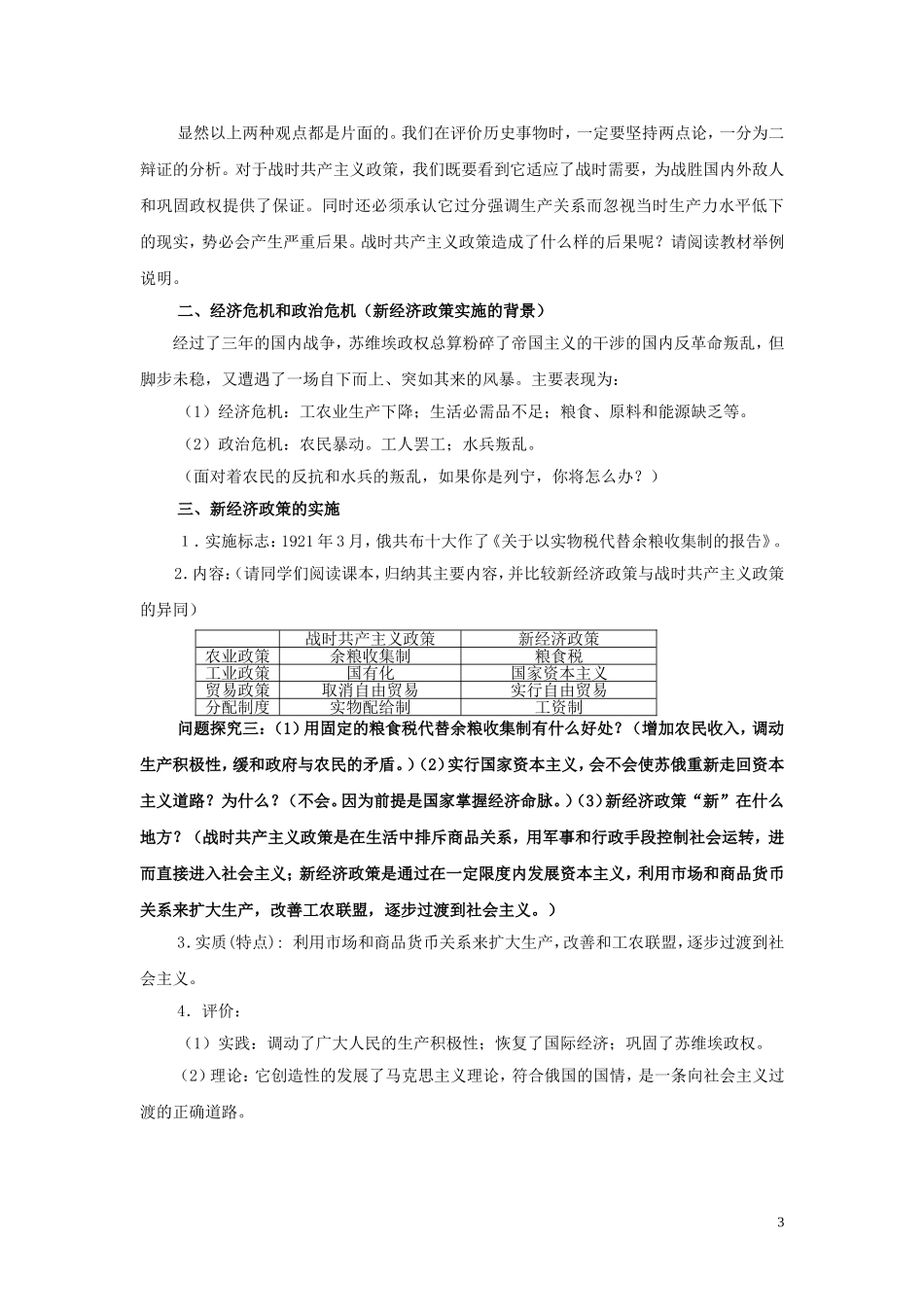

专题七苏联社会主义建设的经验与教训第一节社会主义建设道路的初期探索【教材分析】本专题主要叙述苏联社会主义建设和改革的经验与教训。苏联的社会主义建设大致经历了三个阶段:社会主义建设道路的初期探索(列宁时期);斯大林模式的社会主义建设道路(斯大林时期);苏联社会主义改革与挫折(赫鲁晓夫、勃列日涅夫、戈尔巴乔夫时期),苏联的解体。本节内容是苏联社会主义建设的初期探索,借鉴和吸取苏联的经验教训,对于建设有中国特色的社会主义具有重要的指导意义。【课标要求】了解俄国国内战争后苏维埃政权面临的形势,认识战时共产主义政策向新经济政策转变的必要性。【教学目标】(1)知识与能力:掌握战时共产主义政策和新经济政策内容及特点,认识战时共产主义政策向新经济政策转变的必要性;说明新经济政策对社会主义建设道路的有益探索。(2)过程与方法:比较战时共产主义政策与新经济政策的异同,认识新经济政策在社会主义建设道路探索方面所做出的重要贡献。(3)情感态度和价值观:通过列宁对社会主义建设道路做出有益探索的史实,树立战胜困难的勇气和决心,进而坚定求真务实和创新的科学态度。【重点难点】(1)重点:比较战时共产主义政策与新经济政策的异同。(2)难点:如何评价新经济政策。【教学方法】启发式教学法、问题探究法,图表分析法、讲述法与讨论法相结合等。【教具准备】投影仪、投影片、表格、历史文献和图片等。【教学过程】(一)导入新课:回顾20世纪以来的历史,曾经有一个民族对中国产生过最大影响,它就是俄罗斯民族。俄罗斯是一个英雄辈出的民族,从古代的彼得大帝,到近代的亚历山大二世,再到现代的列宁,他们都对俄罗斯民族做出了巨大贡献。尤其是列宁,他凭着对革命的执著,勇敢地承担起为人类开拓新航道的历史重任。这一前所未有的社会实践,究竟是如何进行的呢?下面我们就来学习第一节《社会主义建设道路的初期探索》。请大家先来看本节的课标:了解俄国国内战争后苏维埃政权面临的形势,认识战时共产1主义政策向新经济政策转变的必要性。通过课标我们不难看出,在苏俄社会建设道路的初期探索的过程,其经济政策出现怎样的变化?(由战时共产主义向新经济政策转变)战时共产主义政策是十月革命胜利后,苏俄红色政权在非常时期实行的非常政策,你怎样理解“非常时期”时期呢?请大家阅读教材举例说明。(二)讲授新课:一、非常时期的非常政策(战时共产主义政策)1.背景:严峻的国内外形势(非常时期)(1)国内武装叛乱和外国干涉军的联合进攻。(2)3/4领土被敌人所占(3)经济严重困难。总之,苏维埃政权面临严重的危机。(在这样的非常时期、危难时刻,列宁实行了非常政策,其主要目的是什么呢?)2.目的:战胜敌人,巩固苏维埃政权。3.内容:(1)农业:实行余粮收集制。(2)工业:实行企业国有化。(3)产品分配:取消自由贸易,实行实物配给制。(4)劳动:实行成年人劳动义务制。探究问题一:以上措施由于兼有“战时”和“共产主义政策”两大特点,所以被称为战时共产主义政策。不过,马克思认为“真正的共产主义应当建立在物质极大丰富的前提下”但当时的苏俄显然离这一目标距离遥远。对此,你如何理解呢?提示:这一政策是苏俄在战争特定环境下采取的军事性非常措施,它明显带有“战时”特点。另外,在这一政策下,苏维埃国家掌握一切生产、生活资料,消灭私有制和商品交换,带有“共产主义”色彩。问题探究二:1920年,一位瘦弱的老农坐在街道一个偏僻的角落里,面前摆着两个装满土豆和小麦的袋子,显然是在兜售自产的农产品,类似于“摆地摊”。老农似乎有所顾虑,经常四处张望。你认为上述场景正常吗?说明你的理由。4.评价:(讨论:战时共产主义政策的实施是利大于弊还是弊大于利呢?)(1)积极(利大于弊):战时共产主义政策是非常时期的非常措施,收到了明显的效果。它适应了战时的需要,把全国有限的人力、物力高度集中起来,保障了红军的军备供应,为战胜国内外敌人提供了保证,使苏维埃政权经受住了考验,站稳了脚跟。(2)消极(利大于弊):战时共产主义政策虽然是苏维埃政权在特殊环境下采取的非...