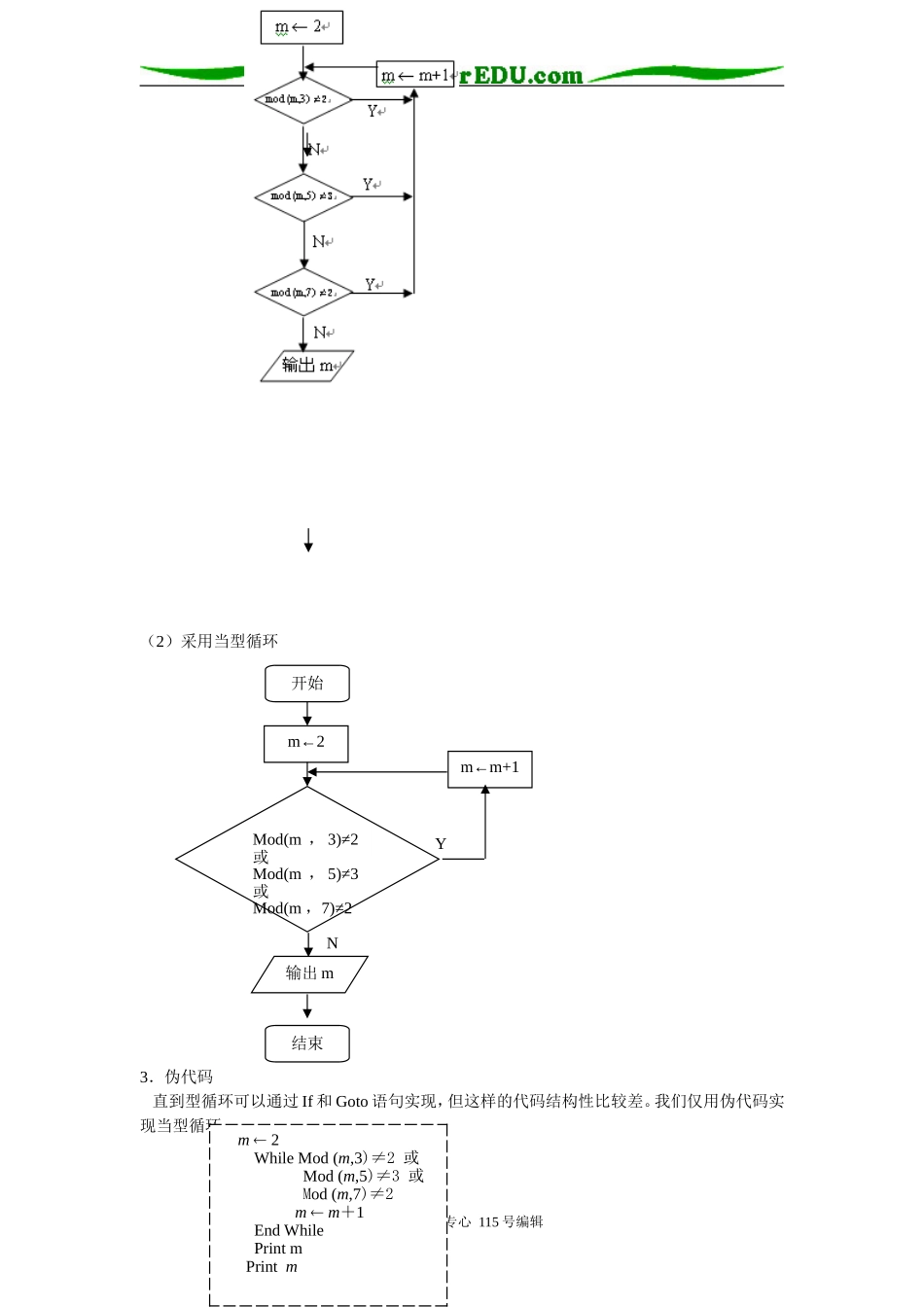

§5.44算法案例(3课时)金陵中学戴喜朱骏教学目标:1.能综合运用所学的算法知识解决实际问题,会用自然语言,流程图和伪代码表述问题的算法过程。2.综合运用算法的知识,体验我们古代悠久灿烂的数学文化。教学重点:中国剩余定理,辗转相除法,二分法中的算法思想。教学难点:用流程图和相应的伪代码表述辗转相除法,二分法。第一课时一、问题情境1.韩信点兵-孙子问题我国古代对数学作出了巨大的贡献,其中“中国剩余定理”比较著名。“中国剩余定理”是“孙子问题”的通用解法。“孙子问题”记载在《孙子算经》中,原文是:“今有物不知其数,三三数之剩二,五五数之剩三,七七数之剩二,问物几何?”《孙子算经》中给出了求解关键的步骤,南宋数学家秦秋韶对该问题加以了推广,又发现了一种新的算法,叫“大衍求一术”。后来这种解法传到欧洲,欧洲学者发现此解法和高斯的解法上是一致的,但比高斯早了500余年。孙子问题的算法名称很多,宋代周密称为“鬼谷算”、“隔墙算”。宋代杨辉﹝1275﹞称为“秦王暗点兵”、“剪管术”,明代程大位叫它“物不知总”、“韩信点兵”。2.孙子问题的现代数学描述“孙子问题”相当于求关于x,y,z的方程组的正整数解。上面的方程组称为不定方程组,这类方程组中未知数的个数通常多于方程的个数。二、算法设计一些特定类型的不定方程,可以通过数论中的知识求解,但有了计算机以后,我们可以利用计算机逐个搜索的方法去寻找满足条件的解。1.自然语言(1)如何依次检索正整数?(采用循环结构)(2)该循环何时结束?(找到满足条件的整数为止)(3)一个正整数m什么时候满足方程?m同时满足被3除余2,被5除余3,被7除余2。说明:m被3除余2用符号表示为Mod(m,3)=2;m被5除余3用符号表示为Mod(m,5)=3;m被7除余3用符号表示为Mod(m,7)=2;2.流程图学生活动:如何用流程图描述你的算法?可能出现以下两种描述:(1)采用直到型循环:用心爱心专心115号编辑开始结束(2)采用当型循环3.伪代码直到型循环可以通过If和Goto语句实现,但这样的代码结构性比较差。我们仅用伪代码实现当型循环。用心爱心专心115号编辑开始m←2Mod(m,3)≠2或Mod(m,5)≠3或Mod(m,7)≠2m←m+1输出m结束YNm2WhileMod(m,3)≠2或Mod(m,5)≠3或Mod(m,7)≠2mm+1EndWhilePrintmPrintm4.利用VBA实现代码程序说明:1.“≠”VB语言中用<>表示;2.Mod(m,3)在VB中用mMod3表示;3.VB程序中“Or”表示“或”4.VB程序中使用了符号“_”表示下一行和该行是一个完整的语句。三、数学运用本节课我们利用循环结构实现了数字的搜索问题,而且学习了使用逻辑运算符“Or”实现了多种约束条件的判断。例有3个连续的自然数,其中最小的能被15整除,中间的能被17整除,最大的能被19整除,求满足要求的一组三个连续的自然数。分析:本题的其实就是求解不定方程组算法:S1取m=1;S2当m不能被15整除,或m+1不能被17整除,或m+2不能被19整除,则mm+1,转S2;否则输出m,m+1,m+2,算法结束;流程图:用心爱心专心115号编辑开始m←1Mod(m,15)≠0或Mod(m+1,17)≠0或Mod(m+2,19)≠0m←m+1输出m,m+1,m+2结束YN伪代码:思考:以下伪代码是否可行?四、回顾反思1.韩信点兵-孙子问题的求解算法;2.利用循环结构实现整数的搜索;3.利用逻辑运算符Or实现多条件的判断。五、作业P34复习题9第二课时一、问题情境用心爱心专心115号编辑m1WhileMod(m,15)≠2或Mod(m+1,17)≠0或Mod(m+2,19)≠0mm+1EndWhilePrintm,m+1,m+2Printmk1a15kWhileMod(a+1,17)≠0或Mod(a+2,19)≠0kk+1a15kEndWhilePrinta,a+1,a+2Printm在小学,我们学过求两个正整数的最大公约数的方法,先用两个数公有的质因数连续去除,一直到所得的商是互质数为止,然后把所以的除数乘起来。当两个数公有的质因数较大时(如204与85),使用上述方法求最大公约数连续去除就比较困难,下面给大家介绍一种古老而有效的方法——辗转相除法。引例1求204与85的最大公约数。204=85×2+34从这一步说明,204与85的最大公约数也应该是85与34的最大公约数。85=34×2+17从这一步说明,85与34的最大...