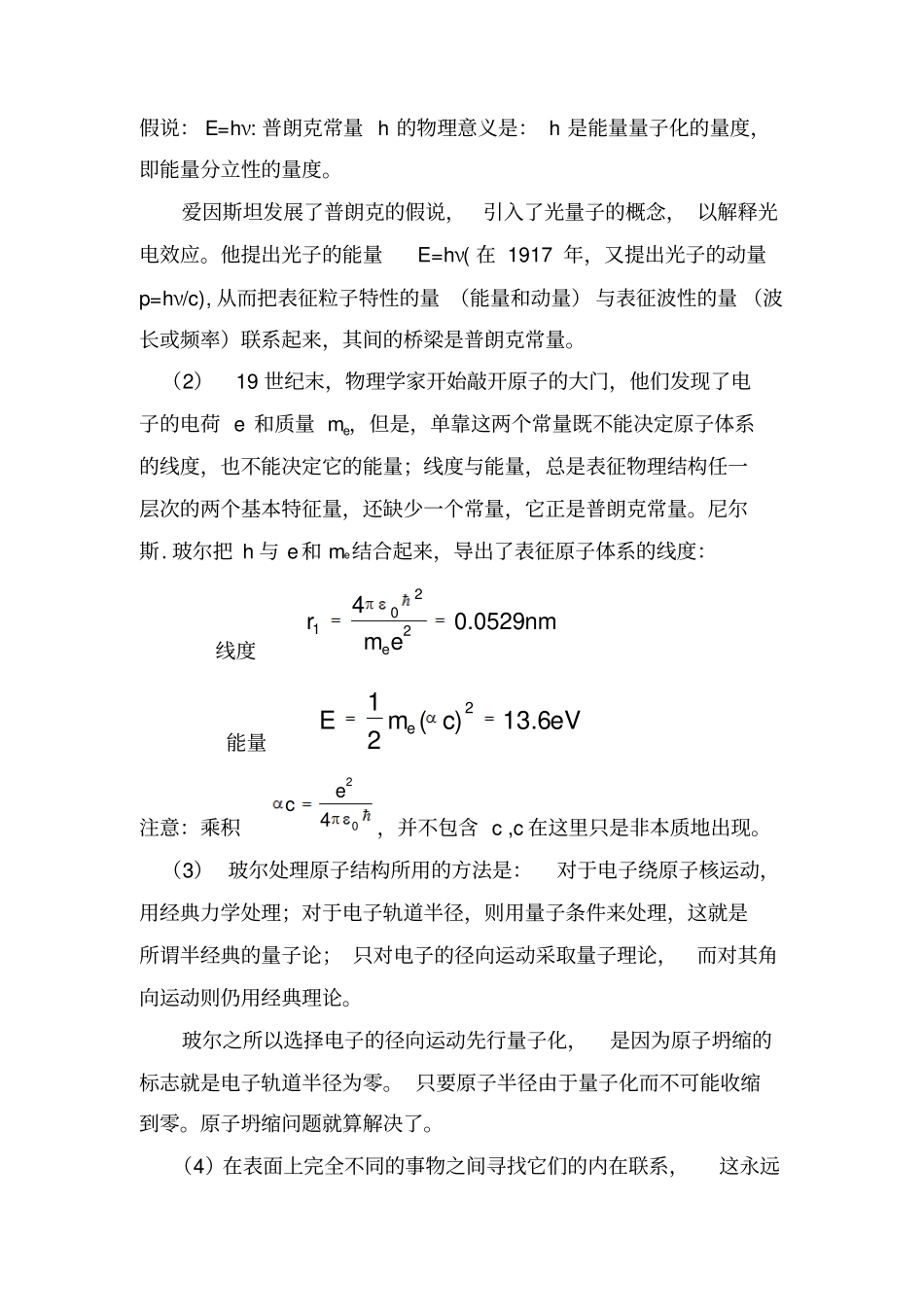

原子物理学复习提要第一章原子的位形:卢瑟福模型1.原子的大小和质量原子的线度r约在10-10米数量级.原子的质量使用原子质量单位u,1u为1个碳原子12C质量的1/12,1u=1.660538782(83)×10-27kg.阿伏伽德罗定律(常数)2.卢瑟福核式结构几种结构模型:汤姆逊模型(西瓜模型)、长冈半太郎土星模型、卢瑟福核式结构模型。卢瑟福核式结构模型:原子是由原子核和核外电子组成的,原子核带正电荷Ze,几乎集中了原子的全部质量,核外电子在核的库存仑场中绕核运动。与实验结果符合最好。原子核的线度r为10-14~10-15米的数量级.3.α粒子散射理论(验证模型的理论)(1)粒子大角散射的结果说明了什么?(2)库仑散射公式(偏转角与瞄准距离的关系):或ctg(θ/2)=4πεоMv2/(2Ze2)b(3)卢瑟福散射公式:(4)原子核半径大小的估算公式:(5)卢瑟福对原子结构的贡献,原子核式结构模型的意义和困难;4、习题:1-2;1-4;21)441()(422210sinEeZZc第二章原子的量子态:玻尔模型1、名词解析:黑体辐射;光电效应;量子数;电离电势;激发电势;光谱项;定态;对应原理;2、玻尔的氢原子理论:(1)玻尔三条基本假设:(2)五个线系(记住名称、顺序、特征)(3)圆轨道理论(会推导):氢原子中假设原子核静止,电子绕核作匀速率圆周运动222200002244,0.053ZZneenrnaanmmeme;;13714,ZZ40202cencnecen24222220ZZ1()=42enmeRhcEhcTnnn,n=1.2.3⋯⋯3、里德伯(,氢、类氢离子的里德伯方程的波数表示形式4.其他一些相关量(1)氢、类氢原子的里德伯常量MmRRA11(2)能级间跃迁两能级能量差E和波长、波数的关系EnmKeV241.4.一些相关思想(1)普朗克为了解释黑体辐射实验,引入了能量交换量子化的假说:E=hν:普朗克常量h的物理意义是:h是能量量子化的量度,即能量分立性的量度。爱因斯坦发展了普朗克的假说,引入了光量子的概念,以解释光电效应。他提出光子的能量E=hν(在1917年,又提出光子的动量p=hν/c),从而把表征粒子特性的量(能量和动量)与表征波性的量(波长或频率)联系起来,其间的桥梁是普朗克常量。(2)19世纪末,物理学家开始敲开原子的大门,他们发现了电子的电荷e和质量me,但是,单靠这两个常量既不能决定原子体系的线度,也不能决定它的能量;线度与能量,总是表征物理结构任一层次的两个基本特征量,还缺少一个常量,它正是普朗克常量。尼尔斯.玻尔把h与e和me结合起来,导出了表征原子体系的线度:线度nmemre0.052942201能量eVcmEe13.6)(212注意:乘积024ec,并不包含c,c在这里只是非本质地出现。(3)玻尔处理原子结构所用的方法是:对于电子绕原子核运动,用经典力学处理;对于电子轨道半径,则用量子条件来处理,这就是所谓半经典的量子论;只对电子的径向运动采取量子理论,而对其角向运动则仍用经典理论。玻尔之所以选择电子的径向运动先行量子化,是因为原子坍缩的标志就是电子轨道半径为零。只要原子半径由于量子化而不可能收缩到零。原子坍缩问题就算解决了。(4)在表面上完全不同的事物之间寻找它们的内在联系,这永远是自然科学一个令人向往的主题。玻尔把当时人们持极大怀疑的卢瑟福模型、普朗克、爱因斯坦的量子化与表面上毫不相干的光谱实验巧妙地结合了起来,解释了近30年之谜------巴尔末里德伯公式首次算出了里德伯常量。玻尔的理论不仅得到光谱实验事实的支持,而且还为与光谱完全独立的夫兰克--赫兹实验所证明。量子态的概念有了可靠的实验依据。不过,玻尔模型正像“模型”两字所意味着的,有着一系列难以克服的困难,正是这些困难,迎来了物理学更大的革命(如相对论、量子力学等的发展)。(5)碱金属原子能级、原子光谱特征A.有四组谱线--每一组的初始位置是不同的,即表明有四套动项。B.有三个终端--即有三套固定项。C.两个量子数——主量子数n和轨道角动量量子数ι。D.一条规则--能级跃迁的选择定则△ι=±1(6)原子实极化和轨道贯穿是造成碱金属原子能级(包括光谱项)与氢原子不同的原因课本练习:2-1;2-3;2-8;2-12;2-14第三章量子力学导论1.量子力学的两个重要概念:量子化概念及波粒二象性概念.2.量子力学的一个重要关系式:不确定...