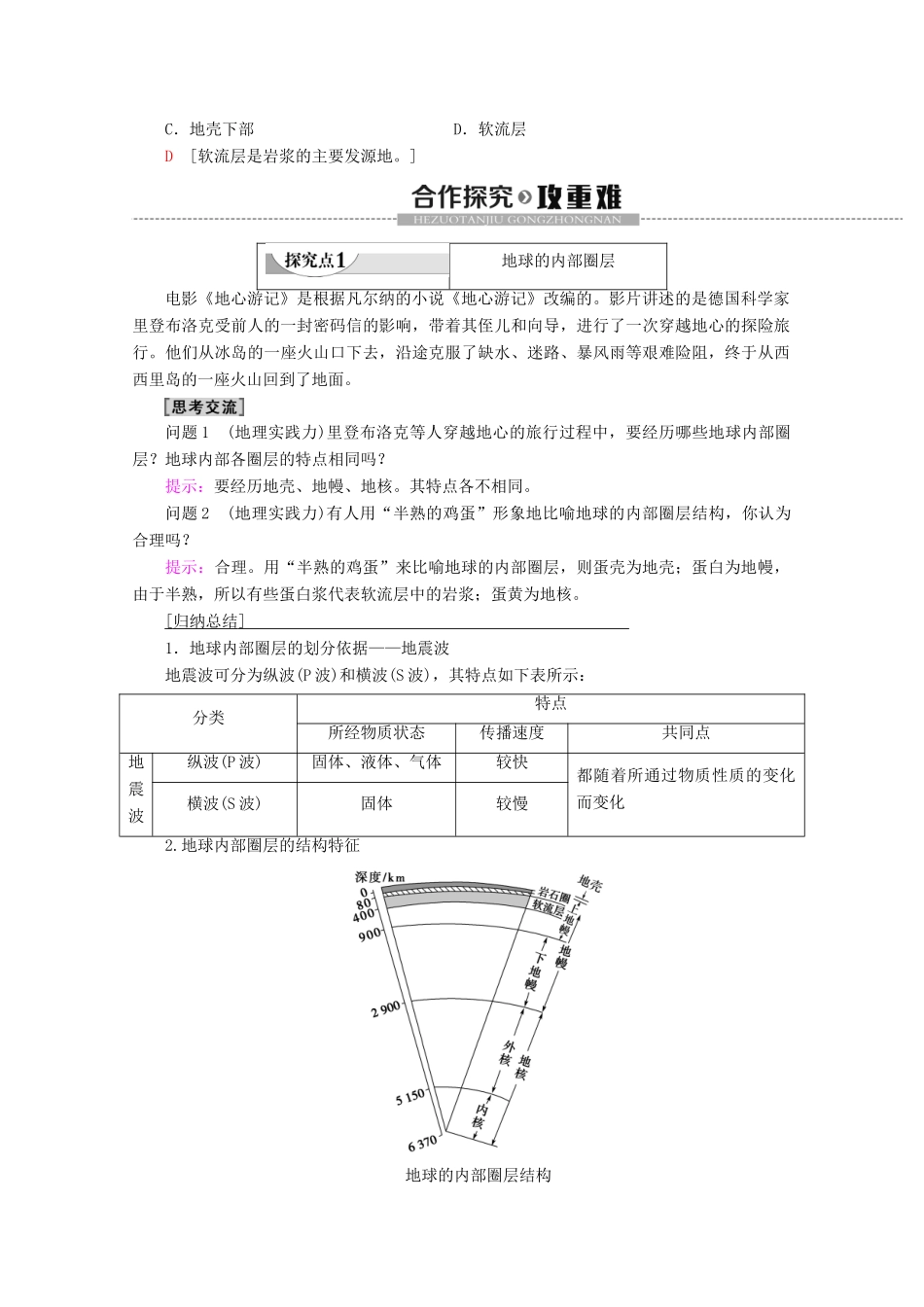

第1课时地球内部圈层和岩石圈的结构学习目标:1.掌握地球内部圈层的划分及特点,并记住岩石圈的组成。(重点)2.理解三大类岩石的成因,并掌握其主要特征。(重点)3.能运用图文资料分析三大类岩石的相互转化和岩石圈的物质循环过程。(重难点)一、地球内部圈层和岩石圈的结构1.地球的内部圈层(1)划分依据:地震波传播速度的变化。(2)不连续界面及波速变化代码名称波速A波(横波)B波(纵波)C莫霍界面传播速度都明显增加D古登堡界面完全消失传播速度突然下降(3)地球内部圈层的划分C以上为地壳,C、D之间为地幔,D以内为地核(由E外核和F内核组成)。[特别提醒]纵波能在固体、液体、气体中传播,传播速度较快,横波只能在固体中传播,传播速度较慢。所以当地震发生时,人们先感觉到上下颠簸,而后是左右摇晃。而在水中的人,因横波不能通过液体,只感觉到纵波作用下的上下颠簸。2.岩石圈的结构岩石圈位于软流层以上,包括M地壳、N上地幔顶部,主要由岩石组成。[易错警示]地壳≠岩石圈地壳和上地幔的顶部软流层以上合起来称为岩石圈,平均厚度为100—110千米。地壳只是岩石圈的一个组成部分,厚度比岩石圈小。二、岩石圈的组成与物质循环岩石圈的物质循环1.岩石圈的组成类型形成常见岩石A岩浆岩侵入岩岩浆侵入地表上部冷凝形成花岗岩喷出岩岩浆喷出地表冷凝形成玄武岩B沉积岩地表岩石风化产生的碎屑物质经搬运、沉积、固结成岩形成石灰岩、砂岩、页岩C变质岩高温、高压作用下,原有岩石矿物成分和结构发生改变而形成大理岩、板岩、片麻岩2.地质作用3.物质循环的意义(1)形成地球上丰富的矿产资源。(2)改变了地表的形态,塑造了千姿百态的地貌景观。(3)实现了物质交换和能量传输,改变了地表的环境。1.地震发生时,当地居民的感觉是先左右摇晃后上下颠簸。(×)提示:由于纵波的传播速度快于横波的传播速度,所以当地震发生时,当地居民的感觉是先上下颠簸后左右摇晃。2.岩石圈是指莫霍界面以上的地壳。(×)提示:地壳和岩石圈不是一个概念,位于地面和莫霍界面之间的部分称为地壳;岩石圈由地壳和软流层以上的地幔部分构成,地壳是岩石圈的一部分。3.地表岩石经过风化、侵蚀、搬运、沉积作用变成沉积岩。(×)提示:沉积物要经过固结成岩作用形成沉积岩。4.石灰岩可变质为板岩,页岩可变质为大理岩。(×)提示:石灰岩经高温高压作用可变成大理岩,页岩受挤压可变为坚硬的板岩。5.地球上岩浆的发源地一般认为是在()A.外地核B.岩石圈上部C.地壳下部D.软流层D[软流层是岩浆的主要发源地。]地球的内部圈层电影《地心游记》是根据凡尔纳的小说《地心游记》改编的。影片讲述的是德国科学家里登布洛克受前人的一封密码信的影响,带着其侄儿和向导,进行了一次穿越地心的探险旅行。他们从冰岛的一座火山口下去,沿途克服了缺水、迷路、暴风雨等艰难险阻,终于从西西里岛的一座火山回到了地面。问题1(地理实践力)里登布洛克等人穿越地心的旅行过程中,要经历哪些地球内部圈层?地球内部各圈层的特点相同吗?提示:要经历地壳、地幔、地核。其特点各不相同。问题2(地理实践力)有人用“半熟的鸡蛋”形象地比喻地球的内部圈层结构,你认为合理吗?提示:合理。用“半熟的鸡蛋”来比喻地球的内部圈层,则蛋壳为地壳;蛋白为地幔,由于半熟,所以有些蛋白浆代表软流层中的岩浆;蛋黄为地核。[归纳总结]1.地球内部圈层的划分依据——地震波地震波可分为纵波(P波)和横波(S波),其特点如下表所示:分类特点所经物质状态传播速度共同点地震波纵波(P波)固体、液体、气体较快都随着所通过物质性质的变化而变化横波(S波)固体较慢2.地球内部圈层的结构特征地球的内部圈层结构1.读图,回答(1)~(3)题。(1)岩石圈是指()A.地壳B.地壳和上地幔顶部C.软流层以下的部分D.地壳和软流层(2)图中m、n表示地震波在地球内部传播情况,下列说法正确的是()A.m是纵波B.n是横波C.m传播速度较快D.n在固态、液态、气态中都能传播(3)下列各地,地壳最厚处是()A.华北平原B.云贵高原C.塔里木盆地D.青藏高原(1)B(2)D(3)D[第(1)题,根据教材,岩石圈是指上地幔上部的刚性盖层及整个地壳的部分。第(2)题,纵波在三...