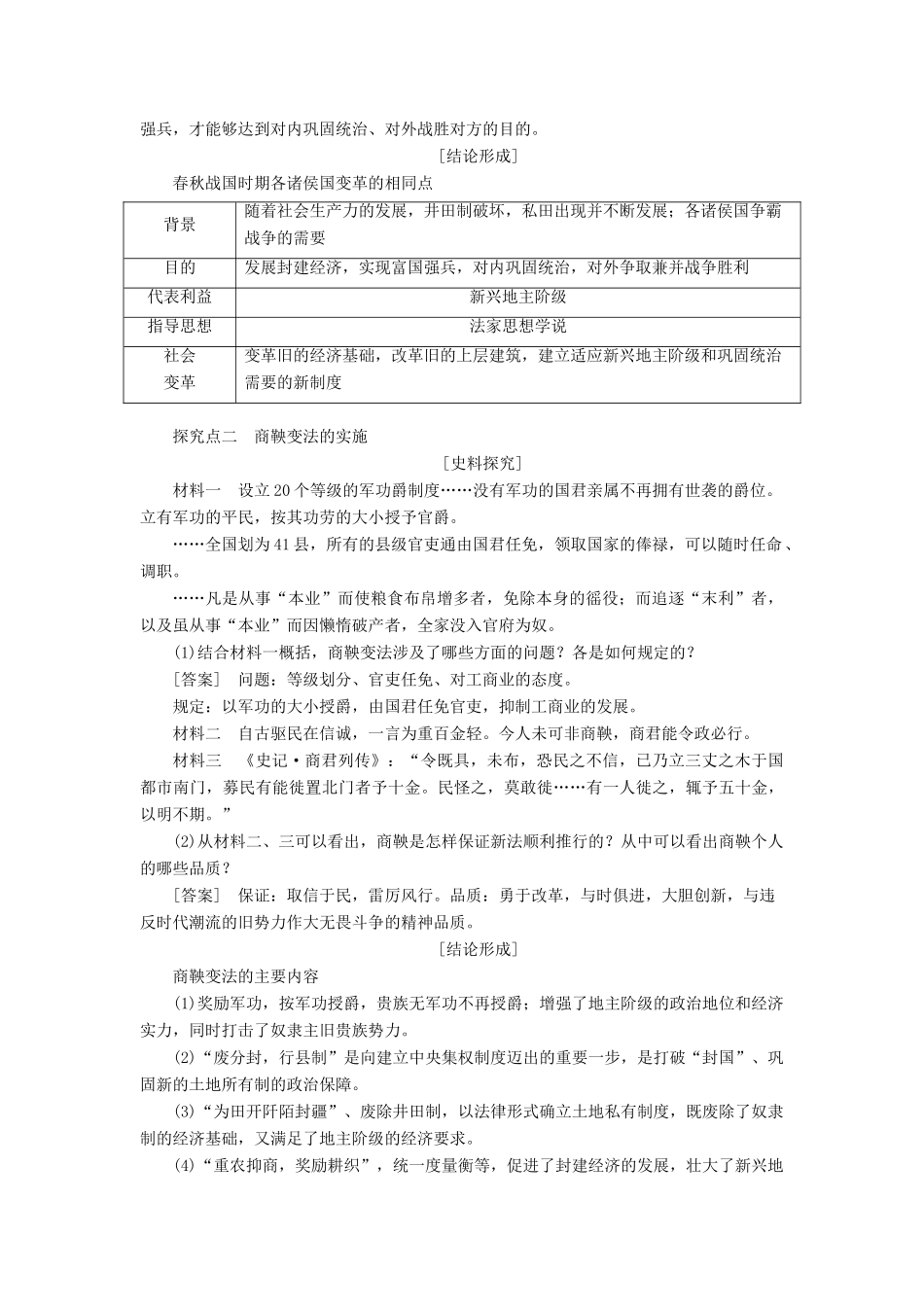

2017-2018学年高中历史专题二商鞅变法一“治世不一道便国不必法古学案人民版选修1清单一商鞅变法的时代背景大变革时代1.经济上(1)战国时期,随着铁器的使用和牛耕的推广,大量荒地被开垦出来,社会生产力得到了极大发展,原先役使奴隶在土地上集体耕作的生产方式逐渐瓦解。(2)新开垦的土地不受国家的管理和控制,土地私有逐步得到认可。2.政治上(1)新兴地主阶级的经济实力越来越强,他们不断要求政治权利,主张废除奴隶主贵族的特权;要求进行社会变革,以维护自己的利益。(2)魏、楚的变法:变法首先在魏国付诸实施,楚国起用魏国旧臣吴起进行变法。3.思想文化上(1)“百家争鸣”:春秋战国时期,形成了“百家争鸣”的局面。(2)中国思想史上的第一次思想解放的高潮,有力地推动了当时的社会变革和文化发展。诸子百家中法家思想之所以成为各国推行变法的思想武器,是因为法家代表新兴地主阶级利益,提倡顺应形势进行改革,主张以法治国,建立君主专制的中央集权政体,符合了当时社会历史发展的要求。清单二商鞅变法的主观条件取信于民,立志变法1.立志变法(1)商鞅:原名公孙鞅,后因在秦国变法有功,被封在商邑,故称商鞅。(2)建功立业的首选目标:魏国。(3)商鞅离魏奔秦:秦孝公下“求贤令”,商鞅在“求贤令”的感召下来到了秦国。(4)商鞅到秦国后:商鞅以变法强国之术游说秦孝公,商鞅的主张得到秦孝公的赏识。2.取信于民“南门徙木”在秦国引起轰动。3.商鞅变法公元前356年,商鞅被任命为左庶长,正式实行变法。清单三商鞅变法的过程强国之术1.变法目的实现富国强兵。2.中心措施发展农业和厉行“法治”。3.变法内容(1)第一次(公元前356年):①实行什伍、连坐制度,加强对居民的管理。②奖励耕织,重农抑商。③奖励军功,按军功大小给予赏赐。(2)第二次(公元前350年):①废井田,开阡陌,实行土地私有制度。②推广县制,废除分封制度,以县为地方行政单位。③统一度量衡,规定全国都要严格执行,不得违犯。④“塞私门之请”,移风易俗,推行“分异”令。春秋战国时期,为在战争中把握主动,避免失败或成为别国兼并的对象,各国都致力于富国强兵,发展生产,增加人口,扩充实力。长期落后于东方各国的秦国显得尤为迫切所以秦孝公十分赏识商鞅的变法强国之术,并让他负责秦国变法工作。探究点一春秋战国时期的社会变革[史料探究]材料一在经济比较发达的诸侯国……夺权后的地主阶级,随着封建经济的继续发展,在原有的基础上不断壮大。……边远地区的秦、楚、燕等国的社会经济也发展到相当水平新兴地主阶级也逐渐壮大起来。然而这些诸侯国的政权仍然控制在旧贵族手中。各国地主阶级的普遍发展壮大及其与贵族的对立,必然导致政治上的一场重大变革。这种变革,就是各国的变法运动。——张文喜、刘焕曾《新编中国古代史》(1)结合材料一分析春秋战国时期各国纷纷变法改革的政治原因是什么?[答案]新兴地主阶级与旧贵族争夺领导权。材料二《孙膑兵法》说:“战胜而强立,故天下服矣。”《商君书》也说:“国之所以兴者,农战也。”可见“战胜强立”是战国历史的主线。(2)结合材料二及所学知识分析,变法改革与“战胜”有什么关系?[答案]各诸侯国只有通过变法改革,发展封建经济,才能够富国强兵。只有实现富国强兵,才能够达到对内巩固统治、对外战胜对方的目的。[结论形成]春秋战国时期各诸侯国变革的相同点背景随着社会生产力的发展,井田制破坏,私田出现并不断发展;各诸侯国争霸战争的需要目的发展封建经济,实现富国强兵,对内巩固统治,对外争取兼并战争胜利代表利益新兴地主阶级指导思想法家思想学说社会变革变革旧的经济基础,改革旧的上层建筑,建立适应新兴地主阶级和巩固统治需要的新制度探究点二商鞅变法的实施[史料探究]材料一设立20个等级的军功爵制度……没有军功的国君亲属不再拥有世袭的爵位。立有军功的平民,按其功劳的大小授予官爵。……全国划为41县,所有的县级官吏通由国君任免,领取国家的俸禄,可以随时任命、调职。……凡是从事“本业”而使粮食布帛增多者,免除本身的徭役;而追逐“末利”者,以及虽从事“本业”而因懒惰破产者,全家没入官府为奴。(...