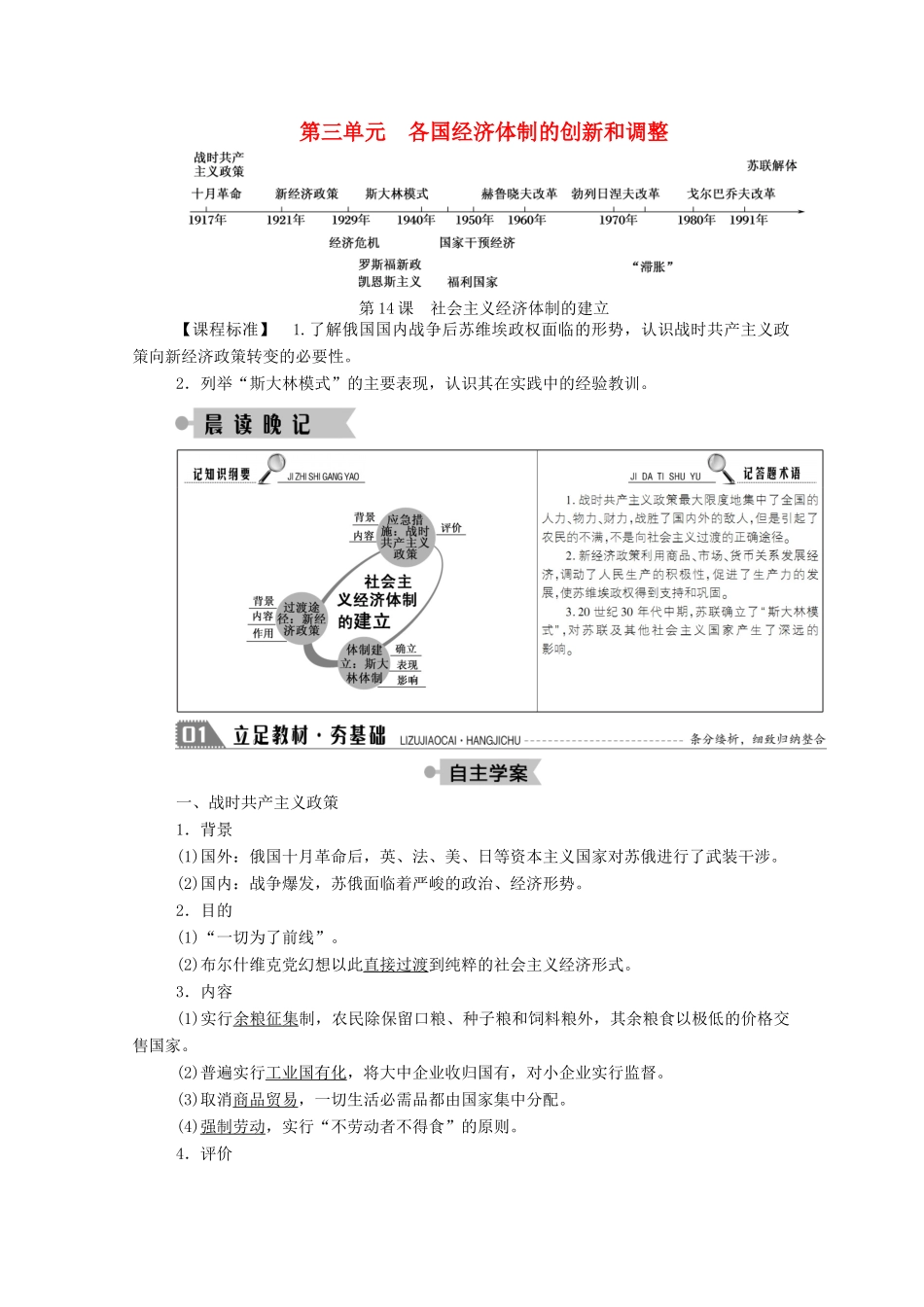

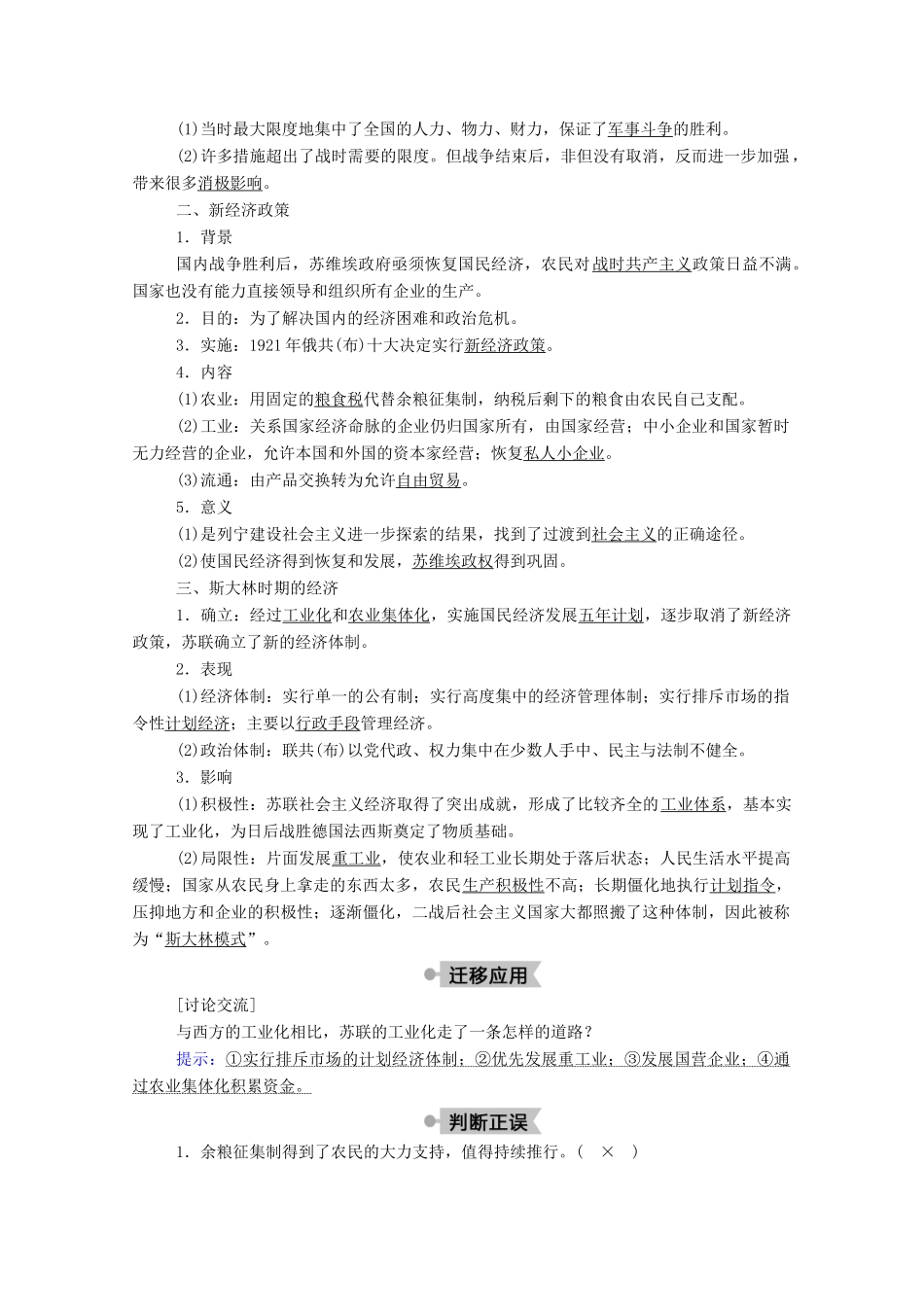

第三单元各国经济体制的创新和调整第14课社会主义经济体制的建立【课程标准】1.了解俄国国内战争后苏维埃政权面临的形势,认识战时共产主义政策向新经济政策转变的必要性。2.列举“斯大林模式”的主要表现,认识其在实践中的经验教训。一、战时共产主义政策1.背景(1)国外:俄国十月革命后,英、法、美、日等资本主义国家对苏俄进行了武装干涉。(2)国内:战争爆发,苏俄面临着严峻的政治、经济形势。2.目的(1)“一切为了前线”。(2)布尔什维克党幻想以此直接过渡到纯粹的社会主义经济形式。3.内容(1)实行余粮征集制,农民除保留口粮、种子粮和饲料粮外,其余粮食以极低的价格交售国家。(2)普遍实行工业国有化,将大中企业收归国有,对小企业实行监督。(3)取消商品贸易,一切生活必需品都由国家集中分配。(4)强制劳动,实行“不劳动者不得食”的原则。4.评价(1)当时最大限度地集中了全国的人力、物力、财力,保证了军事斗争的胜利。(2)许多措施超出了战时需要的限度。但战争结束后,非但没有取消,反而进一步加强,带来很多消极影响。二、新经济政策1.背景国内战争胜利后,苏维埃政府亟须恢复国民经济,农民对战时共产主义政策日益不满。国家也没有能力直接领导和组织所有企业的生产。2.目的:为了解决国内的经济困难和政治危机。3.实施:1921年俄共(布)十大决定实行新经济政策。4.内容(1)农业:用固定的粮食税代替余粮征集制,纳税后剩下的粮食由农民自己支配。(2)工业:关系国家经济命脉的企业仍归国家所有,由国家经营;中小企业和国家暂时无力经营的企业,允许本国和外国的资本家经营;恢复私人小企业。(3)流通:由产品交换转为允许自由贸易。5.意义(1)是列宁建设社会主义进一步探索的结果,找到了过渡到社会主义的正确途径。(2)使国民经济得到恢复和发展,苏维埃政权得到巩固。三、斯大林时期的经济1.确立:经过工业化和农业集体化,实施国民经济发展五年计划,逐步取消了新经济政策,苏联确立了新的经济体制。2.表现(1)经济体制:实行单一的公有制;实行高度集中的经济管理体制;实行排斥市场的指令性计划经济;主要以行政手段管理经济。(2)政治体制:联共(布)以党代政、权力集中在少数人手中、民主与法制不健全。3.影响(1)积极性:苏联社会主义经济取得了突出成就,形成了比较齐全的工业体系,基本实现了工业化,为日后战胜德国法西斯奠定了物质基础。(2)局限性:片面发展重工业,使农业和轻工业长期处于落后状态;人民生活水平提高缓慢;国家从农民身上拿走的东西太多,农民生产积极性不高;长期僵化地执行计划指令,压抑地方和企业的积极性;逐渐僵化,二战后社会主义国家大都照搬了这种体制,因此被称为“斯大林模式”。[讨论交流]与西方的工业化相比,苏联的工业化走了一条怎样的道路?提示:①实行排斥市场的计划经济体制;②优先发展重工业;③发展国营企业;④通过农业集体化积累资金。1.余粮征集制得到了农民的大力支持,值得持续推行。(×)2.战时共产主义政策具有共产主义的某些特征,所以是向社会主义过渡的正确途径。(×)3.新经济政策实施后,苏俄农民可以自由支配收获的全部粮食。(×)4.斯大林模式在经济体制方面允许多种所有制经济存在。(×)5.斯大林模式迅速促进了苏联的工业化,但使国民经济比例严重失调。(√)主题一认识战时共产主义政策和新经济政策材料一:1921年列宁又说:“目前已很清楚,我们用冲击的办法,即用简捷、迅速、直接的办法实现社会主义生产和分配的原则的尝试已经失败了。……政治形势向我们表明,在许多经济问题上,必须退到国家资本主义上去。”材料二:必须再退,再后退,从国家资本主义转到由国家调节买卖业和货币流通,商品交换没有得到丝毫结果,私人市场比我们强大,通常的买卖、贸易代替了商品交换。请分析:1.材料一中失败的尝试是什么?说明苏俄的经济政策发生了怎样的变化?2.材料二中的“再后退”退到什么地步?3.从苏联经济政策的转变中你得到什么启示?提示:1.战时共产主义政策。变化:以新经济政策代替战时共产主义政策。2.由商品交换(以物易物)退到私人买卖,发展商品生产。3.实事求是,一切从实际...