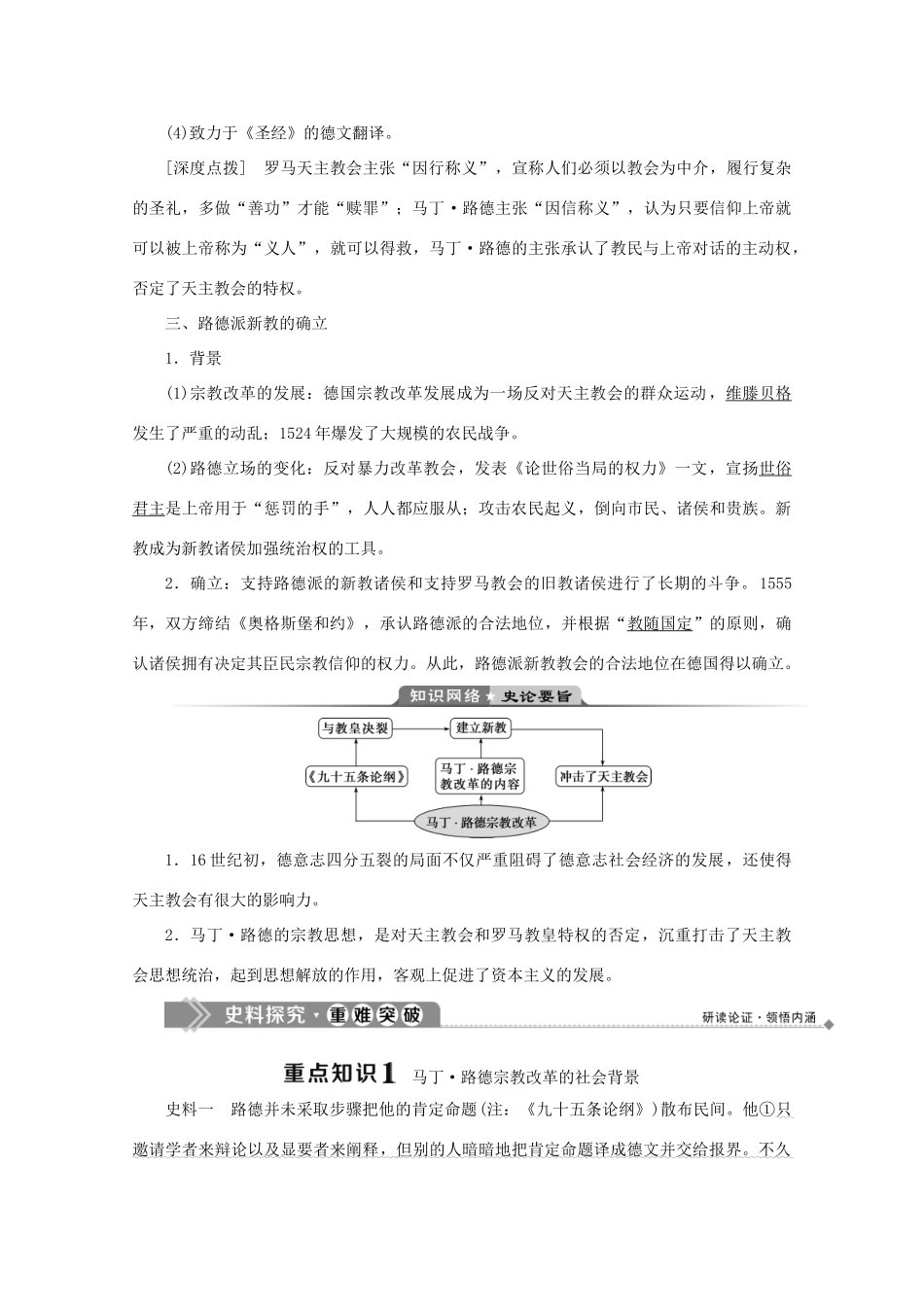

第二节马丁·路德和德国宗教改革课程标准学习目标知道马丁·路德的宗教改革主张,理解欧洲宗教改革的实质。了解宗教改革首先在德意志开始的原因。理解马丁·路德宗教改革的历史背景和内容。认识马丁·路德宗教改革的实质和历史作用。一、宗教改革前夕的德国1.经济、政治状况(1)经济:有了显著发展,出现资本主义萌芽,仍落后于其他欧洲国家。(2)政治:处于严重的分裂状态。2.社会矛盾激化(1)教会的压榨:四分五裂的局面阻碍经济发展,无力与天主教会对抗,成为“教皇的奶牛”。(2)民族意识增强:社会各阶层迫切要求实现民族统一,摆脱教皇的控制和掠夺。[深度点拨]天主教会的腐朽统治激化了社会矛盾、新旧文明的矛盾冲突加剧、德意志近代化的发展要求,更主要的是德意志地区是天主教世界中受教会压榨最严重的地区。这一切决定了宗教改革必然首先在德意志地区展开。二、马丁·路德和宗教改革的开始1.导火线:1515年,教皇利奥十世以筹款修缮圣彼得大教堂的名义发售赎罪券,激起各阶层愤怒。2.揭开序幕:1517年,马丁·路德发表《九十五条论纲》,揭开了德国宗教改革的序幕。3.路德宗教改革思想(1)抨击罗马教廷的“三道护墙”。(2)主张简化宗教仪式。(3)从伦理学角度阐明“因信称义”的教义,否定教皇与教职人员的权威。(4)致力于《圣经》的德文翻译。[深度点拨]罗马天主教会主张“因行称义”,宣称人们必须以教会为中介,履行复杂的圣礼,多做“善功”才能“赎罪”;马丁·路德主张“因信称义”,认为只要信仰上帝就可以被上帝称为“义人”,就可以得救,马丁·路德的主张承认了教民与上帝对话的主动权,否定了天主教会的特权。三、路德派新教的确立1.背景(1)宗教改革的发展:德国宗教改革发展成为一场反对天主教会的群众运动,维滕贝格发生了严重的动乱;1524年爆发了大规模的农民战争。(2)路德立场的变化:反对暴力改革教会,发表《论世俗当局的权力》一文,宣扬世俗君主是上帝用于“惩罚的手”,人人都应服从;攻击农民起义,倒向市民、诸侯和贵族。新教成为新教诸侯加强统治权的工具。2.确立:支持路德派的新教诸侯和支持罗马教会的旧教诸侯进行了长期的斗争。1555年,双方缔结《奥格斯堡和约》,承认路德派的合法地位,并根据“教随国定”的原则,确认诸侯拥有决定其臣民宗教信仰的权力。从此,路德派新教教会的合法地位在德国得以确立。1.16世纪初,德意志四分五裂的局面不仅严重阻碍了德意志社会经济的发展,还使得天主教会有很大的影响力。2.马丁·路德的宗教思想,是对天主教会和罗马教皇特权的否定,沉重打击了天主教会思想统治,起到思想解放的作用,客观上促进了资本主义的发展。马丁·路德宗教改革的社会背景史料一路德并未采取步骤把他的肯定命题(注:《九十五条论纲》)散布民间。他①只邀请学者来辩论以及显要者来阐释,但别的人暗暗地把肯定命题译成德文并交给报界。不久它们便成了德意志人的话题……他(路德)形容自己像一个人黑夜在一间古老教堂尖塔上攀登盘旋的楼梯,在漆黑中他伸出手臂平衡自己,他的手抓到一条粗绳。立时钟声大响,使他大吃一惊。——(美)罗伦培登《这是我的立场——马丁·路德传记》史料二教皇的代表后来沮丧地报告:“②十分之九的德国人欢呼‘路德’,剩下十分之一的少数则高呼‘罗马教廷该死’!”①说明马丁·路德宗教改革思想深得民心,被人们广泛接受。②马丁·路德得到德国各阶层人民的拥护。(1)如何理解史料一中路德想要“平衡自己”,却“立时钟声大响”?结合所学知识,分析宗教改革源于德国的社会条件。提示理解:路德原本只是反对罗马教会兜售赎罪券,结果引发了西欧宗教改革。条件:德意志处于四分五裂的状态;罗马教廷的精神控制与经济掠夺;近代资本主义因素的产生,人文主义的影响。(2)史料二说明了什么问题?提示说明了德国各阶层人民同罗马教皇的矛盾十分尖锐,马丁·路德的宗教改革在德国有着广泛的社会基础,得到了德国社会各阶层民众的支持。马丁·路德宗教改革的社会背景(1)必要性:①天主教会不仅控制着德意志人的精神世界,而且大肆在德意志搜刮掠夺财富,这使德意志的社会矛盾尖锐,引起各阶层的不满。②四...