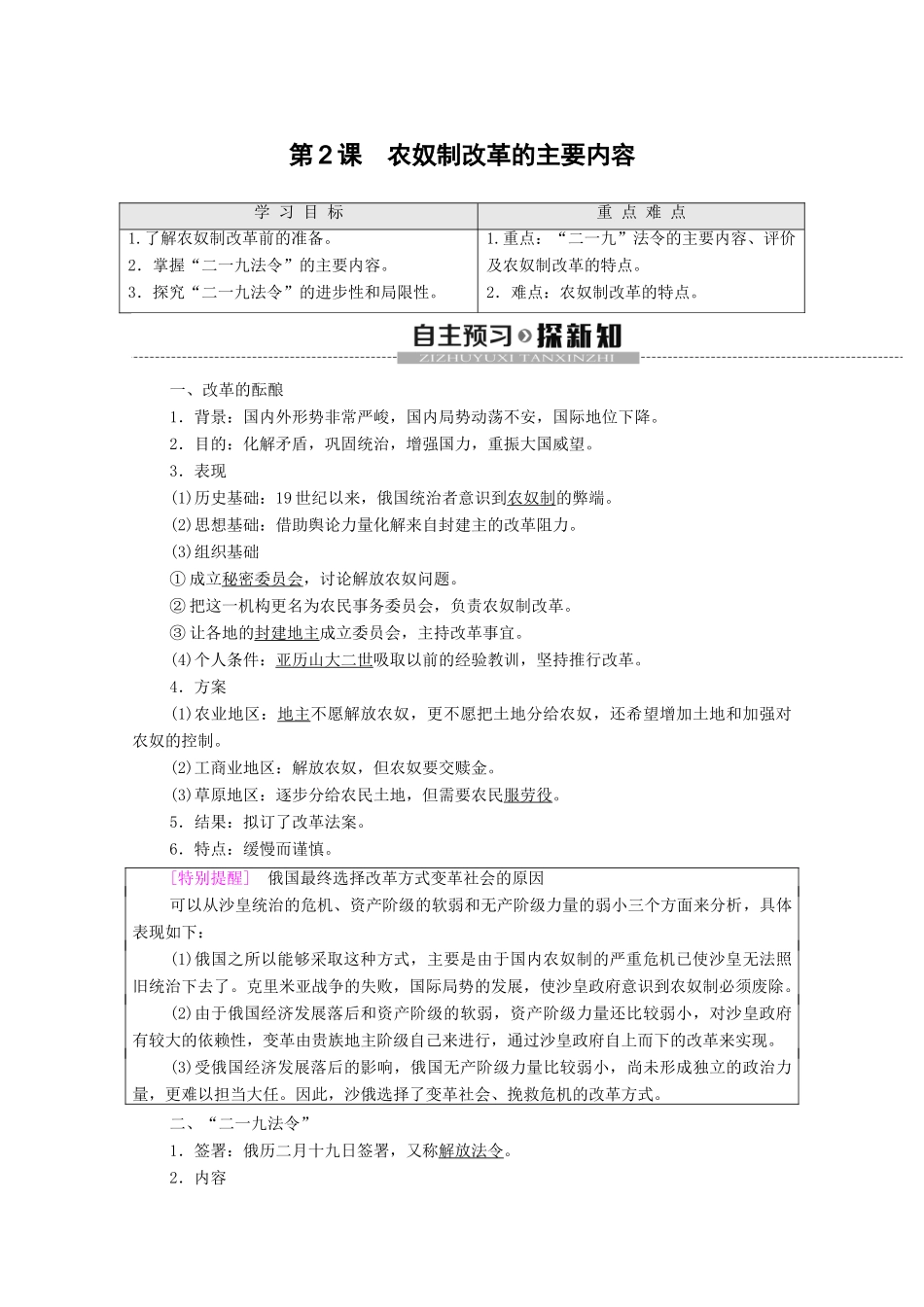

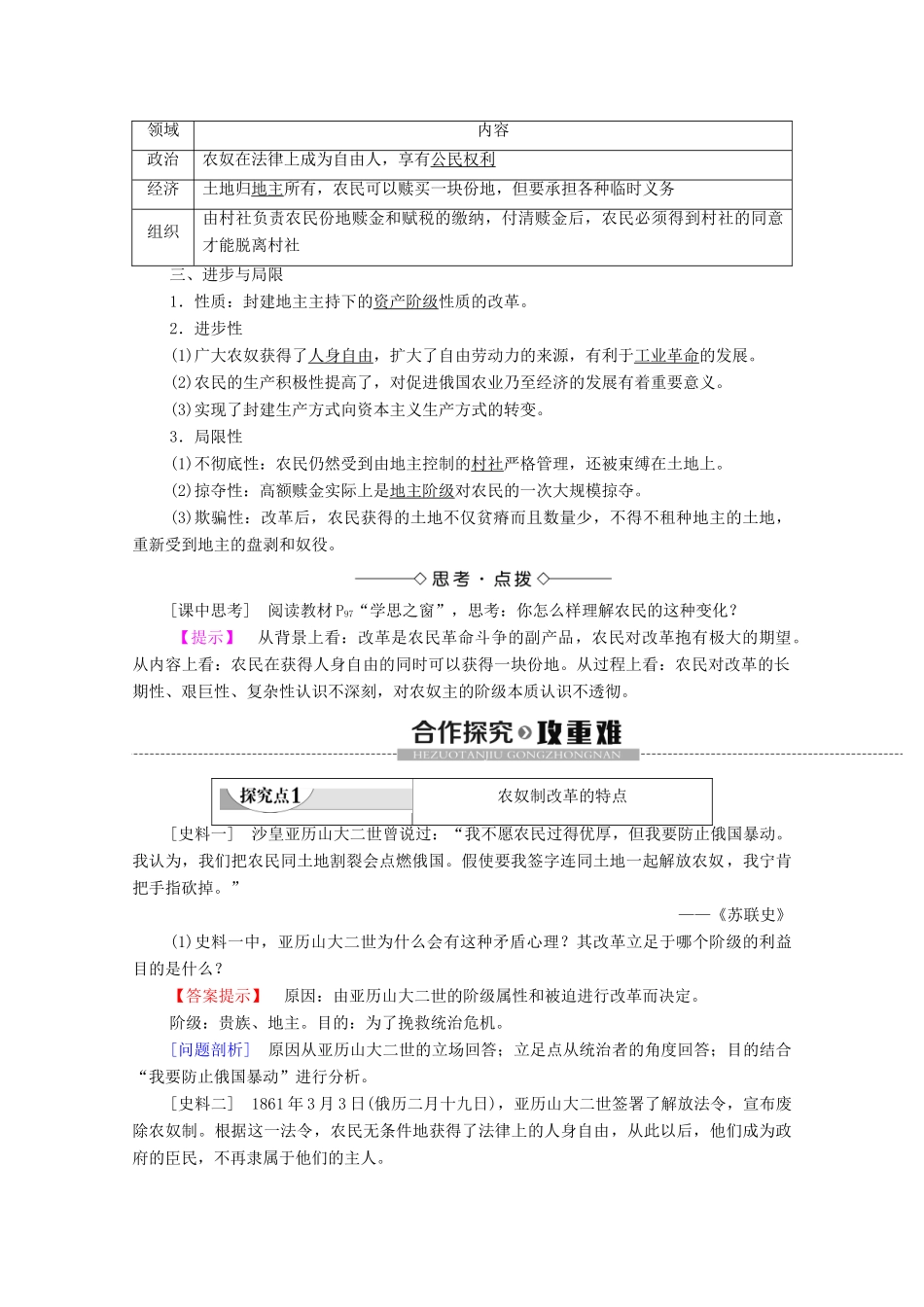

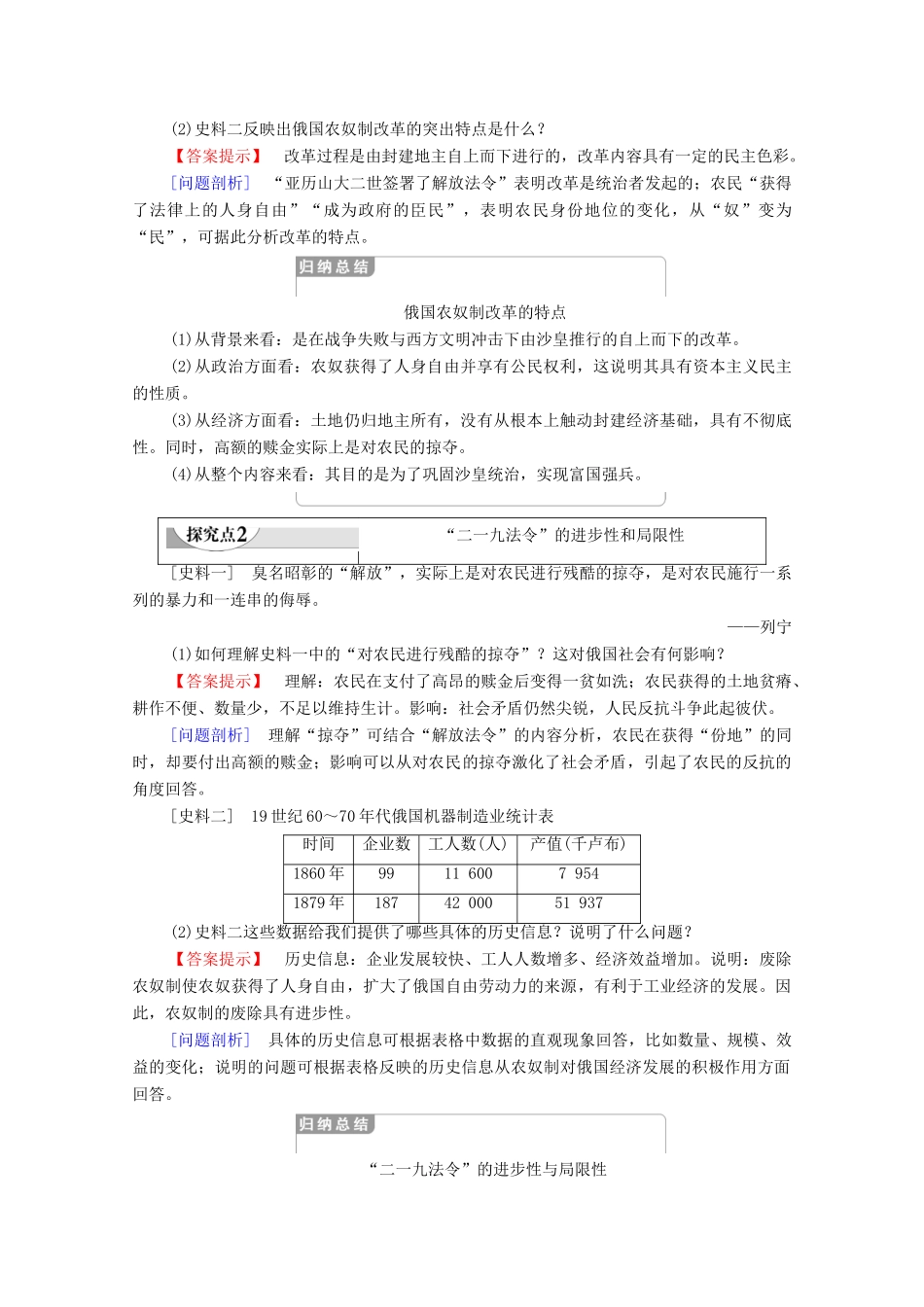

第2课农奴制改革的主要内容学习目标重点难点1.了解农奴制改革前的准备。2.掌握“二一九法令”的主要内容。3.探究“二一九法令”的进步性和局限性。1.重点:“二一九”法令的主要内容、评价及农奴制改革的特点。2.难点:农奴制改革的特点。一、改革的酝酿1.背景:国内外形势非常严峻,国内局势动荡不安,国际地位下降。2.目的:化解矛盾,巩固统治,增强国力,重振大国威望。3.表现(1)历史基础:19世纪以来,俄国统治者意识到农奴制的弊端。(2)思想基础:借助舆论力量化解来自封建主的改革阻力。(3)组织基础①成立秘密委员会,讨论解放农奴问题。②把这一机构更名为农民事务委员会,负责农奴制改革。③让各地的封建地主成立委员会,主持改革事宜。(4)个人条件:亚历山大二世吸取以前的经验教训,坚持推行改革。4.方案(1)农业地区:地主不愿解放农奴,更不愿把土地分给农奴,还希望增加土地和加强对农奴的控制。(2)工商业地区:解放农奴,但农奴要交赎金。(3)草原地区:逐步分给农民土地,但需要农民服劳役。5.结果:拟订了改革法案。6.特点:缓慢而谨慎。[特别提醒]俄国最终选择改革方式变革社会的原因可以从沙皇统治的危机、资产阶级的软弱和无产阶级力量的弱小三个方面来分析,具体表现如下:(1)俄国之所以能够采取这种方式,主要是由于国内农奴制的严重危机已使沙皇无法照旧统治下去了。克里米亚战争的失败,国际局势的发展,使沙皇政府意识到农奴制必须废除。(2)由于俄国经济发展落后和资产阶级的软弱,资产阶级力量还比较弱小,对沙皇政府有较大的依赖性,变革由贵族地主阶级自己来进行,通过沙皇政府自上而下的改革来实现。(3)受俄国经济发展落后的影响,俄国无产阶级力量比较弱小,尚未形成独立的政治力量,更难以担当大任。因此,沙俄选择了变革社会、挽救危机的改革方式。二、“二一九法令”1.签署:俄历二月十九日签署,又称解放法令。2.内容领域内容政治农奴在法律上成为自由人,享有公民权利经济土地归地主所有,农民可以赎买一块份地,但要承担各种临时义务组织由村社负责农民份地赎金和赋税的缴纳,付清赎金后,农民必须得到村社的同意才能脱离村社三、进步与局限1.性质:封建地主主持下的资产阶级性质的改革。2.进步性(1)广大农奴获得了人身自由,扩大了自由劳动力的来源,有利于工业革命的发展。(2)农民的生产积极性提高了,对促进俄国农业乃至经济的发展有着重要意义。(3)实现了封建生产方式向资本主义生产方式的转变。3.局限性(1)不彻底性:农民仍然受到由地主控制的村社严格管理,还被束缚在土地上。(2)掠夺性:高额赎金实际上是地主阶级对农民的一次大规模掠夺。(3)欺骗性:改革后,农民获得的土地不仅贫瘠而且数量少,不得不租种地主的土地,重新受到地主的盘剥和奴役。[课中思考]阅读教材P97“学思之窗”,思考:你怎么样理解农民的这种变化?【提示】从背景上看:改革是农民革命斗争的副产品,农民对改革抱有极大的期望。从内容上看:农民在获得人身自由的同时可以获得一块份地。从过程上看:农民对改革的长期性、艰巨性、复杂性认识不深刻,对农奴主的阶级本质认识不透彻。农奴制改革的特点[史料一]沙皇亚历山大二世曾说过:“我不愿农民过得优厚,但我要防止俄国暴动。我认为,我们把农民同土地割裂会点燃俄国。假使要我签字连同土地一起解放农奴,我宁肯把手指砍掉。”——《苏联史》(1)史料一中,亚历山大二世为什么会有这种矛盾心理?其改革立足于哪个阶级的利益目的是什么?【答案提示】原因:由亚历山大二世的阶级属性和被迫进行改革而决定。阶级:贵族、地主。目的:为了挽救统治危机。[问题剖析]原因从亚历山大二世的立场回答;立足点从统治者的角度回答;目的结合“我要防止俄国暴动”进行分析。[史料二]1861年3月3日(俄历二月十九日),亚历山大二世签署了解放法令,宣布废除农奴制。根据这一法令,农民无条件地获得了法律上的人身自由,从此以后,他们成为政府的臣民,不再隶属于他们的主人。(2)史料二反映出俄国农奴制改革的突出特点是什么?【答案提示】改革过程是由封建地主自上而下进行的,改革内容具有一定的民主色彩。[问题...