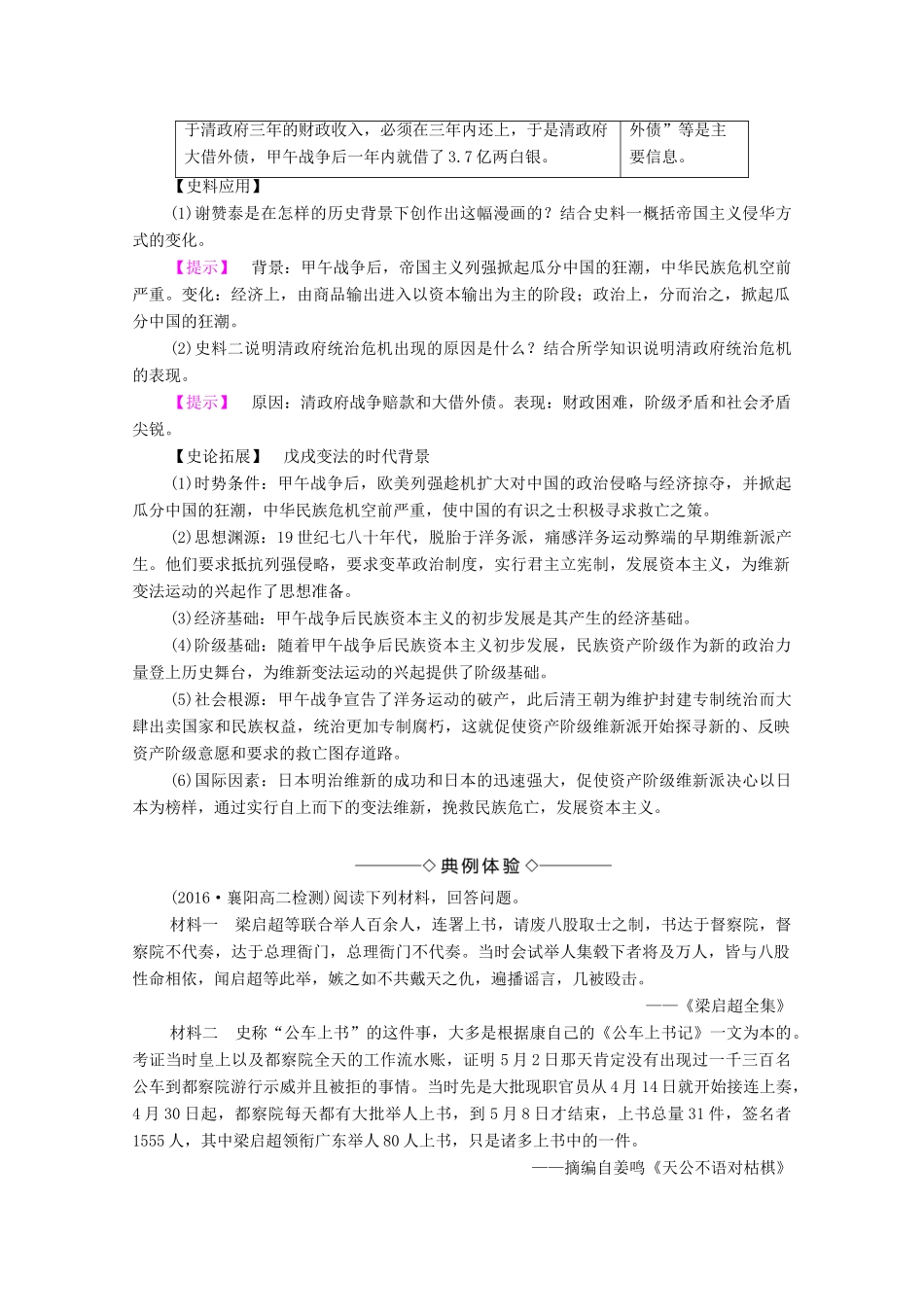

第一节资产阶级维新变法运动的兴起学习目标:1.了解戊戌变法产生的历史根源。2.简述康有为、梁启超等维新派人物的政治主张。1.重点:维新变法产生的历史根源及维新变法运动的兴起过程。2.难点:分析维新派与守旧派论战的实质及作用。教材整理1民族危机的不断加深和新阶级力量的出现1.政治上:甲午战争后民族危机空前严重。(1)列强各国索取租借地,划分“势力范围”,掀起瓜分中国的狂潮。(2)列强向清政府强加政治借款,投资设厂,开采矿藏、修筑铁路等形式,不断增加资本输出,进行经济掠夺。2.经济上:中国民族资本主义的产生和初步发展。(1)原因①列强的侵略分解着中国自给自足的自然经济。②甲午战争后,爱国的民族工商界人士发出了“实业救国”的呼声。③清政府放松了对民间设厂的限制。(2)结果:民族资产阶级作为新的政治力量,开始登上历史舞台。3.思想上:维新思想成熟。(1)早期维新思想并未形成系统完整的理论。(2)康有为写成《新学伪经考》和《孔子改制考》,为维新变法奠定了思想基础。[深度点拨]民族资产阶级登上历史舞台后提出什么时代要求?民族资产阶级由于自身经济力量的增长,不仅要求引进西方先进的科学技术,而且要求学习西方资本主义的社会政治制度,建立一个符合自己阶级利益的政权,在中国迅速发展资本主义,挽救空前严重的民族危机。教材整理2维新变法运动的兴起1.开始:1895年“公车上书”。2.发展(1)创办报刊①1895年北京的《万国公报》。②上海的《强学报》和《时务报》。③湖南的《湘报》。④在天津,严复译述《天演论》。(2)设立学会①北京和上海的强学会。②湖南的南学会。[深度点拨]公车上书有何意义?公车上书打破了几百年来士人不得干政的禁令,显示了知识分子的群体力量,揭开了维新变法运动的序幕。教材整理3维新派与守旧派的论战1.双方:维新派与守旧派。2.内容(1)该不该进行维新变法。(2)要不要兴民权、设议院、实行君主立宪。(3)要不要改革科举制度和提倡西学。3.实质:是新兴资产阶级的政治力量与没落的封建地主阶级势力在思想上的交锋。4.作用:维新变法思想的进步性为更多的人所认识,从而推动着维新变法运动进一步向纵深发展。知识网络史论要旨1.学习西方资本主义的社会政治制度,在中国发展资本主义,挽救空前严重的民族危机,已成为19世纪末的时代要求。2.维新派的活动传播了资产阶级改良主义思想,启发了民智,为维新运动作了舆论准备。探究点戊戌变法的时代背景史料解读史料一《时局图》是近代爱国者谢赞泰所作,1898年在香港发表,图中“不言而喻,一目了然”的对联,生动形象地揭露了清政府的腐败和帝国主义列强对中国的侵略。抓住“1898年”“列强对中国的侵略”等信息对史料一进行理解。史料二《马关条约》规定的赔款数额之大是空前的,相当“赔款”“借于清政府三年的财政收入,必须在三年内还上,于是清政府大借外债,甲午战争后一年内就借了3.7亿两白银。外债”等是主要信息。【史料应用】(1)谢赞泰是在怎样的历史背景下创作出这幅漫画的?结合史料一概括帝国主义侵华方式的变化。【提示】背景:甲午战争后,帝国主义列强掀起瓜分中国的狂潮,中华民族危机空前严重。变化:经济上,由商品输出进入以资本输出为主的阶段;政治上,分而治之,掀起瓜分中国的狂潮。(2)史料二说明清政府统治危机出现的原因是什么?结合所学知识说明清政府统治危机的表现。【提示】原因:清政府战争赔款和大借外债。表现:财政困难,阶级矛盾和社会矛盾尖锐。【史论拓展】戊戌变法的时代背景(1)时势条件:甲午战争后,欧美列强趁机扩大对中国的政治侵略与经济掠夺,并掀起瓜分中国的狂潮,中华民族危机空前严重,使中国的有识之士积极寻求救亡之策。(2)思想渊源:19世纪七八十年代,脱胎于洋务派,痛感洋务运动弊端的早期维新派产生。他们要求抵抗列强侵略,要求变革政治制度,实行君主立宪制,发展资本主义,为维新变法运动的兴起作了思想准备。(3)经济基础:甲午战争后民族资本主义的初步发展是其产生的经济基础。(4)阶级基础:随着甲午战争后民族资本主义初步发展,民族资产阶级作为新的政治力量登上历史舞台,为维新变法运动的兴起提供...