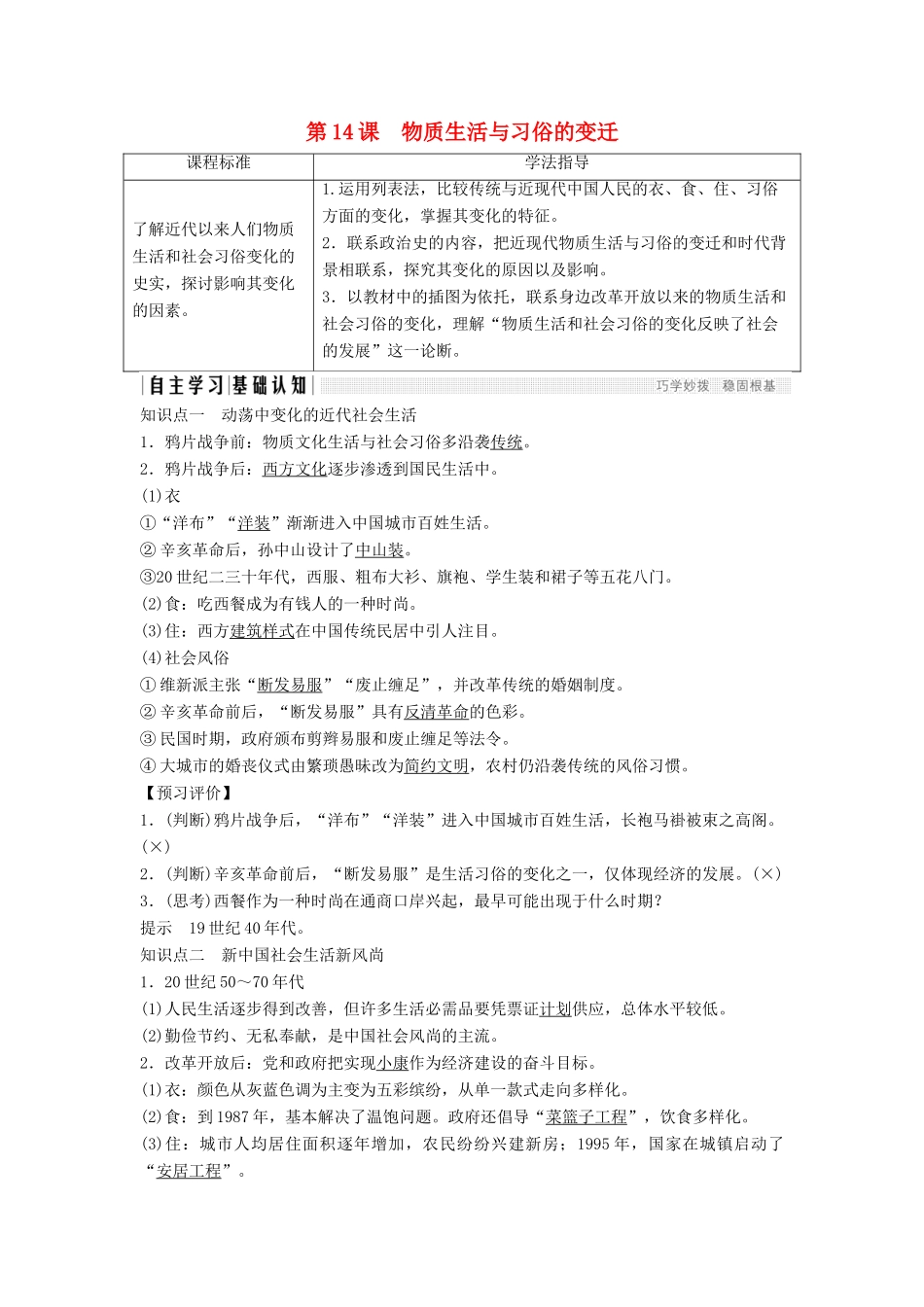

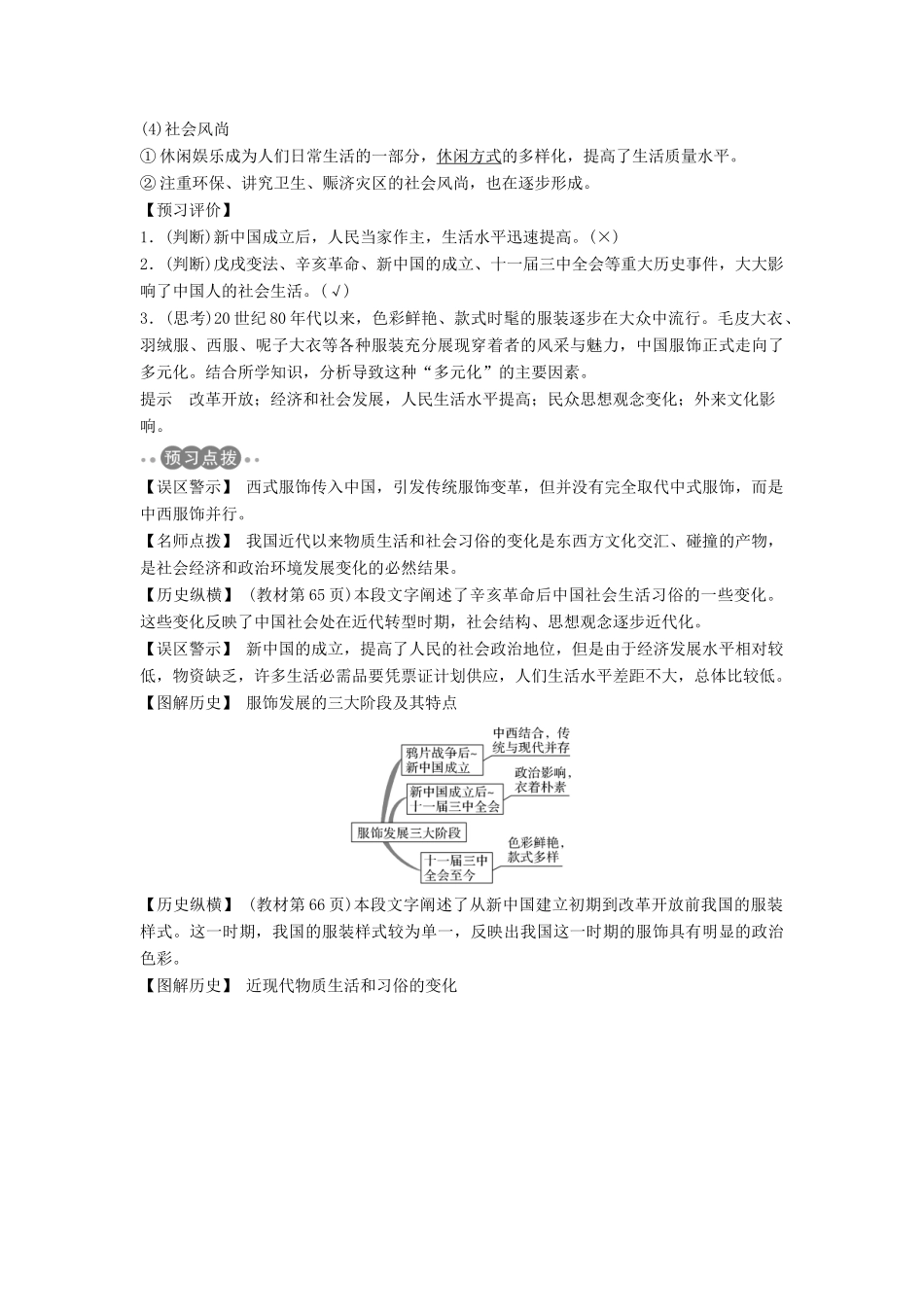

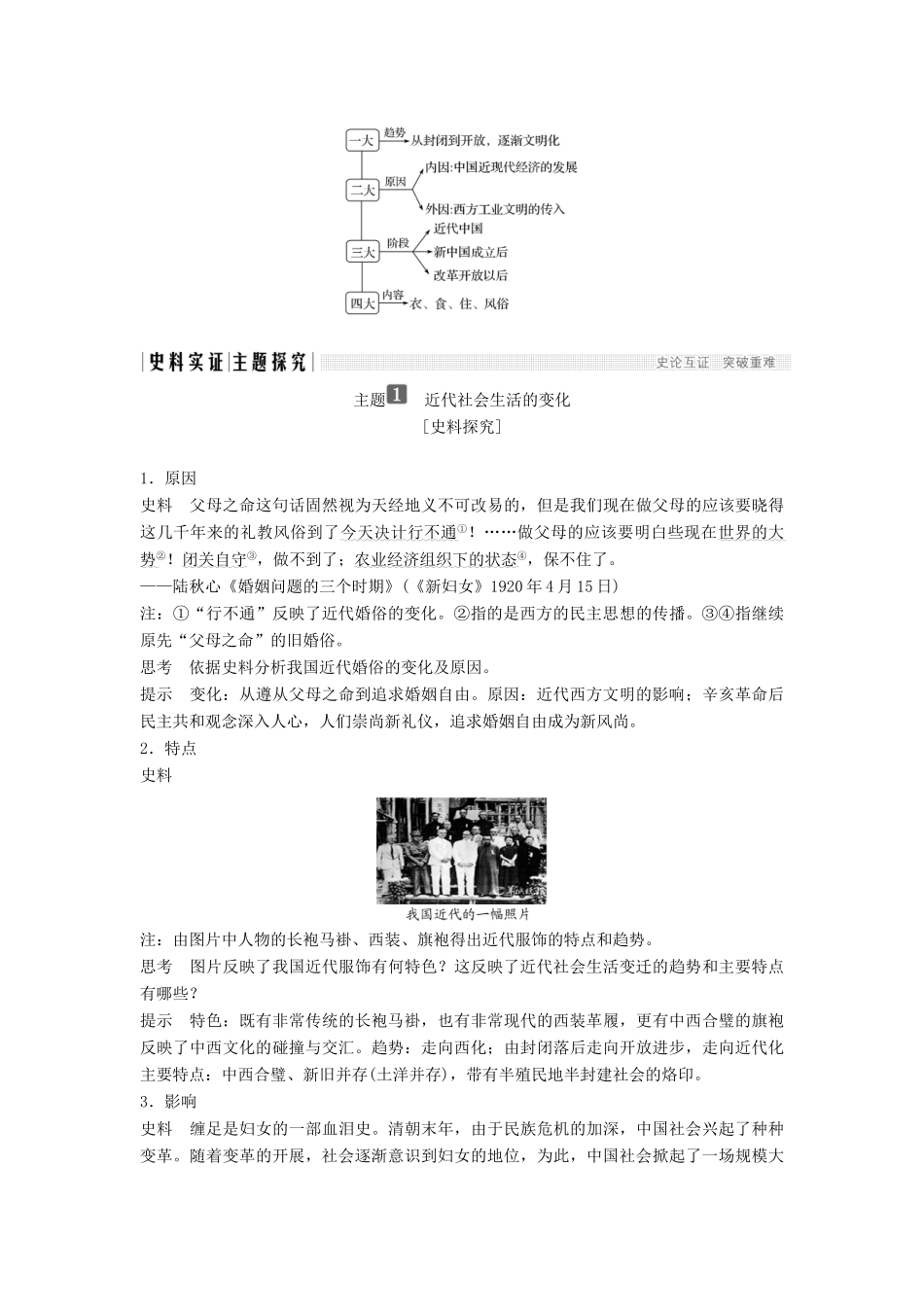

第14课物质生活与习俗的变迁课程标准学法指导了解近代以来人们物质生活和社会习俗变化的史实,探讨影响其变化的因素。1.运用列表法,比较传统与近现代中国人民的衣、食、住、习俗方面的变化,掌握其变化的特征。2.联系政治史的内容,把近现代物质生活与习俗的变迁和时代背景相联系,探究其变化的原因以及影响。3.以教材中的插图为依托,联系身边改革开放以来的物质生活和社会习俗的变化,理解“物质生活和社会习俗的变化反映了社会的发展”这一论断。知识点一动荡中变化的近代社会生活1.鸦片战争前:物质文化生活与社会习俗多沿袭传统。2.鸦片战争后:西方文化逐步渗透到国民生活中。(1)衣①“洋布”“洋装”渐渐进入中国城市百姓生活。②辛亥革命后,孙中山设计了中山装。③20世纪二三十年代,西服、粗布大衫、旗袍、学生装和裙子等五花八门。(2)食:吃西餐成为有钱人的一种时尚。(3)住:西方建筑样式在中国传统民居中引人注目。(4)社会风俗①维新派主张“断发易服”“废止缠足”,并改革传统的婚姻制度。②辛亥革命前后,“断发易服”具有反清革命的色彩。③民国时期,政府颁布剪辫易服和废止缠足等法令。④大城市的婚丧仪式由繁琐愚昧改为简约文明,农村仍沿袭传统的风俗习惯。【预习评价】1.(判断)鸦片战争后,“洋布”“洋装”进入中国城市百姓生活,长袍马褂被束之高阁。(×)2.(判断)辛亥革命前后,“断发易服”是生活习俗的变化之一,仅体现经济的发展。(×)3.(思考)西餐作为一种时尚在通商口岸兴起,最早可能出现于什么时期?提示19世纪40年代。知识点二新中国社会生活新风尚1.20世纪50~70年代(1)人民生活逐步得到改善,但许多生活必需品要凭票证计划供应,总体水平较低。(2)勤俭节约、无私奉献,是中国社会风尚的主流。2.改革开放后:党和政府把实现小康作为经济建设的奋斗目标。(1)衣:颜色从灰蓝色调为主变为五彩缤纷,从单一款式走向多样化。(2)食:到1987年,基本解决了温饱问题。政府还倡导“菜篮子工程”,饮食多样化。(3)住:城市人均居住面积逐年增加,农民纷纷兴建新房;1995年,国家在城镇启动了“安居工程”。(4)社会风尚①休闲娱乐成为人们日常生活的一部分,休闲方式的多样化,提高了生活质量水平。②注重环保、讲究卫生、赈济灾区的社会风尚,也在逐步形成。【预习评价】1.(判断)新中国成立后,人民当家作主,生活水平迅速提高。(×)2.(判断)戊戌变法、辛亥革命、新中国的成立、十一届三中全会等重大历史事件,大大影响了中国人的社会生活。(√)3.(思考)20世纪80年代以来,色彩鲜艳、款式时髦的服装逐步在大众中流行。毛皮大衣、羽绒服、西服、呢子大衣等各种服装充分展现穿着者的风采与魅力,中国服饰正式走向了多元化。结合所学知识,分析导致这种“多元化”的主要因素。提示改革开放;经济和社会发展,人民生活水平提高;民众思想观念变化;外来文化影响。【误区警示】西式服饰传入中国,引发传统服饰变革,但并没有完全取代中式服饰,而是中西服饰并行。【名师点拨】我国近代以来物质生活和社会习俗的变化是东西方文化交汇、碰撞的产物,是社会经济和政治环境发展变化的必然结果。【历史纵横】(教材第65页)本段文字阐述了辛亥革命后中国社会生活习俗的一些变化。这些变化反映了中国社会处在近代转型时期,社会结构、思想观念逐步近代化。【误区警示】新中国的成立,提高了人民的社会政治地位,但是由于经济发展水平相对较低,物资缺乏,许多生活必需品要凭票证计划供应,人们生活水平差距不大,总体比较低。【图解历史】服饰发展的三大阶段及其特点【历史纵横】(教材第66页)本段文字阐述了从新中国建立初期到改革开放前我国的服装样式。这一时期,我国的服装样式较为单一,反映出我国这一时期的服饰具有明显的政治色彩。【图解历史】近现代物质生活和习俗的变化主题近代社会生活的变化[史料探究]1.原因史料父母之命这句话固然视为天经地义不可改易的,但是我们现在做父母的应该要晓得这几千年来的礼教风俗到了今天决计行不通①!……做父母的应该要明白些现在世界的大势②!闭关自守③,做不到了;农业经济组织下的状态④,保不住了。—...