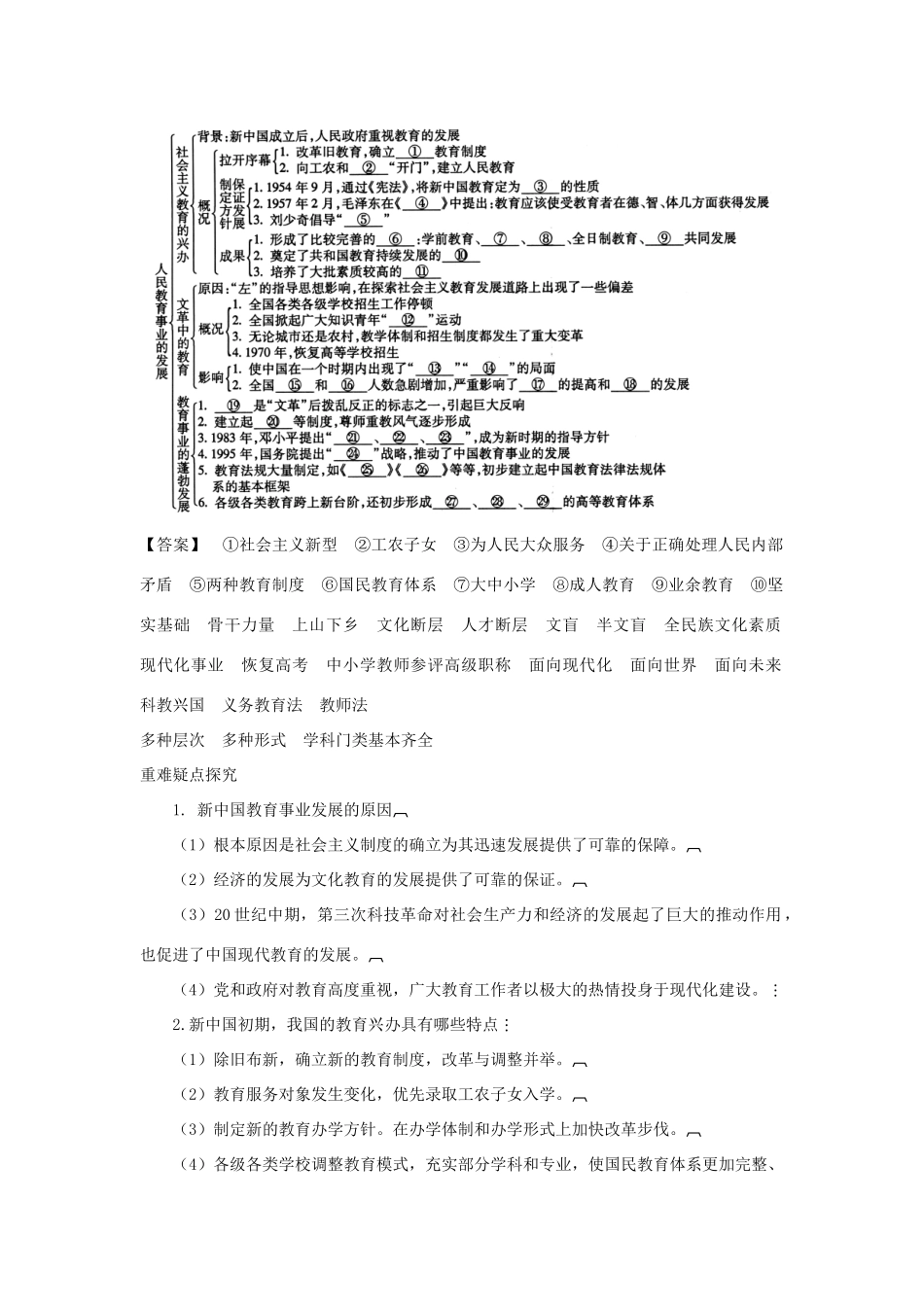

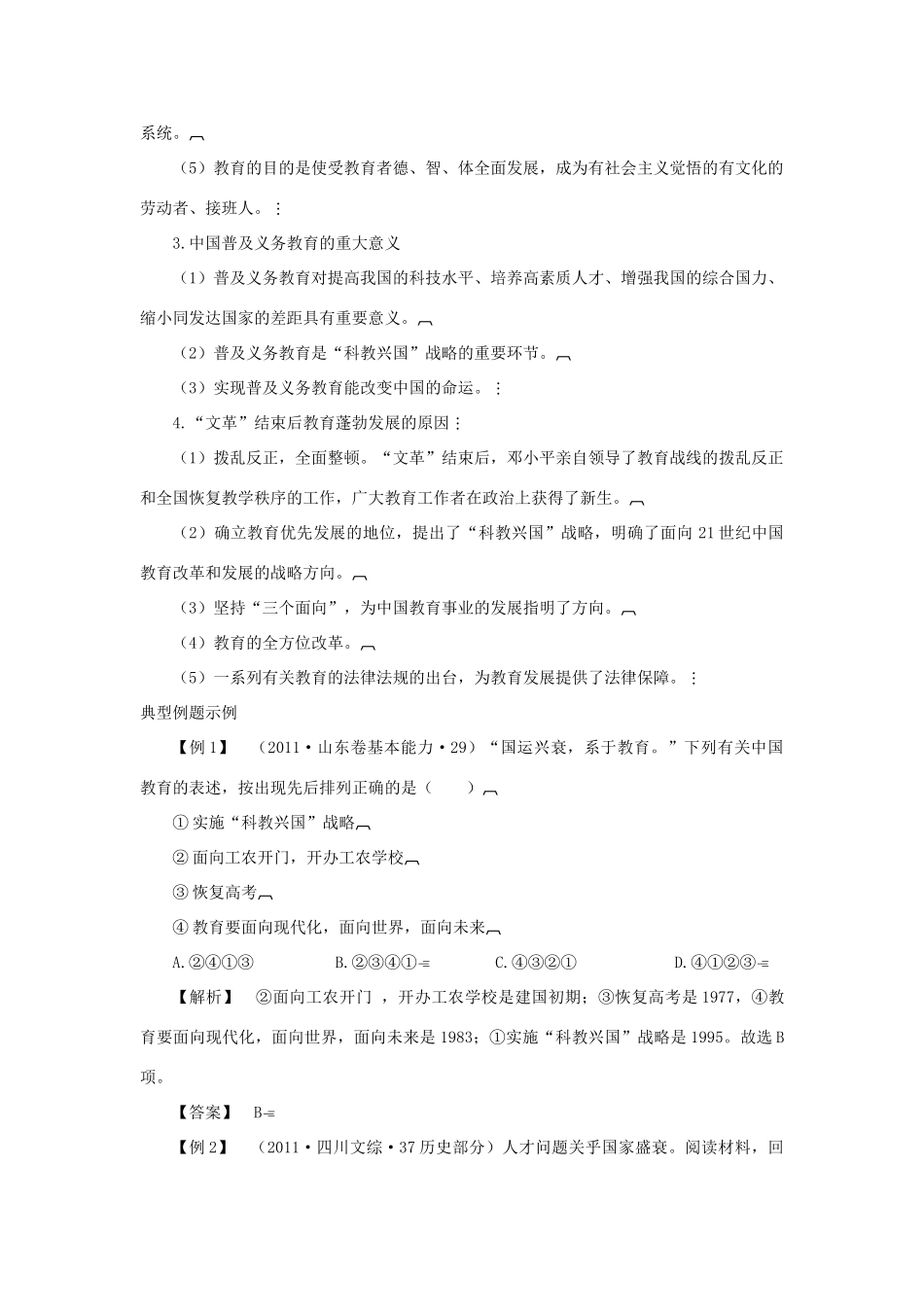

第2课人民教育事业的发展情景问题切入新中国成立后,党和政府重视教育事业的发展,如图一(接受九年义务教育的学生)和图二(希望工程宣传画)。中国教育由小到大,逐步发展。1983年国庆前夕,在北京景山学校,邓小平同志挥笔写下,“教育要面向现代化,面向世界,面向未来”。现在,它已经成为中国教育改革与发展的方针。教育已经成为党和政府的头等大事。江泽民总书记在全国第三次教育工作会议上强调指出:国运兴衰,系与教育;教育振兴,全民有责。我们该如何看待“国运兴衰,系与教育”呢?学习目标引领课标了解我国教育发展的史实,理解“国运兴衰,系于教育”的深刻含义。重点新中国教育发展的史实。难点教育大革命。整体结构感知本课第一目“社会主义教育的兴办”主要介绍了新中国成立初期教育兴办的史实概况。本课第二目“‘文化大革命’”中的‘教育革命’”,着重讲述了“文革”期间教育的发展。本课第三目“教育事业的蓬勃发展”,主要讲述了“文革”结束后,党和国家重视教育以及教育迅速发展的情况。三目关系,图示如下:自主预习梳理【答案】①社会主义新型②工农子女③为人民大众服务④关于正确处理人民内部矛盾⑤两种教育制度⑥国民教育体系⑦大中小学⑧成人教育⑨业余教育⑩坚实基础骨干力量上山下乡文化断层人才断层文盲半文盲全民族文化素质现代化事业恢复高考中小学教师参评高级职称面向现代化面向世界面向未来科教兴国义务教育法教师法多种层次多种形式学科门类基本齐全重难疑点探究1.新中国教育事业发展的原因(1)根本原因是社会主义制度的确立为其迅速发展提供了可靠的保障。(2)经济的发展为文化教育的发展提供了可靠的保证。(3)20世纪中期,第三次科技革命对社会生产力和经济的发展起了巨大的推动作用,也促进了中国现代教育的发展。(4)党和政府对教育高度重视,广大教育工作者以极大的热情投身于现代化建设。2.新中国初期,我国的教育兴办具有哪些特点(1)除旧布新,确立新的教育制度,改革与调整并举。(2)教育服务对象发生变化,优先录取工农子女入学。(3)制定新的教育办学方针。在办学体制和办学形式上加快改革步伐。(4)各级各类学校调整教育模式,充实部分学科和专业,使国民教育体系更加完整、系统。(5)教育的目的是使受教育者德、智、体全面发展,成为有社会主义觉悟的有文化的劳动者、接班人。3.中国普及义务教育的重大意义(1)普及义务教育对提高我国的科技水平、培养高素质人才、增强我国的综合国力、缩小同发达国家的差距具有重要意义。(2)普及义务教育是“科教兴国”战略的重要环节。(3)实现普及义务教育能改变中国的命运。4.“文革”结束后教育蓬勃发展的原因(1)拨乱反正,全面整顿。“文革”结束后,邓小平亲自领导了教育战线的拨乱反正和全国恢复教学秩序的工作,广大教育工作者在政治上获得了新生。(2)确立教育优先发展的地位,提出了“科教兴国”战略,明确了面向21世纪中国教育改革和发展的战略方向。(3)坚持“三个面向”,为中国教育事业的发展指明了方向。(4)教育的全方位改革。(5)一系列有关教育的法律法规的出台,为教育发展提供了法律保障。典型例题示例【例1】(2011·山东卷基本能力·29)“国运兴衰,系于教育。”下列有关中国教育的表述,按出现先后排列正确的是()①实施“科教兴国”战略②面向工农开门,开办工农学校③恢复高考④教育要面向现代化,面向世界,面向未来A.②④①③B.②③④①C.④③②①D.④①②③【解析】②面向工农开门,开办工农学校是建国初期;③恢复高考是1977,④教育要面向现代化,面向世界,面向未来是1983;①实施“科教兴国”战略是1995。故选B项。【答案】B【例2】(2011·四川文综·37历史部分)人才问题关乎国家盛衰。阅读材料,回答问题。材料一君子用人如器,各取所长。人之所能不可兼备,弃其所短,取其所长。有谠(正直)言直谏,可以施于致教者,当拭目以师友待之。为官择人,唯才是与。荀或不才虽亲不用;如其有才,虽仇不弃。——唐太宗(1)材料一反映了唐太宗哪些用人思想?材料...