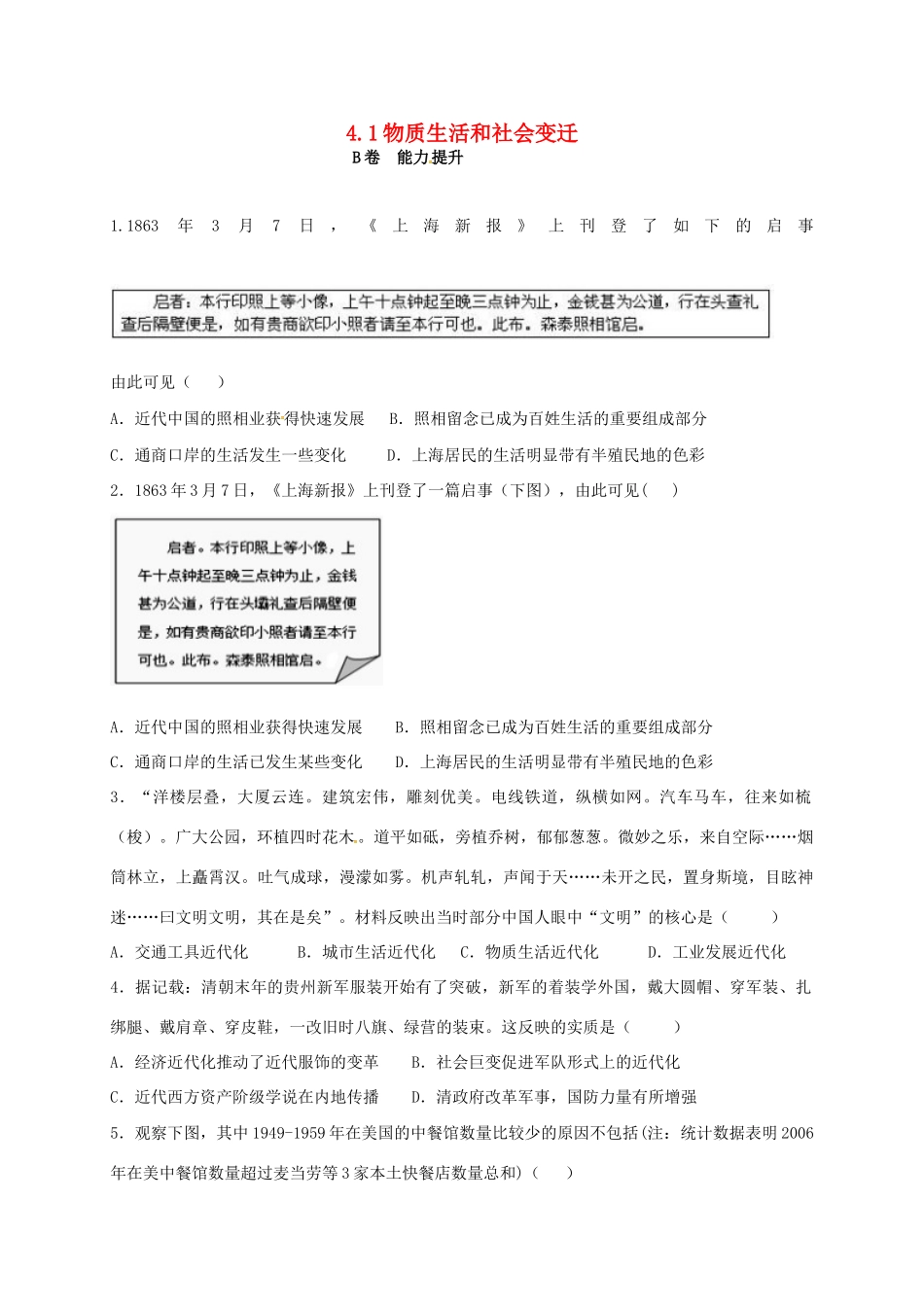

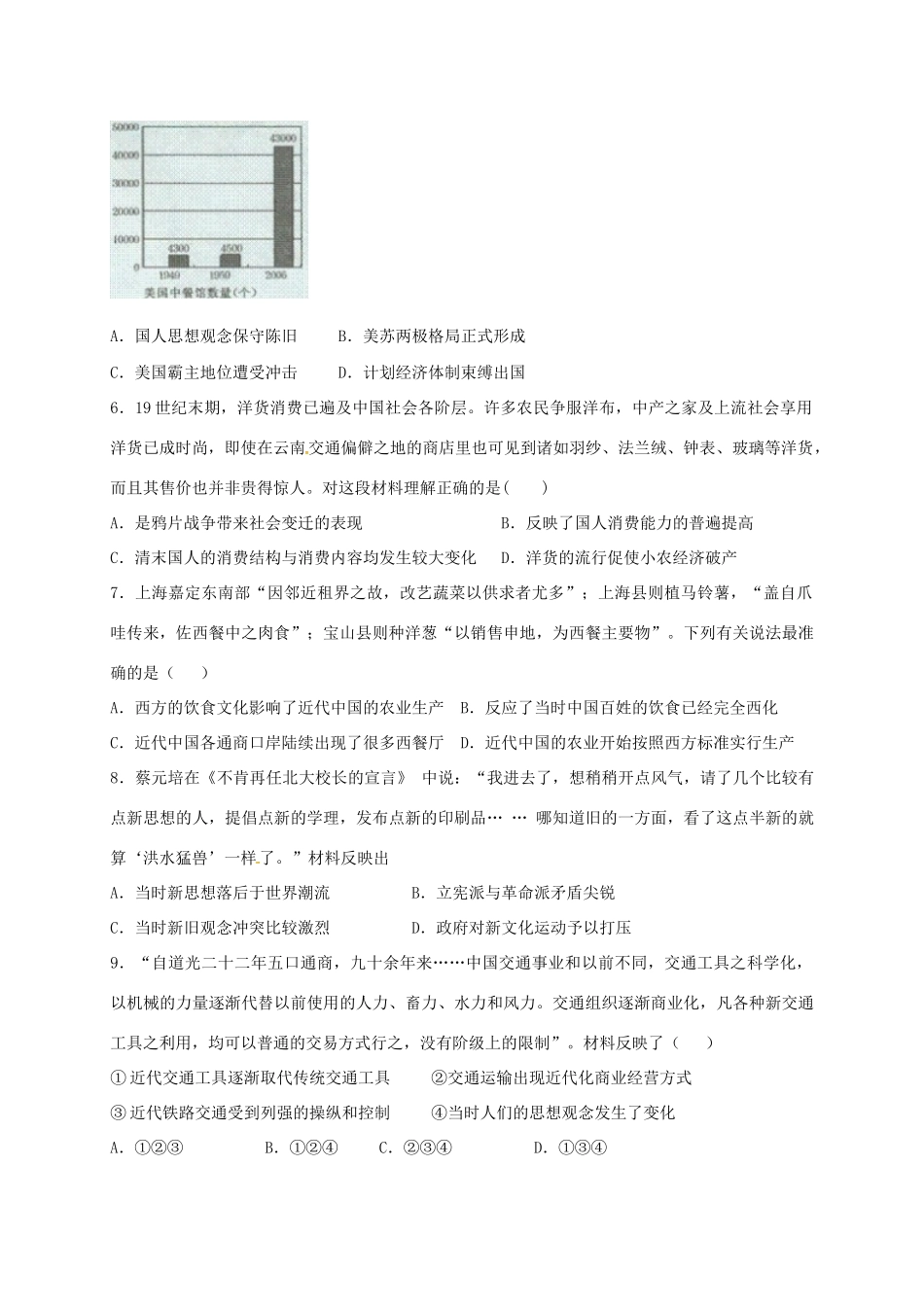

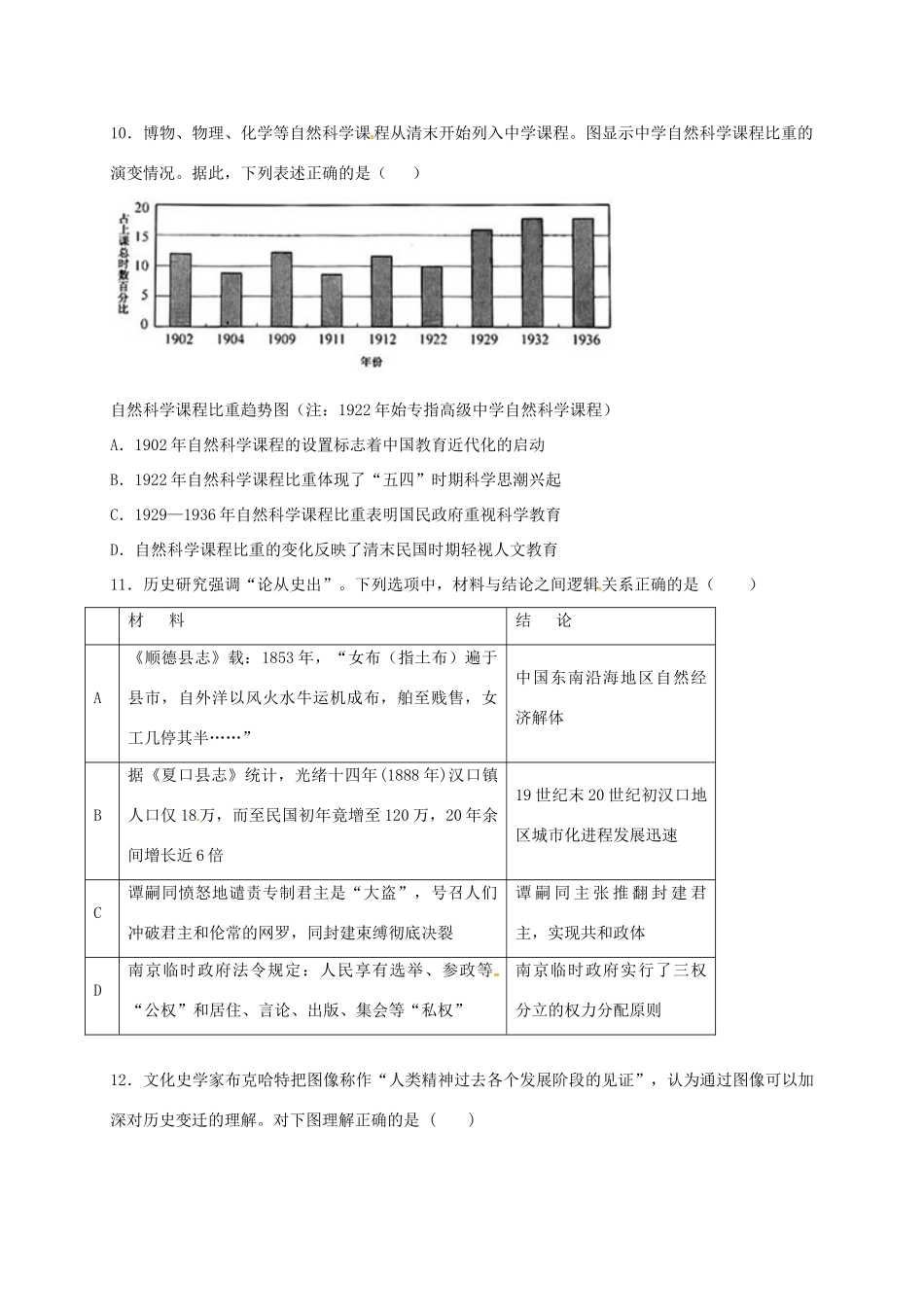

4.1物质生活和社会变迁B卷能力提升1.1863年3月7日,《上海新报》上刊登了如下的启事由此可见()A.近代中国的照相业获得快速发展B.照相留念已成为百姓生活的重要组成部分C.通商口岸的生活发生一些变化D.上海居民的生活明显带有半殖民地的色彩2.1863年3月7日,《上海新报》上刊登了一篇启事(下图),由此可见()A.近代中国的照相业获得快速发展B.照相留念已成为百姓生活的重要组成部分C.通商口岸的生活已发生某些变化D.上海居民的生活明显带有半殖民地的色彩3.“洋楼层叠,大厦云连。建筑宏伟,雕刻优美。电线铁道,纵横如网。汽车马车,往来如梳(梭)。广大公园,环植四时花木。道平如砥,旁植乔树,郁郁葱葱。微妙之乐,来自空际……烟筒林立,上矗霄汉。吐气成球,漫濛如雾。机声轧轧,声闻于天……未开之民,置身斯境,目眩神迷……曰文明文明,其在是矣”。材料反映出当时部分中国人眼中“文明”的核心是()A.交通工具近代化B.城市生活近代化C.物质生活近代化D.工业发展近代化4.据记载:清朝末年的贵州新军服装开始有了突破,新军的着装学外国,戴大圆帽、穿军装、扎绑腿、戴肩章、穿皮鞋,一改旧时八旗、绿营的装束。这反映的实质是()A.经济近代化推动了近代服饰的变革B.社会巨变促进军队形式上的近代化C.近代西方资产阶级学说在内地传播D.清政府改革军事,国防力量有所增强5.观察下图,其中1949-1959年在美国的中餐馆数量比较少的原因不包括(注:统计数据表明2006年在美中餐馆数量超过麦当劳等3家本土快餐店数量总和)()A.国人思想观念保守陈旧B.美苏两极格局正式形成C.美国霸主地位遭受冲击D.计划经济体制束缚出国6.19世纪末期,洋货消费已遍及中国社会各阶层。许多农民争服洋布,中产之家及上流社会享用洋货已成时尚,即使在云南交通偏僻之地的商店里也可见到诸如羽纱、法兰绒、钟表、玻璃等洋货,而且其售价也并非贵得惊人。对这段材料理解正确的是()A.是鸦片战争带来社会变迁的表现B.反映了国人消费能力的普遍提高C.清末国人的消费结构与消费内容均发生较大变化D.洋货的流行促使小农经济破产7.上海嘉定东南部“因邻近租界之故,改艺蔬菜以供求者尤多”;上海县则植马铃薯,“盖自爪哇传来,佐西餐中之肉食”;宝山县则种洋葱“以销售申地,为西餐主要物”。下列有关说法最准确的是()A.西方的饮食文化影响了近代中国的农业生产B.反应了当时中国百姓的饮食已经完全西化C.近代中国各通商口岸陆续出现了很多西餐厅D.近代中国的农业开始按照西方标准实行生产8.蔡元培在《不肯再任北大校长的宣言》中说:“我进去了,想稍稍开点风气,请了几个比较有点新思想的人,提倡点新的学理,发布点新的印刷品……哪知道旧的一方面,看了这点半新的就算‘洪水猛兽’一样了。”材料反映出A.当时新思想落后于世界潮流B.立宪派与革命派矛盾尖锐C.当时新旧观念冲突比较激烈D.政府对新文化运动予以打压9.“自道光二十二年五口通商,九十余年来……中国交通事业和以前不同,交通工具之科学化,以机械的力量逐渐代替以前使用的人力、畜力、水力和风力。交通组织逐渐商业化,凡各种新交通工具之利用,均可以普通的交易方式行之,没有阶级上的限制”。材料反映了()①近代交通工具逐渐取代传统交通工具②交通运输出现近代化商业经营方式③近代铁路交通受到列强的操纵和控制④当时人们的思想观念发生了变化A.①②③B.①②④C.②③④D.①③④10.博物、物理、化学等自然科学课程从清末开始列入中学课程。图显示中学自然科学课程比重的演变情况。据此,下列表述正确的是()自然科学课程比重趋势图(注:1922年始专指高级中学自然科学课程)A.1902年自然科学课程的设置标志着中国教育近代化的启动B.1922年自然科学课程比重体现了“五四”时期科学思潮兴起C.1929—1936年自然科学课程比重表明国民政府重视科学教育D.自然科学课程比重的变化反映了清末民国时期轻视人文教育11.历史研究强调“论从史出”。下列选项中,材料与结论之间逻辑关系正确的是()材料结论A《顺德县志》载:1853年,“女布(指土布)遍于县市,自外洋以风火水牛运机成...