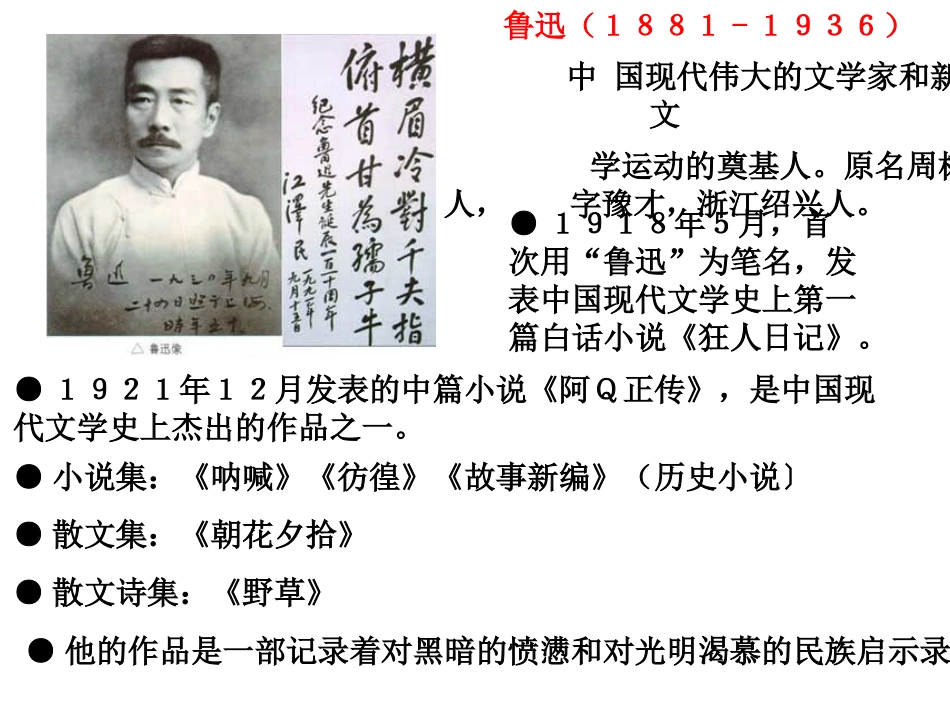

记念刘和珍君鲁迅一九二六年四月一日自嘲运交华盖欲何求,未敢翻身已碰头。破帽遮颜过闹市,漏船载酒泛中流。横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。躲进小楼成一统,管他冬夏与春秋。鲁迅(1881-1936)中国现代伟大的文学家和新文学运动的奠基人。原名周树人,字豫才,浙江绍兴人。●1918年5月,首次用“鲁迅”为笔名,发表中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》。●1921年12月发表的中篇小说《阿Q正传》,是中国现代文学史上杰出的作品之一。●小说集:《呐喊》《彷徨》《故事新编》(历史小说〕●散文集:《朝花夕拾》●散文诗集:《野草》●他的作品是一部记录着对黑暗的愤懑和对光明渴慕的民族启示录1926年3月18日,北京各界为反对日本政府侵犯中国主权,前往北洋军阀段祺瑞执政府请援.段祺瑞悍然命令士兵对参加反帝示威游行的爱国学生开枪,并用大刀铁棍追打砍杀,打死打伤200余人,造成屠杀爱国人民的“三·一八”惨案。惨案发生后,一些反动文人在报刊上发表文章,制造种种流言,污蔑爱国青年.血腥的镇压无耻的造谣污蔑,激起了鲁迅先生的满腔愤怒.简介背景:李大钊是请愿的领导者之一,被士兵用棍棒伤;中共北方区负责人陈乔年这一天在执政府前被卫兵用刀刺伤。因病动手术的梁启超先生也在医院向记者表示了自己的愤慨。北大代校长蒋梦麟在北大遇难同学公祭大会上致悼词,全场痛哭。朱自清先生参加了“三·一八”集会游行,亲眼目睹了血腥一幕,遇难学生的血还洒在他身上。作为屠杀的见证人,他写了《执政府大屠杀记》,记下了那骇人听闻的暴行。这不是一件事的结束,是一件事的开头。墨写的谎言,决掩盖不住血写的事实。三月十八日,民国以来最黑暗的一天。血债必须用同物偿还。拖欠得愈久,就要付出更大的利息。——鲁迅《无花的蔷薇之二》3.18鲁迅““三三··一八”惨案中一八”惨案中牺牲的魏士毅牺牲的魏士毅““三三··一八”惨案中一八”惨案中牺牲的杨德群牺牲的杨德群三·一八天安门前集会学生结队前往段祺瑞执政府请愿学生结队前往段祺瑞执政府请愿中弹倒下的大学生中弹倒下的大学生段祺瑞政府卫队与群众对峙的情形段祺瑞政府卫队与群众对峙的情形听课文朗读梳理思路:第一、二两部分交代写作缘起,即为什么写这篇文章;第三、四、五部分记述刘和珍生平事迹和遇难经过第六、七部分在叙事的基础上再深入一步,总结“三一八”惨案的教训,指出死难者对于将来的意义。文章题为《记念刘和珍君》,鲁迅笔下的刘和珍君有哪些特点?●生前爱看先生文章预定《莽原》全年——“毅然”坚定追求进步思想●参加师大学潮斗争虑及母校●前往执政府请愿,被杀害——“欣然”前往爱国热忱刘和珍:是一个渴求真理与进步,富于斗争精神,有远见卓识,温和善良而又具有爱国热忱的青年学生。斗争精神温和善良“微笑”、“温和”“学生自治会委员”;“黯然”、“泣下”林语堂有关刘和珍的回忆。特别是轰轰烈烈一场之后,众人准备引退,“我才见她虑及母校前途,黯然至于泣下”,这几句话很重要。作为先驱者,觉醒者,奋斗者,作为学生运动的中坚,在斗争最艰苦的时候,刘和珍是擎大旗的人物,可是我们分明从这几句话中看出她的寂寞与失落。她关注母校的前途,赶走了一个杨荫榆,但旧势力还在,制度没变,还会有新的艰难,她大概想说“革命尚未成功,同志仍须努力”,可是人们不一定都像她那样有远见,有责任感。在旧中国,反抗恶势力的群众运动特征往往是“一哄而起”,然后“一哄而散”,鲁迅明白刘和珍的忧虑,但是他又能说什么呢?鲁迅说过,他最感到悲哀的就是可爱的青年的死。对刘和珍的记念,可以看出鲁迅极度悲伤。在这个人妖颠倒的世界,他已经目睹过许多优秀青年的死,阴暗腐朽的僵死的鬼魅充斥世界,长留人间;而美好的生命却不能留存,如怒发的鲜花骤遭冰霜。用通俗的话说,就是“该死的不死,不该死的却死了”,——这太不公平了!体会文章作者的感情:对反动派——痛恨对死难者——痛悼文章以作者悲痛感情为线索对庸人——批判本文的主要内容和写作意图表达悲愤悼念烈士揭露罪行唤醒庸人总结教训激励后人梳理情感脉络的语句线索1、“我也早觉得...