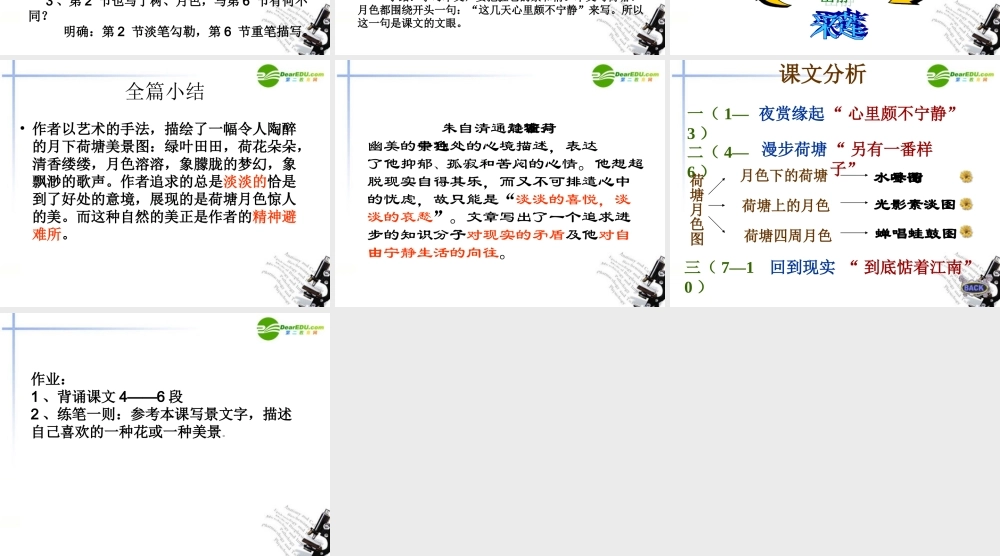

荷塘月色 上节课我们跟随着朱自清欣赏了荷塘月色的景。好的散文既像一幅立体画,又像一首诗。诗情画意是散文追求的高境界,景美情浓。《荷塘月色》用三小节浓墨重彩地写了荷塘月色的美景,“一切景语皆情语”,那么,作者借此景抒发了什么情呢? 淡淡的喜悦 淡淡的哀愁产生这种情绪的原因是什么?写作背景:提示看书后写作时间。指出传统的分析方法讲究“知人论世”。① 朱自清是民主战士。②1926 年“三 · 一八”, 1927 年“四 · 一二”、“七 · 一五”,中国处于一片黑暗之中。作者也处于一片彷徨、徘徊之中。 朱自清曾受过“五四”运动的洗礼,目睹过“三、一八”惨案的全过程(他那天参加了请愿游行)。他追求进步,痛恶黑暗的反动统治;他富有正义感和爱国心。在大革命高潮时,他很兴奋,时时关注着南方的革命,渴望中国的统一各民主的实现。 “ 四、一二”政变,给他的打击是巨大的,他“心里是一团乱麻,也可以说是一团火。似乎在挣扎着,要明白些什么,但似乎什么也没有明白”。按他当时的思想境界 , 是不可能毅然投入到革命洪流中去的。手中的笔是他寻求解脱的工具,《荷塘月色》的诞生是很自然的。用”这几天心里颇不宁静”来概括、浓缩他当时的心绪是十分准确的。弄清这句的含义也有助于弄清他为什么要大写荷塘月色之美,要发思古之幽情了。当时朱自清的思想状况:分析第 1——3 三节。 1 、思考哪些地方写作者的感情?画出相应的句子,思考表现了怎样的感情? 第一节“这几天心里颇不宁静。”点明了自己的心境,交代了下文游荷塘的缘由。第三节写了作者孤寂的心境。如何排解这孤独的心境呢?这就有了 4——6 节的荷塘月色。 2 、由“颇不宁静”到“我且受用这无边的荷香月色好了”,透露了作者“偷得片刻宁静的喜悦”,但即便如此,仍有“没精打彩”和“我什么都没有”的淡淡的哀愁。 3 、第 2 节也写了树、月色,与第 6 节有何不同? 明确:第 2 节淡笔勾勒,第 6 节重笔描写。分析 7-10 四节。 思考:“忽然”之想突兀吗?为什么要写上采莲旧俗和《西洲曲》?这是作者在卖弄学识吗?作者借此表达什么感情?哪个句子可体现? 简析:“忽然”之想并不突兀, 上文讲“热闹是他们的”,家乡采莲的热闹却是“我”所曾拥有的,衔接十分自如。 采莲风俗、采莲盛事寄托着对美好生活的向往,对江南故乡的惦念无非是想从“不宁静”中解脱出来,但现实毕竟无法超脱;在文末,作者只能“推门”...