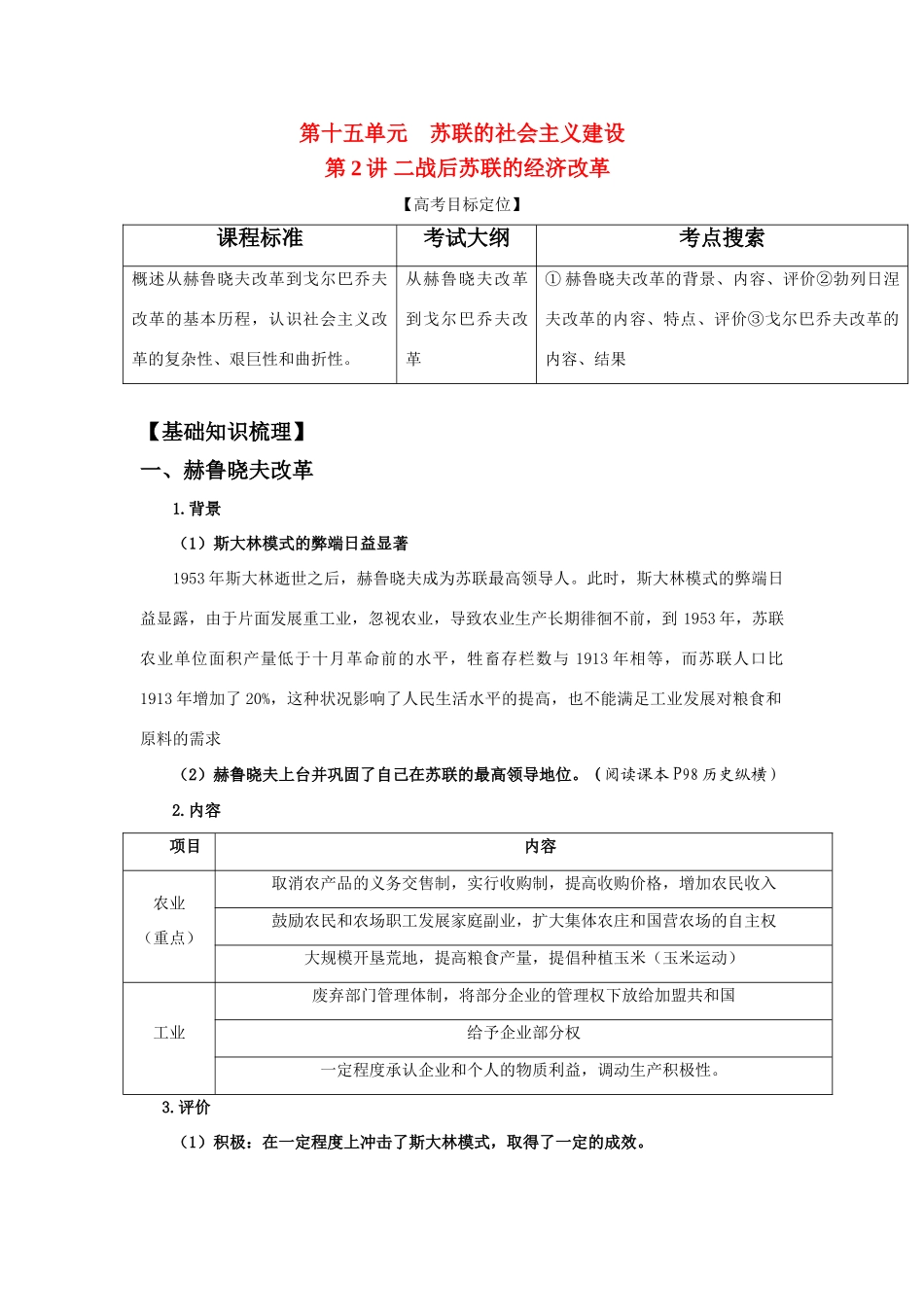

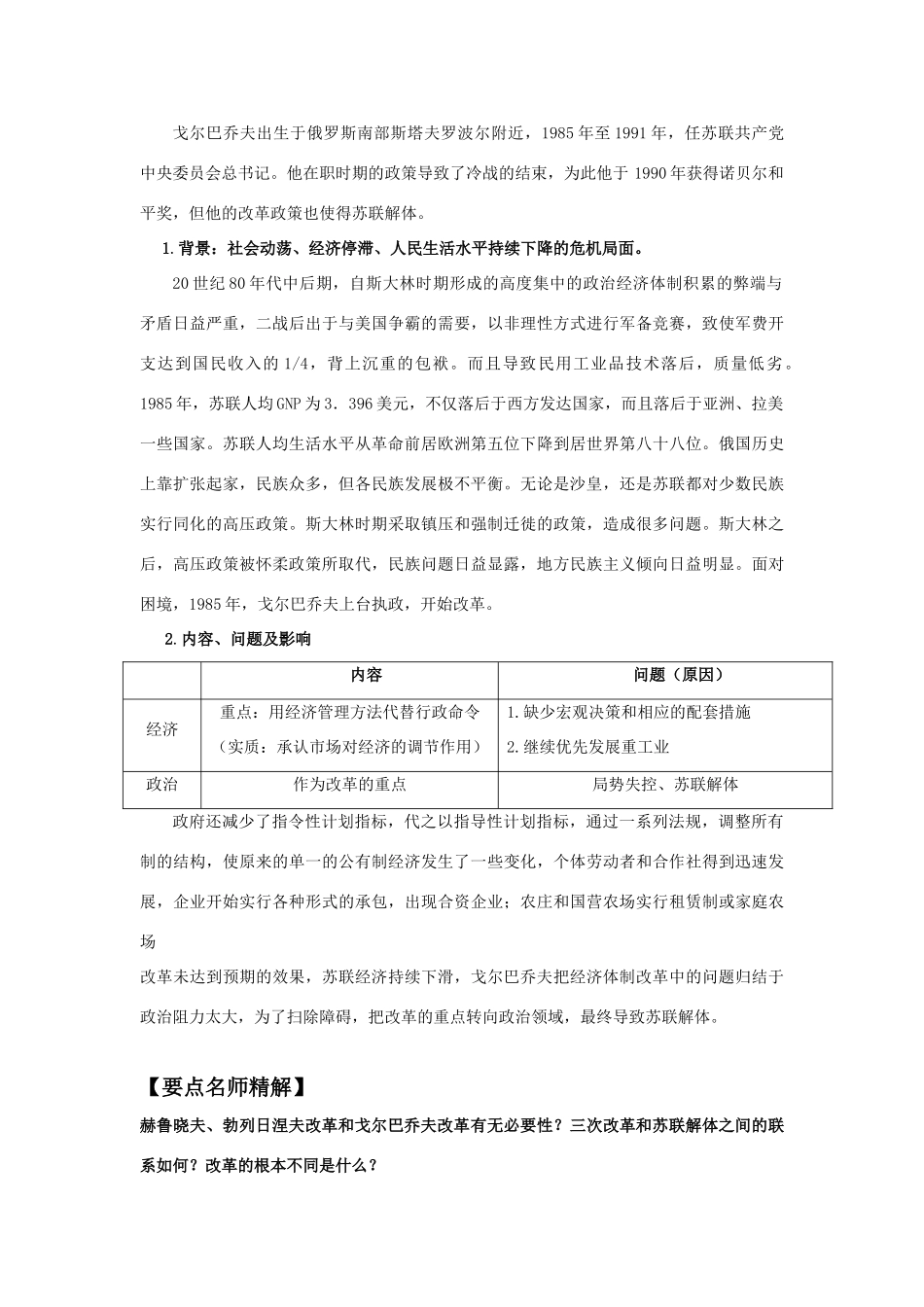

第十五单元 苏联的社会主义建设 第 2 讲 二战后苏联的经济改革【高考目标定位】课程标准考试大纲考点搜索概述从赫鲁晓夫改革到戈尔巴乔夫改革的基本历程,认识社会主义改革的复杂性、艰巨性和曲折性。从赫鲁晓夫改革到戈尔巴乔夫改革① 赫鲁晓夫改革的背景、内容、评价②勃列日涅夫改革的内容、特点、评价③戈尔巴乔夫改革的内容、结果【基础知识梳理】一、赫鲁晓夫改革1.背景(1)斯大林模式的弊端日益显著1953 年斯大林逝世之后,赫鲁晓夫成为苏联最高领导人。此时,斯大林模式的弊端日益显露,由于片面发展重工业,忽视农业,导致农业生产长期徘徊不前,到 1953 年,苏联农业单位面积产量低于十月革命前的水平,牲畜存栏数与 1913 年相等,而苏联人口比1913 年增加了 20%,这种状况影响了人民生活水平的提高,也不能满足工业发展对粮食和原料的需求(2)赫鲁晓夫上台并巩固了自己在苏联的最高领导地位。(阅读课本 P98 历史纵横)2.内容项目内容农业(重点)取消农产品的义务交售制,实行收购制,提高收购价格,增加农民收入鼓励农民和农场职工发展家庭副业,扩大集体农庄和国营农场的自主权大规模开垦荒地,提高粮食产量,提倡种植玉米(玉米运动)工业废弃部门管理体制,将部分企业的管理权下放给加盟共和国给予企业部分权一定程度承认企业和个人的物质利益,调动生产积极性。3.评价(1)积极:在一定程度上冲击了斯大林模式,取得了一定的成效。对苏联当时的经济政策和管理体制的不合理环节进行改革和调整,冲击了斯大林模式,促进生产的发展,1954-1958 年农业产值平均增长 9.2%。到 60 年代初,耕地、谷物的播种和收获均已实现全面机械化。(2)局限:对斯大林模式缺乏科学认识,未能从根本上突破这一模式,只是在原有经济体制上的局部调整。理论上没有打破社会主义传统观念的束缚,对于苏联所处的社会主义阶段缺乏科学的认识未能从根本上破除斯大林模式的弊端。加之赫鲁晓夫本人喜欢浮夸冒进,缺乏深思熟虑,在改革开始后没有相应的配套措施跟进,最终导致改革失败。二、勃列日涅夫改革1.内容 2.结果(1)执政前期,经济增长加快,政局稳定,军备力量大为增长,成为与美国匹敌的超级大国,人民生活有所改善;前期取得一些成效,苏联的军事实力明显增强,达到与美国相抗衡的水平(2)执政后期,社会矛盾丛生,经济发展停滞。与美国的军备竞赛增加苏联的经济负担,国民经济比例失调日益严重,苏联的轻工业和新兴产业明...