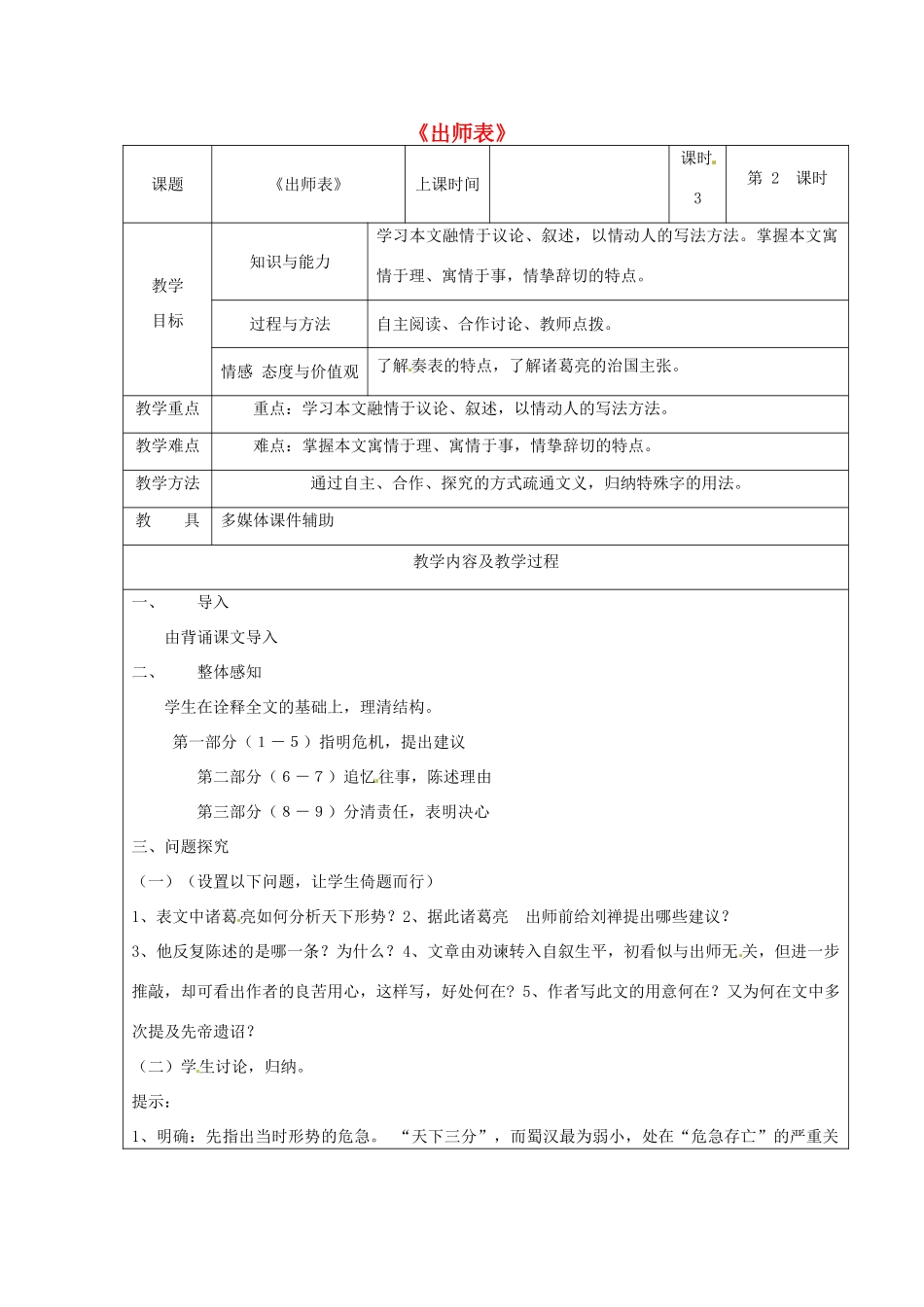

《出师表》课题《出师表》上课时间课时3第2课时教学目标知识与能力学习本文融情于议论、叙述,以情动人的写法方法。掌握本文寓情于理、寓情于事,情挚辞切的特点。过程与方法自主阅读、合作讨论、教师点拨。情感态度与价值观了解奏表的特点,了解诸葛亮的治国主张。教学重点重点:学习本文融情于议论、叙述,以情动人的写法方法。教学难点难点:掌握本文寓情于理、寓情于事,情挚辞切的特点。教学方法通过自主、合作、探究的方式疏通文义,归纳特殊字的用法。教具多媒体课件辅助教学内容及教学过程一、导入由背诵课文导入二、整体感知学生在诠释全文的基础上,理清结构。第一部分(1-5)指明危机,提出建议第二部分(6-7)追忆往事,陈述理由第三部分(8-9)分清责任,表明决心三、问题探究(一)(设置以下问题,让学生倚题而行)1、表文中诸葛亮如何分析天下形势?2、据此诸葛亮出师前给刘禅提出哪些建议?3、他反复陈述的是哪一条?为什么?4、文章由劝谏转入自叙生平,初看似与出师无关,但进一步推敲,却可看出作者的良苦用心,这样写,好处何在?5、作者写此文的用意何在?又为何在文中多次提及先帝遗诏?(二)学生讨论,归纳。提示:1、明确:先指出当时形势的危急。“天下三分”,而蜀汉最为弱小,处在“危急存亡”的严重关头。对形势的这一清醒的估计,是暗示刘禅,如不发愤图强,国家必然败亡。再指出其有利条件。内外之臣均有“追先帝之殊遇,欲报之于陛下”而“不懈于内”“忘身于外”的耿耿忠心。这告诉刘禅,只有依靠、重用这些贤德忠贞之士,才可救亡图存,以兴先帝之业。明确:①广开言路——“开张圣听”;②严明赏罚——“陟罚臧否,不宜异同”;③亲贤远佞——“亲贤臣,远小人”。2、明确:是亲贤远佞这一条。因为刘禅是个昏君,容易受坏人蛊惑,如不亲贤远佞,就会出现“妄自菲薄,引喻失义”“偏私,使内外异法”等情况,再好的方针、政策也不能贯彻执行,而“亲贤”更重要。“开张圣听”,对贤臣“亲之信之”,要“咨诹善道,察纳雅言”等,都是开导刘禅要“亲贤”。3、明确:这样写,首先是表白自己对蜀汉的一片忠诚,21年如一日辛苦奔走,是感先帝的殊遇,先帝既已“崩殂”,亦当“报之于陛下”。这样的表白人情人理,容易打动刘禅,取得信任,以防远离之际,小人妄进谗言,离间君臣而坏大事。其次,追述先帝“不以臣卑鄙”,而“三顾”之举,也是启发刘禅能像其父一样任人惟贤,知人善任。由谏君突然转入述己,使文章另辟蹊径,起伏有致。4、明确:意在提醒后主认清形势,希望他广开言路,亲贤远佞,完成兴复汉室大业。他反复提及先帝遗诏,也是勉励后主这个意思。四、延伸拓展,合作探究围绕“你是如何看待诸葛亮的忠”这个问题展开激烈的争论。学生各抒己见:参考:一种意见认为,诸葛亮知恩图报、忠心为国。他有高度的责任感、使命感,他鞠躬尽瘁,死而后已,永远是后代胸有抱负、腹有诗书,有良知和正义感的知识分子心中一面高高飘扬的旗帜。武侯祠前的杜甫、61岁的陆游不就是例子吗?当我们吟诵“出师未捷身先死,长使英雄泪沾襟”的诗句时,不也深深地体味出杜甫对诸葛亮的仰慕和惋惜之情吗?当我们解读“出师一表真名世,千载谁堪伯仲间”这两句诗时,不也深深地被陆游满腔豪情所感染吗?另一种意见认为:诸葛亮的“忠”是一种愚忠,是知遇之思。他只忠于刘备,忠于自己的才能,是一种狭隘的爱国行为。如果他爱国爱民,又何必辅佐那个扶不起的刘阿斗呢?北伐之所以功亏一篑,不就是因为刘禅的昏聩无能吗?(教师组织学生辩论,鼓励学生畅所欲言,相信在彼此的辩驳中,学生的收获应是最大的。)五、归纳本文的写作特点:文章第一部分主要是议论,第二部分主要是叙述,无论是议是叙都注入了作者报先帝、忠陛下,北定中原,兴复汉室的感情。所以第一部分是晓之以理,寓情于议;第二部分是动之以情,寓情于叙;第三部分是表决心,直抒热切殷切期望、感激与惜别之情。从以上简析可知,本文主要特点是议论、叙述、抒情相结合。这种把真挚感情融于议论、叙事之中的表现手法是值得学习的。作业:1、订正默写及加点字解释2、完成导学练上的题目3、背诵...